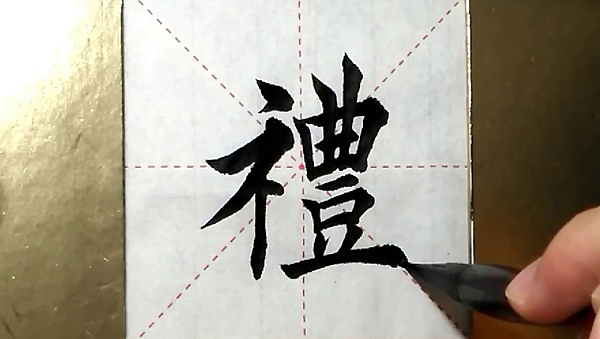

(圖片引自網路)

論百年來反禮教思潮的演生脈絡

摘要

20 世紀以來,批判禮教之風漸起,並迅速演成激流,在短短幾十年內,幾乎使其遭臨滅頂之災。經初步梳理「反禮教思潮」之學理演進脈絡可知,清末沈家本(1840-1913)主持新修刑律,猛遭張之洞(1837-1909)等彈駁,致使社會輿論及民眾形成了「禮教=絕對三綱」的普遍誤解,由此將「禮教」架上了審判臺,成爲眾矢之的。之後,章太炎(1868-1936)之訂孔爲反禮教鑿開了戶牖;吳虞(1872-1949)等又爲順應新文化運動之風潮,截取康有爲(1858-1927)、章太炎論辯之餘唾,更加大張旗鼓地予以伐撻,遂使反禮教急速演成激流。此後,鼓吹反禮教之餘波迭興,直至 80 年代末,蔡尚思(1905-2008)撰成《中國禮教思想史》,試圖刻意將其再作張揚,而其邏輯謬誤亦暴露殆盡。

關鍵詞

禮學史 反禮教 三綱說 反孔 新文化運動

(圖片引自網路)

《禮記.王制》:「司徒脩六禮以節民性,明七教以興民德」,鄭玄(127-200)注:「司徒,地官卿,掌邦教者。」孔穎達(574-648)正義釋六禮爲冠、昏、喪、祭、鄉、相見,七教爲父子、兄弟、夫婦、君臣、長幼、朋友、賓客。(1) 參諸《周禮.地官》,得見大司徒職掌修禮明教,總計有十二細目:祀禮教敬,陽禮教讓,陰禮教親,樂教和,儀辨等,俗教安,刑教中,誓教恤,度教節,世事教能,賢制爵,庸制祿。「十二教」與「七教」之別,清孫詒讓(1848-1908)概括曰:「此十二教爲教官官法之總要,……彼七教繫人言之,與十二教亦互通也。」(2)由此可知,宗周

王官之教學以禮爲重要的組成部分(3),政教本合一,並由大司徒全面掌控,舉國上下倡由禮教以化民性之風旨,故後世簡稱曰:「司徒,掌禮教之官。」(4) 此係「禮教」名義之所出。周秦以來之兩千多年秉續此脈絡,未嘗斷絕。

1 見《十三經注疏》本《禮記正義》卷 13(北京:中華書局,1980 年 9 月),下册,頁 1342。

2 見孫詒讓《周禮正義》卷 18(北京:中華書局,1987 年 12 月),第 3 冊,頁 705。

3 據沈文倬研究,周代官學所受包括《詩》、《書》、禮、樂四科,見〈略論禮典的實行和《儀禮》書本的撰作〉,收入《菿闇文存》(北京:商務印書館,2006 年 6 月),上冊,頁 2-4。

4 見《漢書》卷 88〈儒林傳〉「關內侯鄭寬中有顏子之美質,……未得登司徒,有家臣」句下顏師古注。見《漢書》(北京:中華書局,1962 年 6 月),頁 3605-3606。

要知禮教流衍,日久生弊,故常需因革損益,與時變通,此即《禮記.禮器》所謂「禮,時爲大」之意(編者註:「時」為因時制宜之意)。因此,揭櫫禮教之積弊者代不乏人,究其本意,正欲維繫禮教「節文之」以「得其中」之要旨。但是,進入 20 世紀,「反禮教思潮」一時盛起,矛頭所指竟直撲「禮教」本身,短短幾十年內,使其遭臨滅頂之災。對於其間源流癥結,至今尚未予以認真梳理;籠統地歸因於社會動亂與西化浪潮,將使相關問題之澄清與討論,受到嚴重阻礙。有鑒於此,筆者試圖初步梳理「反禮教思潮」演生與激化的內在學理脈絡,以供禮學界同仁參酌。

(圖片引自網路)

(一)清末新修刑律誤遭彈駁催使「禮教」被架上審判臺

1898 年 9 月,康有爲(1858-1927)等百日維新夭折於慈禧清廷之手。1901 年 1 月,時隔不到兩年,清廷竟又主動下詔欲行變法,旋即由袁世凱(1859-1916)、劉坤一(1830-1902)等重臣保舉沈家本(1840-1913)主持此事。1902 年,修訂法律館成立(5)。沈氏到任後,即着手修訂《大清刑律》,據原本刪補成《現行刑律》,於1910 年由清廷刊印臨時施行,作爲立憲前使用的過渡性法律,並同時展開新修《大清新刑律》。與前者不同的是,新律基本上屬重起爐灶,革新幅度較大,故草案修成後,一度遭到條駁,掀起很大爭議,最終未能得到多數認同(6)(編者註:改革幅度一旦過大過快,在歷史上經常引起保守者反彈)。法律史界稱此次論爭爲「禮法之爭」,由此清末諸多矛盾激化,潛流湧動。

5 詳細始末可參李貴連〈沈家本與清末立法〉(1987),收入《近代中國法制與法學》(北京:北京大學出版社,2002 年 11 月)。

6 詳參李貴連〈《大清新刑律》與《大清現行刑律》辨正〉(1982),收入《近代中國法制與法學》。

清廷能堅定變法之決心,實與時任湖廣總督的張之洞(1837-1909)密不可分。張之洞和康有爲是清末主張變法革新的兩位首倡者。早在光緒二十一年(1895),甲午海戰爆發,張之洞爲孔廣德(清末人,生卒年不詳)所編《普天忠憤集》作序時,即發出「泥法而流於弱,變法即轉爲強」,「變通陳法……力變從前種種積弊」之呼聲。在康有爲被光緒帝(1874-1908 年在位)召對,上陳維新政見的戊戌年(1898),張之洞亦撰成《勸學篇》,系統闡述「窮則變,變通盡利,變通趨時,損益之道,與時偕行」(7)的變法主張。但是,張氏的變法主張與康有爲等相較,有着針鋒相對、不可調和的異質(詳下),正是這異質使張氏之命運與康氏異轍。戊戌政變後,張氏深得重用,地位日隆,其變法主張亦得以付諸實踐。1901 年,張氏在與兩江總督劉坤一聯銜上奏,而實由其主稿的〈江楚會奏變法三折〉中,明確提出「整頓中法者,所以爲治之具;採用西法者,所以爲富強之謀也」(8),由此開清末修律之端。

7 見張之洞《勸學篇》二〈變法第七〉,收入《張之洞全集》第 12 冊(石家莊:河北人民出版社,1998 年 8 月),頁9747。

8 關於〈江楚會奏變法三折〉的醞釀與出臺,以及與《勸學篇》之間的關係,參見李細珠《張之洞與清末新政研究》第二章「主稿〈江楚會奏變法三折〉」(上海:上海書店出版社,2003 年 10 月)。

可是數年後,張之洞的態度卻急轉直下。1907 年(光緒三十三年)下半年,沈家本等將歷經三載、數易其稿的《大清新刑律草案》分批上奏,清廷即交付各部院及地方巡撫考覈簽注。孰料張之洞竟以軍機大臣兼長學部的身份首發斥劾,其理由是「新定刑律草案多與中國禮教有妨」(9),其他重臣群起附和,彈駁的理由均爲新律背棄「禮教」(編者註:反對改革者,常以道德作為攻擊反對方之理由)。如署郵傳部右丞李稷勳(1860-1919)斥其「輕重失宜」,「虧禮害俗」,浙江巡撫增韞(1869-1946)徑指其「妨害禮教民情」,江蘇巡撫陳啓泰(1842-1909)奏請「與禮教不合之處酌加修訂」等(10),如此演成群起而攻之之勢(11),最終殿以時任大學堂總監督的劉廷琛(1867-1932)1911 年 3 月之奏。此奏最爲激烈,幾欲將新刑律全盤推翻,茲節錄其所云如下:

臣今請定國是者,不論新律可行不可行,先論禮教可廢不可廢,禮教可廢則新律可行,禮教不可廢則新律必不可盡行。興廢之理,一言可決。法律館既取平等,似以禮教可廢,則當奏明禮教不能存立之故。此事關係至重,應請召集大小臣工詳議,朝廷許可,然後遵照纂擬。斷未有朝廷明崇禮教,該館陰破綱常,擅違諭旨,自行其是。……若矇請頒佈,天下譁然,謂朝廷已廢禮教,是皇上無廢禮教之意,該大臣陷皇上以廢禮教之名,後世史冊書之曰,中國廢禮教自我皇上始,臣竊痛之。如朝廷以禮教實不可廢,則是非不能兩存,禮律必期一貫,羣言淆亂,折衷聖人,應請明諭中外,申明宗旨,以定國是。嚴飭該館,凡新律草案中,此等條文概行刪除淨盡,不准稍有存留,悉本中國禮教民情,妥爲修正,服制圖尤關重要,不得率行變革。……(12)

9 見憲政編查館編《刑律草案簽注》(中國國家圖書館藏 1910 年印本)。

10 參見〈署郵傳部右丞李稷勳奏新纂新律草案流弊滋大應詳加釐訂摺〉(光緒三十四年三月初四日)、〈浙江巡撫增韞覆奏刑律草案有不合禮教民情之處擇要繕單呈覽摺〉(光緒三十四年十二月十五日)、〈江蘇巡撫陳啓泰覆奏新定刑律與禮教不合之處應酌加修訂摺〉(宣統元年二月初二日),收入《清末籌備立憲檔案史料》(北京:中華書局,1979 年 7 月),下冊,頁 854-855、856、858。

11 各部院、巡撫奏摺之主要內容及出處可參閱高漢成《簽注視野下的大清刑律草案研究》「第二章、大清刑律草案簽注內容解讀」(北京:中國社會科學出版社,2007 年 2 月)。

12 見〈大學堂總監督劉廷琛奏新刑律不合禮教條文請嚴飭刪盡摺〉(宣統三年二月十三日),收入《清末籌備立憲檔案史料》下冊,頁 888-889。

劉氏所言,儼然將新律與「禮教」判若水火,真「不啻垂涕而道之」,如此「危言悚論」(13),必然給在位者以高壓,造成的實質性後果是朝廷不斷妥協(編者註:以道德為理由,是將自身拉高到道德制高點,合理化己方之論點,透過醜化對方來製造道德壓力):要求《新刑律草案》回改,將原律有而被沈氏等所棄之若干條目仍舊補回;沈家本亦於 1911 年 3 月被迫辭去修訂法律大臣和資政院副總裁之職(14)。

13 見《清朝續文獻通考》卷 248〈刑七〉引劉廷琛此摺後劉錦藻案語(北京:商務印書館,1936 年),頁 9938。

14 詳參李貴連〈清末修訂法律中的禮法之爭〉(1982),收入《近代中國法制與法學》。

需要指出的是,張之洞刻意讓《草案》背負起背棄「禮教」之罪名,實有污蔑沈家本等人之嫌。據沈家本光緒三十三年十一月二十六日(1907 年 12 月 30 日)奏進《草案》分則時所陳,「是編修訂大旨,折衷各國大同之良規,兼採近世最新之學說,而仍不戾於我國歷世相沿之禮教民情」(15)。又參加起草新律的日本法學博士岡田朝太郎(1868-1936),亦曾特意撰文表明「大清新刑律重視禮教」,指斥劉廷琛等所言「與論理相背」(16)。沈氏與岡田之說並非純係強辯,問題尚有深入辨析的必要。

15 見〈沈家本等奏進呈刑律分則草案摺〉,收入朱壽彭編《光緒朝東華錄》(北京:中華書局,1958年 12 月),第 5冊,頁 5809。

16 見岡田朝太郎〈論《大清新刑律》重視禮教〉(1912),收入王健編《西法東漸:外國人與中國法的近代變革》(北京:中國政法大學出版社,2001 年 8 月),頁 153-155。

若進一步追究劉廷琛申斥的理據,其本人有所明示:「三綱五常,闡自唐虞,聖帝明王,兢兢保守,實爲數千年相傳之國粹,立國之大本」,因此,「因修改法律而毀滅綱常則大不可」(17)。由此明白可見,劉氏之所謂「禮教」,即指「三綱五常」,簡稱「綱常」。「三綱」之稱本自董仲舒《春秋繁露》,至《白虎通義.三綱六紀》引《禮緯.含文嘉》,明確指爲「君爲臣綱,父爲子綱,夫爲妻綱」,五常乃「君臣、父子、夫婦、兄弟、朋友」五倫,至此爲「三綱」所淹沒。劉氏之本意,蓋謂《草案》有違「三綱」綱紀。此非劉氏之獨見,彈劾新律諸臣,無疑均持有此觀念,他

們究查新律的基準,均在於是否違背「三綱」(18)。也就是說,此番頻頻上奏指斥,其措辭字面上明用「禮教」,內在則實指「三綱」。一明一暗,無意間植入了「禮教=三綱」的邏輯認識,而這並非沈家本「歷代相沿之禮教民情」之所指,亦與周秦以來禮教之本意不相吻合(編者註:此即概念上的「偷渡」或「偷換」,簡言之,是移花接木)。

17 見〈大學堂總監督劉廷琛奏新刑律不合禮教條文請嚴飭刪盡摺〉(宣統三年二月十三日),收入《清末籌備立憲檔案史料》下冊,頁 887。

18 可參《清末籌備立憲檔案史料》下冊所收奏摺及高漢成《簽注視野下的大清刑律草案研究》「第二章、大清刑律草案簽注內容解讀」。

先秦儒家之禮教觀,若以子思學派爲代表,則無疑根植於人之情性,強調人我雙方的對待與互等,求得人性合於理性(19)。就三綱所確立的君臣、父子、夫婦三項關係而言,禮教本來對雙方均提出相應要求,「君君,臣臣,父父,子子」(《論語.顔淵》),「夫妻牉合」(《儀禮.喪服傳》)等平等理念是其精髓。兩漢以來的社會制度實際上並未捨棄共同節制君臣、父子、夫妻雙方爲其主流理念,故而獲得了長久的延續性。正是基於此,陳寅恪(1890-1969)謂「吾中國文化之定義,具於《白虎通》三綱六紀之說,其意義爲抽象理想最高之境,猶希臘柏拉圖所謂 Eídos 者」(20)。若就此立論,將三綱等同於禮教,尚不至於太過牽強,然而問題並非如是簡單。周秦禮教思想衍化爲漢代的三綱學說,帶來了負面的巨大弊端。對此,徐復觀(1902-1982)已有研究,徐先生云:

在先秦儒家的倫理思想中,卻找不出「三綱」的說法,而「三綱」說法的成立,乃在專制政治完全成熟以後的東漢。……綱紀,主要是由「大小」、「上下」而來,亦即由外在權威而來,這是法家思想挾專制之威,篡奪了儒家的人倫思想,乃儒家人倫思想的一大變化,實亦中國歷史命運的一大變局。(21)

19 參見彭林〈始者近情 終者近義──子思學派對禮的理論詮釋〉,《中國史研究》2001 年第 3 期。

20 見陳寅恪〈王觀堂先生輓詞〉(1927),收入《陳寅恪集.詩集》(北京:三聯書店,2001 年 5 月),頁 12-13。

21 見徐復觀〈中國孝道思想的形成、演變及其在歷史中的諸問題〉(1959),收入《中國思想史論集》(上海:上海書店出版社,2004 年 6 月),頁 165-167。

徐先生認爲儒家以人情爲根基的禮教思想一變而成君、父、夫的三綱綱紀,是「經法家轉手後的漢人說法」,這正是禮教衍化所生之變,君權、父權、夫權單方面的過度強調,恰恰是禮教所生的時代之弊。因此,若不加細分地將禮教等同於三綱,殊不知這一歷時變異造成的名實錯位,使禮教被動地蒙上了三綱之積弊,日焉不察而益趨深重。這恐怕正是禮教備受社會民眾譴責的根源所在。

劉廷琛等如此指斥沈家本,實際上導源於張之洞。當年,張氏曾經由支持康有爲變革,轉爲力詆「康黨」禍亂,如此急轉直下,係源於張、康變法理念同中有異,而其中的異質更具有決定性。張、康的異質,正在於對「三綱」的持論。康有爲是清末反對「三綱」的先行者,在其早年的作品《康子內外篇》(1886)中,即認爲「尊君卑臣,重男輕女,崇良抑賤」絕非義之至理,故云:「吾謂百年之後必變三者:君不專、臣不卑,男女輕重同,良賤齊一」(22)。這一觀點奠定了康氏日後言行的基調。康氏維新派的主力譚嗣同(1865-1898),更在生前撰成《仁學》(1899),衍伸康氏之學說(23)。譚氏云:

……數千年來,三綱五倫之慘禍烈毒由是酷焉矣。君以名桎臣,官以名軛民,父以名壓子,夫以名困妻,兄弟朋友各挾一名以相抗拒,而仁尚有少存焉者得乎?……二千年來君臣一倫,尤爲黑暗否塞,無復人理,沿及今茲,方愈劇矣。君臣之禍亟,而父子、夫婦之倫遂各以名勢相制爲當然矣,此皆三綱之名之爲害也。(24)

22 見康有爲《康子內外篇.人我篇》,收入《康有爲全集》(上海:上海古籍出版社,1987 年 10 月),第 1 集,頁 189-190。

23 錢穆有云:「至當時有切實發揮《大同書》含義,著書而傳誦一時者,則爲譚嗣同之《仁學》。」見《中國近三百年學術史》(北京:商務印書館,1997 年 8 月),下冊,頁 739。

24 見譚嗣同《仁學》,收入蔡尚思、方行編《譚嗣同全集》(北京:中華書局,1981 年 1 月修訂本),

頁 299、337、348。

譚氏將三綱之流弊目爲孔學「仁之亂也」,而稱之爲「名教」,謂死守名分而不知變通,此等「俗學陋行」使教義日衍其弊,故此「非名罪也,主張名者之罪也」,對此死板的教條需「衝決羅網」,「惟變法可以救之」。

張之洞的認識在這一點上與康、譚適成針鋒相對之勢。代表張氏變法主張的《勸學篇》在序言中即明確指出:「三綱爲中國神聖相傳之至教,禮政之原本,人禽之大防。」「不知本,則有非薄名教之心。」(25)張氏在篇中更有言:

「君爲臣綱,父爲子綱,夫爲妻綱」,……聖人所以爲聖人,中國所以爲中國,實在於此。故知君臣之綱,則民權之說不可行也;知父子之綱,則父子同罪、免喪廢祀之說不可行也;知夫婦之綱,則男女平權之說不可行也。

25 見張之洞《勸學篇.序》,收入《張之洞全集》第 12 冊,頁 9704。

張氏顯然將「三綱」視作禮教之核心,認爲絕對不可更易。其說實非空穴來風,其所彈射的正是《勸學篇》序言所謂的「邪說暴行,橫行天下」,對照其篇中所言:

近日微聞海濱洋界有公然創廢三綱之議者,其意欲舉世放恣黷亂而後快,怵心駭耳,無過於斯!(26)

26 見張之洞《勸學篇》一〈明綱第三〉,收入《張之洞全集》第 12 冊,頁 9715-9716。

由此可知,張氏暗地所針對的非「康黨」之流而何?其用意無疑是要「絕康、梁並以謝天下耳」(27)。

27 見辜鴻銘《張文襄幕府紀聞》卷 7〈清流黨〉,收入《辜鴻銘文集》(長沙:嶽麓書社,1985 年 10 月),頁 8。

張之洞通過詆康日隆其名,而當其得見沈家本等所修新律同樣已觸動到「三綱」綱紀,無視其《勸學篇》之宗旨時,自然不予姑息,將之目爲康氏等同類,遂施之以同樣激烈的批駁。此種心態,自不難揣度。康、沈之間,尚可再補證一例。

清廷延攬修律人才之初,袁世凱等曾有意推薦香港議政局議員何啓(1859-1914)參與修律。但此人曾與胡禮垣(1847-1916)合撰《勸學篇書後》,逐篇駁議張書,其駁張氏「三綱」有曰:「三綱之說,非孔孟之言也。」「三綱之說,出於《禮緯》,而《白虎通》引之,董子釋之,馬融集之,朱子述之,皆非也。」「是化中國爲蠻貊者,三綱之說也。」(28)職是之故,二人被張氏斥爲「喪心病狂無忌憚」,「宗旨專助康、梁」(29),因而力闢之,故何氏終未能就任。由此可見,張氏守持《勸學篇》爲其畢生之信念。既前有何氏此案,數年之後,其與沈家本等生隙,自不難想見。

28 見何啓、胡禮垣《勸學篇書後.明綱篇辯》,收入《新政真詮:何啟、胡禮垣集》五編(瀋陽:遼寧人民出版社,1994 年 6 月)。

29 見張之洞〈致保定袁制臺、江寧劉制臺〉,《張之洞全集》第 11 冊,頁 8754。

但在 1908 年之前,張之洞在駁斥沈家本時所用措辭,仍只限於「綱紀」、「名教」之類,而並未直接使用「禮教」一詞。如 1906 年,沈氏等上奏《刑事民事訴訟法》以與刑法相配,張之洞得見後,即予以逐條駁議,時在 1907 年,張氏 9 月 3 日上摺嚴厲揭出:「襲西俗財產之制,壞中國名教之防,啓男女平等之風,悖聖賢修齊之教,綱淪法斁,隱患實深。」(30)張氏轉而徑直使用「禮教」一詞,則起於 1908 年。導因是 1907 年 12 月 30 日沈氏等不顧張氏情面,在上奏《大清新刑律》分則時自我辯護,曰新律「不戾於我國歷世相沿之禮教民情」,由此開啟了張氏等簽駁之措辭直接稱言「禮教」之端(具見上文)。張氏的舉措得到了清廷的認同,此有宣統元年正月二十七日(1909.2.17)諭旨爲證:

惟是刑法之源,本乎禮教。中外各國禮教不同,故刑法亦因之而異。中國素重綱常,故於干犯名義之條,立法特爲嚴重。良以三綱五常,闡自唐虞,聖帝明王,兢兢保守,實爲數千年相傳之國粹,立國之大本。今寰海大通,國際每多交涉,固不宜墨守故常,致失通變宜民之意,但祇可採彼所長,益我所短。凡我舊律義關倫常諸條,不可率行變革,庶以維天理民彝於不敝。該大臣務本此意,以爲修改宗旨,是爲至要。(31)

30 見張之洞〈遵旨核議新編刑事民事訴訟法摺〉(光緒三十三年七月二十六日),《張之洞全集》第 3 冊,頁 1773。

31 見〈修改新刑律不可變革義關倫常各條諭〉,收入《清末籌備立憲檔案史料》下冊,頁 858。

三綱成爲「國粹」、「大本」,有此聖諭撐腰,遂大開各地巡撫護張之風。而在張氏去世之後,又由憲政編查館參議勞乃宣(1843-1921)繼起大肆彈駁,要求刑律作出修改。無怪乎法律史家楊鴻烈稱「這一場大論戰,勝利仍屬舊的禮教一派」(32)。

32 見楊鴻烈《中國法律思想史》(上海:上海書店,1984 年 3 月),下冊,頁 332。

但是,這表面的「勝利」實則收效甚微。新律自有架構,木已成舟,企圖回改無疑比推倒重來更加困難,加上張之洞的溘然辭世,勞乃宣等雖氣焰熾盛,然修改的幅度終究很有限(33)。而這表面的「勝利」所帶來的更重要的影響卻是,社會輿論及民眾對「禮教」普遍產生誤解甚至厭惡,禮教等同於絕對的「三綱」之觀念已深入人心,由此終將「禮教」架上了審判臺,成爲社會眾矢之的。

33 據高漢成研究,「且不論簽注的意見遠不止《修正刑律草案》所提及的 471 人次,即使這些,被採納的也不到五分之一。對草案總則的修改更加有限,總共只有 6 處,這和簽注的意見之大是極不相稱的。簽注的大量意見,被彙集在了附則之中,另案處理。」見《簽注視野下的大清刑律草案研究》,頁 186。

(圖片引自網路)

(二)章太炎尊荀、訂孔之「芻狗」為反禮教鑿開戶牖

禮教根植於人之情性,此乃古禮之基礎,張之洞本人並非不知此(34)。如果說張氏由反康到後來反沈是主觀蓄意所爲,他使禮教名實發生錯位,最終成爲眾矢之的,則當屬無意所致。與此差不多同时,另一位學者同樣因刻意反康,在無意間爲「反禮教」推波助瀾,最终直接釀成五四新文化運動的社會激流,他就是章太炎(1868-1936)。將五四之根源推至康、章,學界似已達成共識,茲節引余英時之說以爲代表。余先生云:

要分析「五四」與傳統之間的複雜關係,我們便不能不上溯到清末民初的中國思想界,而康有爲與章炳麟兩人更是佔據了中心的地位。……不但五四運動打破傳統偶像的一般風氣頗導源於清末今古文之爭,而且它的許多反傳統的議論也是直接從康、章諸人發展出來的。(35)

34 如張之洞《勸學篇》一〈明綱第三〉有謂:「聖人爲人倫之至,是以因情制禮,品節詳明。西人禮制雖略,而禮意未嘗盡廢,誠以天秩民彝,中外大同。人君非此不能立國,人師非此不能立教。」收入《張之洞全集》第 12 冊,頁 9716。

35 見余英時〈五四運動與中國傳統〉(1979),收入《中國思想傳統的現代詮釋》(南京:江蘇人民出版社,2006 年 6 月),頁 279-280。

如果說得更明白一些,應當是直接從章氏之反康發展出來的。章氏之反康可謂前後一貫,至中年以後尚未變,其 1922 年致柳詒徵書中仍有所謂「鄙人少年……與長素輩爲道背馳,其後深惡長素孔教之說,遂至激而詆孔;中年以後,……深知孔子之道,非長素輩所能附會也」(36)云云。今究其大端,康、章之大分水嶺實在對孔、荀之態度上,此由《訄書》增損〈訂孔〉、〈尊荀〉二篇之旨趣即可概見一斑(37),茲撮述如下。

36 見章太炎〈致柳翼謀書〉,收入湯志鈞編《章太炎政論選集》(北京:中華書局,1977 年 11 月),下册,頁 764-765。

37 對此,學界研究已頗豐富,較新的成果可參閱劉巍〈「訂孔」非「反孔」說〉,附於〈從援今文義說古文經到鑄古文經學爲史學〉一文,收入彭林編《清代經學與文化》(北京:北京大學出版社,2005 年 11 月),頁 377-386;還可參閱薛裕民〈晚清「排荀」與「尊荀」〉(臺北:臺灣成功大學中國文學研究所碩士學位論文,2005 年 6 月)。

章太炎《訄書》初刻本刊行於 1900 年春,首列〈尊荀〉篇,矛頭所指乃康有爲。學界多因梁啟超(1873-1929)、夏增佑(1863-1924)、譚嗣同着力排荀,以爲章氏尊荀乃針對彼等(38),其實未得章氏真正之靶心。梁氏等排荀出於尊康有爲之學旨,章氏之論亦直接針對康氏。康氏生平著述多次流露抑荀之意,其中以《禮運注.敘》所言最爲明瞭,康云:

38 參見朱維錚〈晚清漢學:「排荀」與「尊荀」〉,收入《求索真文明──晚清學術史論》(上海:上海古籍出版社,1996 年 12 月)。今人多承襲朱說。

浩乎孔子之道,蕩蕩則天,六通四闢,其運無乎不在。……始誤於荀學之拘陋,中亂於劉歆之僞謬,末割於朱子之偏安,於是素王之大道,暗而不明,鬱而不發,令二千年中國安於小康,不得蒙大同之澤,耗矣哀哉!(39)

39 見康有爲《孟子微 中庸注 禮運注》(北京:中華書局,1987 年 9 月合刊本),頁 235。

章氏對待荀子則完全相反,1897 年所撰〈後聖〉已直白此意,章氏云:「自仲尼而後,孰爲後聖?水經既絕,制作不紹,浸尋二百年以踵相接者,惟有荀卿足以稱是。」其後繼續演繹,更有所謂「同乎荀卿者與孔子同,異乎荀卿者與孔子異」之激烈論調(40)。由此相承,《訄書》初刻本再倡其意,將〈尊荀〉弁諸〈儒墨〉篇之前,直以孔、荀爲法古變制之模範,以之爲幟,與康黨立異。

40 見章太炎〈後聖〉,收入湯志鈞編《章太炎政論選集》上册,頁 37。

章氏深明禮教應隨世變而不斷革新之理,其云:「世有文質,事有緩急,古法不可以概今茲,今事亦不可以推古昔。」「夫不察古今憲度,不同利害相反,欲以一覕相齊,蓋多類此。僕謂考迹成事者,則宜於此焉變矣。」(41) 若就禮制具象而言,自有其當變與不當變之兩端。試觀章氏所云:

夫體國經野,設官分職,《周禮》六官皆然,而吉、凶、賓、軍、嘉五禮,爲春官大宗伯所掌(此封建時代之禮制,後世有不能沿襲者)。……以五禮爲綱,其目三十有六。周代衆建諸侯,禮則宜然。後世易封建爲郡縣,五禮之名,已不甚合。

41 見章太炎〈與簡竹居書〉,收入《太炎文錄初編》卷 2,《章太炎全集》(上海:上海人民出版社,1985 年 9 月),第 4 冊,頁 164、167。

如此之類,自當隨世更張,然就禮之大要言之,章氏又云:

余以爲觀象授時、體國經野、設官分職、學校制度、巡狩朝覲,皆可謂之經禮。《左傳》所謂禮「經國家、定社稷、序民人、利後嗣」,《孝經》所謂「安上治民莫善於禮」是也。(42)

42 見王乘六、諸祖耿記《章氏國學講演會講演記錄.史學略說》(南京大學中文系印本)頁 130-131。

此乃禮制之精蘊,萬世不可移易。章氏所論孔、荀法古變制之本意即在此。

其後排荀之風漸熄,故 1904 年章氏在《訄書》重訂本中刪去〈尊荀〉,但又增列〈訂孔〉,此舉無疑亦係針對康氏而發,因其「深惡長素欲立孔教,遂至激而詆孔」,對此王汎森已有詳論(43)。在章氏看來,康有爲立教之舉已大破禮制「安上治民」之本意,深織私心,遂立異以見彼此旨趣;可是章氏之所謂追隨者,卻未識章氏禮學之精要,故未能得康章異趣之鈐鍵。職是之故,康、章對孔、荀之態度,恰好爲此類棄不變之後者,而汲汲於宜變之前者的「淺人所取」,而逐漸演成洪流。

43 見王汎森《章太炎的思想(1868-1919)及其對儒學傳統的衝擊》(臺北:臺灣時報文化出版事業公司,1985 年 5 月),頁 183-184。

若追責的話,章太炎恐怕難辭其咎。論述一旦因駁難而起,往往不易保持平和之態,而易生激烈過頭之勢。章氏著述本係由康激起,訂孔過頭,則成反孔,其最激烈者莫過於 1906 年發表的兩場演講,一是出獄後至東京加入同盟會時所作的〈東京留學生歡迎會演說辭〉,二是因國學講習會成立而演講之〈論諸子學〉,後改題作〈諸子學略說〉,發表於《國粹學報》。此二篇譏孔子「湛心利祿」,志氣「一日短一日」,斥「孔教最大的污點,是使人不脫富貴利祿的思想」。正所謂一言而可以興邦,一言亦可喪邦,章氏此論一出,真可謂「所向披靡,令人神旺」(44),有學者徑稱章氏爲新文化運動中打倒孔家店「這一潮流的先導者」(45)。對這一脈絡學界已多有關注(46),茲不贅。須知此年章氏 39 歲,十六年後,章氏回顧此兩篇言論,已鄙棄之爲「芻狗」(47);可是,此「芻狗」所產生的熾烈影響,非章氏所能預料,亦非其所能掌控,「孔教=禮教」被一股腦兒群起而攻之。章氏十六年後興歎「前聲已放,駟不及舌」,已屬徒然。

44 見魯迅〈關於太炎先生二三事〉(1936),收入《且介亭雜文末編》(北京:人民文學出版社,1973 年 4 月),頁 68。

45 見侯外廬《中國近代啓蒙思想史》第三章「章太炎的科學成就及其對於公羊學派的批判」(北京:人民出版社,1993 年 10 月),頁 188。

46 如王汎森《章太炎的思想(1868-1919)及其對儒學傳統的衝擊》頁 204-217 即系統清理了章太炎對錢玄同、吳虞、魯迅、胡適、傅斯年、顧頡剛六人的影響;較新的成果可參盧毅〈章門弟子與五四思想革命〉,《廣東社會科學》2007 年第 2 期。

47 見章太炎〈致柳翼謀書〉,收入湯志鈞編《章太炎政論選集》下册,頁 763。

據陳萬雄考察,「由章士釗、陳獨秀創辦的《國民日日報》(1903 年),內中批判傳統文化的文章頗多,而且相當激烈。」如〈箴奴隸〉一文,怒斥「感受了三千年奴隸之歷史,熏染數千年奴隸之風俗」,前者是「獨夫民賊」的「專制」,後者則爲「綱常名教」。(48) 此類論調,顯然承上述譚氏《仁學》而來。據陳先生推斷,〈箴奴隸〉等文很可能出自陳獨秀(1879-1942)之手;若然,試以此與陳獨秀 1916 年的言論作一比較:「儒者三綱之說爲一切道德政治之大原。」「所謂名教,所謂禮教,皆以擁護此別尊卑、明貴賤之制度者也。」又云:「孔教之精華曰禮教,爲吾國倫理政治之根本。」「愚以爲三綱說不徒非宋儒所僞造,且應爲孔教之根本教義。」(49) 十多年後,在陳獨秀的觀念裏,原來的「三綱」、「名教」已逐漸等同於「孔教」,也等同於「禮教」,「三綱=孔教=禮教」的理念,無疑已成爲陳氏論述之主軸(50)。就陳氏思想的淵源看,批「三綱」直接承自康、譚,「三綱=禮教」則很可能間接來自前述新律猛遭彈駁之反彈;「三綱=孔教」無疑來自章太炎之反孔,而這一步又極爲關鍵,儼然架起了陳氏立說的臺基。沒有章氏那兩場演講,新文化運動的諸多激烈言論便不至於那麼理直氣壯(下文將更顯見之)。就此而言,稱章氏爲反禮教鑿開了戶牖,一點也不過分。

48 見陳萬雄《五四新文化的源流》第五章「辛亥革命時期的反傳統思想」(北京:三聯書店,1997 年 1 月),頁 119。

49 分別見陳獨秀〈一九一六年〉、〈吾人最後之覺悟〉、〈憲法與孔教〉,收入《獨秀文存》(合肥:安徽人民出版社,1987 年 12 月),頁 34、41、73。

50 對以陳獨秀等爲代表的五四反禮教思潮,周昌龍已曾勾勒出其發展的主線條,參閱《新思想與傳統──五四思想史論集》(南昌:百花洲文藝出版社,2004 年 11 月)。

(圖片引自網路)

(三)衍成激流的「清道夫」吳虞之思想趨向解析

以上僅就大處着眼,若具體分析反禮教思潮的成型,則問題呈現出更爲豐富的多元性。欲對這一思想脈絡作進一步的澄清,陳獨秀尚缺乏典型性,必須將目光集中到吳虞(1872-1949)身上。吳虞是五四反禮教運動惟一的理論建構者,青木正兒曾說:「現代中國底新人物,都是反對儒家底舊道德的多,但是像吳氏那麼熱誠來呼號非儒論的,一個也沒有。」(51)因此,筆者檢閱吳氏〈虞山日記〉(1911-1912)、〈愛智日記〉(1913-1919),嘗試勾勒其思想原委之大端於下。

51 見青木正兒〈吳虞底儒教破壞論〉,王悅之譯,收入《吳虞集》附錄(成都:四川人民出版社,1985 年 3 月),頁 482。

吳虞雖與章太炎無直接之師承關係,然其受章氏之影響則顯而易見。吳氏對章太炎之推崇,在其日記中隨處可見,如其曾多次開列自己需精讀之書目,《訄書》、《太炎文錄》等皆赫然在列。如 1912 年 1 月 1 日日記云:「今年宜研究子史、文學、哲學,勿預外事以自擾也。」所列書名,除外國法哲學著作外,總計《抱樸子》、《文心雕龍》、《新論》、《訄書》四部(52)。又如 1915 年 6 月 18 日日記云:「經既非吾所好,專精之史、子、集錄下。」上起《史記》《漢書》,下訖《章太炎文錄》,其中宋代以降書除張之洞詩、吳之英詩(吳虞從其受學)外,僅此一部(53)。1916 年 1 月 29 日記,亦與此略同。又如其曾稱譽章氏評孔、荀、劉歆之語「精識獨出,真振古奇人也」(54),又自謂作文「大概近效太炎、申叔一派」(55),等等。當然,吳虞對章氏並非頂禮膜拜,其往往自視可超邁之,故揭其短云:「余謂太炎學深而才小,小崖(按:當指熊小巖)頗許爲知言。」「太炎小學、經學、文學是其特長,史學不熟,精於子書。」(56) 又云:「章太炎、王壬秋(王闓運)皆怪人也。章富於世界知識,其學去國家社會近;……近則影響政治,切激人心,而常不免禍。王怪於舊,章怪於新也。」(57)

52 見《吳虞日記》(成都:四川人民出版社,1984 年 5 月),上冊,頁 22。

53 見《吳虞日記》上冊,頁 193。

54 見《吳虞日記》上冊,1912 年 8 月 1 日,頁 55。

55 見《吳虞日記》上冊,1915 年 2 月 5 日,頁 173。

56 見《吳虞日記》上冊,1912 年 8 月 2 日,頁 56。

57 見《吳虞日記》上冊,1915 年 9 月 21 日,頁 216。

若進一步深究其細端,吳虞其實並未熟讀章太炎文集,其受章氏之影響主要來自〈諸子學略說〉一文,對此,前賢已就其著述創發此論(58)。今據吳虞日記之若干細節予以補證。吳氏最早提及〈諸子學略說〉是在 1912 年 1 月 7 日,日記云:「國學扶輪社印《章譚合鈔》,太炎後來之文多錄入。〈諸子學略說〉攻孔子處尤佳。」此後,吳氏即有意單獨抽印此篇,以擴大宣傳,2 月 11 日記:「章太炎〈諸子學略說〉少荊、伯康願印五百部,明日即往昌福公司交涉。余意甚快。」12 日記:「早孫少荊來,同至昌福公司印〈諸子學略說〉,索價三十五元五百本。旋過源記,陸寅生願印,遂將樣本付之。」29 日記:「在源記見〈諸子學略說〉底本頗精雅,五六日後當出版,爲之快慰。」3 月 11 日記:「午後過源記,云〈諸子學略說〉明日可出版。」14 日記:「源記送來〈諸子學略說〉十本。」「余贈意如、王子雲〈諸子學略說〉各一本,又送陸譯之一本,令恒兒交去。」15 日記:「午飯後,過志古堂訂〈諸子學略說〉。」28 日記:「《公論日報》今日登孫逸仙『孔教批』及『如是我聞』一段,反對孔丘,實獲我心。四川反對孔子,殆自余倡之也。〈諸子學略說〉廣告,今日亦登出。」(59 )吳氏在得見〈諸子學略說〉後的短短不到三個月內,情緒大爲促動,其關切之巨、推廣之急,躍然紙上。蓋得此名流之言論,吳氏認爲其所作所爲已得到了某種正當性的社會支持。

58 參見王汎森《章太炎的思想(1868-1919)及其對儒學傳統的衝擊》,頁 208-209。

59 分別見《吳虞日記》上冊,頁 23、28、31、34-36。

其實,章氏的過激言辭充其量只不過爲吳虞的思想主張壯了膽、撐了腰,吳氏思想內核的形成,主要還是來自其對西方政法學說的部分認同與取鑒。早在 1905年秋,吳虞赴日本,就讀於東京政法大學速成科,據其回憶,曾修習憲法、民法、刑法、國法學、政治學、經濟學、財政學、國際法、國際私法、行政法、警察法等課程(60),於 1907 年回國(61)。短期的學習,無疑激起了他對西方政法思想極大的崇仰之情,將之與傳統儒家學說相較,吳氏明顯傾向於前者。這在 1906 年回國前所作五言中即有所流露,其詩有「賢聖誤人深」,「孔尼空好禮」,「最憐平等義」等句(62)。回國以後,吳氏仍一直規約自己每日要溫習西方政法學譯著,其在 1912 年 1 月 1 日所列書單中,僅有四部中國書(見上),其餘十三部均爲西人著作:《法意》、《群學肄言》、《社會通詮》、《群己權界論》、《天演論》、《政治講義》、《社會學》、《社會進化論》、《政治學》、《比較憲法》、《國法學》、《法學通論》、《哲學兼法學》。(63)其後的日記中,每每提到日課此類書籍之情況,並有云:

60 參見吳虞〈致青木正兒〉,收入《吳虞集》,頁 393;《吳虞日記》上冊,1913 年 4 月 25 日,頁84。

61 故不可籠統地稱吳虞畢業於東京政法大學,對此周昌龍有詳論,參見《新思想與傳統──五四思想史論集》第四章「吳虞與中國近代的反儒運動」,頁 105-107。

62 見〈中夜不寐偶成八首〉,收入《吳虞集》,頁 283-284。梁啟超對此評價甚高,謂「天下幾人學杜甫,誰得其皮與其骨,此詩近之矣,愛不釋手」,並收入〈飲冰室詩話〉,故流傳甚廣。

63 見《吳虞日記》上冊,頁 22。

此後於孟德斯鳩、盧梭、斯賓塞尓、彌勒.約翰、甄克思、伯侖知理諸家學說之外即仍溫習之,但能精熟其用已無窮,不在多閱零編斷簡收集不完全之知識也。(64)

64 見《吳虞日記》上冊,頁 84。

由此可見,吳氏對西方思想學說之崇拜是一貫的。回國後,日參西人之學說,著有《比較憲法講義》、《經濟學講義》、《政治學講義》等,吳氏之名因此而顯,並於 1918 年 5 月受聘於四川政法學校,講授法制史、政治學等課(65)。這一學術經歷,實際上奠定了吳氏學說之根基。

65 見《吳虞日記》上冊,頁 220、390。

當然,吳虞少時打下了一定的國學基礎,其在張之洞創辦的尊經書院讀書,受學於王闓運、廖平、吳之英等學者。雖然「就傳統學術訓練而言」,吳氏可謂「一無所成」(66),但傳統學術之綱目總不至於不曉,故在其匆遽地接受了西方學說後,回頭比較、刺取傳統之弊端時,可謂有目可循。據吳氏自述:

自留學日本,聞憲法、民刑法,歸國後證以《大清律例》、《五禮通考》及各史議禮、議獄之文,比校推勘,粗有所悟入。辛亥遇難,遁跡窮山,日讀《莊子》、孟德斯鳩《法意》,於專制、立憲之優劣,儒家立教之精神,大澈大悟,始確然有以自信其學矣。然學術知識雖漸有系統,而於安身立命之地,終覺茫無所歸着。(67)

66 見周昌龍《新思想與傳統──五四思想史論集》第四章「吳虞與中國近代的反儒運動」,頁 104-105。

67 見《吳虞日記》上冊,1915 年 8 月 31 日,頁 208。

吳氏取中國古代禮律與西方法律相對壘,其視角較同輩人顯得更到位。對於晚清新修之刑律,吳氏當然不可能不予以關注。1912 年 8 月 23 日,吳氏購得「《新刑律》一冊,去銀二角四分」,1918 年 5 月 18 日,爲備課之需,「同少荊至商務館取《新刑律釋義總則》一本」(68)。此律很可能是中華民國剛成立時所修之《暫行新刑律》,其內容與沈家本等所修訂者大致相同。吳氏對彈駁新律的守舊派深表反感,痛斥「滿清時,京師大學堂監督劉廷琛者,素主『三綱』之說」,情急之下,竟作出如下判斷:

嗚呼!孔孟之道在六經,六經之精華在滿清律例,而滿清律例則歐美人所稱爲代表中國貴賤階級制度之野蠻者也。(69)

68 見《吳虞日記》上冊,頁 61、390。

69 見吳虞〈儒家主張階級制度之害〉,收入《吳虞集》,頁 95、98。

這句話道出了吳氏反禮教之根源,實際上在於對清舊律的極大不滿。

在揄揚比對中,又因吳虞對張之洞本就較爲熟悉,遂粗率地將張氏過火的「禮教」論挪移過來,把「禮教=絕對三綱」附於其對歷代禮制文獻的考察。這應該是吳氏禮教批判的邏輯歸屬所在。見到章太炎的文章與己較爲合拍,便如吃了一顆定心丸。因此,吳氏根本沒有心思參透章氏之著述,其對章氏之「尊荀」無心理會,亦不理會章氏「訂孔」實與反孔根本相異,以及章氏之精意究竟何在(70)。章氏後來發出「前聲已放,駟不及舌,後雖刊落,反爲淺人所取」(71)之嘆,非指吳氏等片斷性誤取其說而何?吳氏截取了章氏之反孔和康、譚等之排荀,將「三綱」之弊統歸於孔、荀一脈相承之儒教的全部,從而得出儒家禮教必須徹底剷除的主觀結論。

70 參見劉巍〈「訂孔」非「反孔」說〉。

71 見章太炎〈致柳翼謀書〉,收入湯志鈞編《章太炎政論選集》下册,頁 765。

1917 年以後,吳虞受到陳獨秀和《新青年》的推捧,更加劇了他的這一做法。觀覽吳氏日記可知,1917 年之前,吳氏著述寄送四川各報刊,發表頗有難度,退稿、拖延是常事,1916 年 12 月,吳氏寫信致陳獨秀,自述學術經歷,毛遂自薦,並向《新青年》投稿。因吳虞由法制史入手,闡發禮教之弊端,其視角尤爲獨特,故得到陳氏極力支持,吳氏之著述即刻公諸於世,並隨着《新青年》的影響,使吳氏聲名日隆。對此,吳虞十分自負,曾曰:「《新青年》三卷一號將一、二卷目錄特列一頁,上署大名家數十名執筆,不意成都一布衣亦預海內大名家之列,慚愧之至。」(72)職是之故,吳氏投陳獨秀所好,重理舊作,並創論新制,全力推演「三綱=禮教」的思想(73),其批判禮教之力度可謂日甚一日。茲舉一例,1915 年 10 月 12 日,吳氏寫成〈儒家重禮之作用〉一文,投往《甲寅》雜誌社,未刊,按其常例,當轉投《新青年》,然吳氏卻一反其已往的做法,在此基礎上撰作成〈禮論〉。據其日記,〈禮論〉作於 1917 年 3 月 25 日,吳氏棄其舊作,將此新作投《新青年》,5 月即登於三卷三號。今觀〈禮論〉全文,旨在昌議「禮刑皆以尊卑貴賤上下之階級爲其根本」,「吾國專制之禍於是益烈矣」;然篇中又多處引錄司馬光、蘇軾甚至孟德斯鳩之語,以明「禮之作用」,邏輯線索頗有矛盾而相互交織(74)。新作之中,顯然留有 1915 年舊作對「禮」作正面闡述之痕跡,可能因史料翔實不忍拋棄,故又竄入數語以作彌縫。可惜舊作已散佚,無從明白比對。更爲極端的是,兩年以後,吳虞受魯迅〈狂人日記〉促動,撰寫〈吃人與禮教〉一文,文章構思於 1919 年 8 月 28 日,29 日即成稿,11 月登於《新青年》六卷六號。此文擷取若干史例,竟將「吃人」完全歸咎於「講禮教」(75),至此吳氏已盡棄舊說,觀點無限絕對化。

72 見《吳虞日記》上冊,1917 年 5 月 19 日,頁 310。

73 吳虞曾因《新青年》陸續刊發其著述而慨歎曰:「余之非儒及攻家族制兩種學說,今得播於天下,

私願甚慰矣。」見《吳虞日記》上冊,1917 年 3 月 25 日,頁 295。

74 參見吳虞〈禮論〉,收入《吳虞集》,頁 129-137。

75 這實際上與魯迅的「吃人」針對民間的陋俗惡習也完全不同,參見周策縱著,周子平等譯之《五四運動:現代中國的思想革命》(南京:江蘇人民出版社,1999 年 6 月)頁 311-314。

吳虞反禮教思想在理論上存在着明顯的疏漏與失誤,吳氏本人之言行亦充滿着矛盾與糾葛,對此已有學者進行過詳細的解剖(76);筆者則於其思想生成之脈絡上予以剖析,以見其理論之邏輯框架。若推究吳氏理論之核心,不過是將張之洞等「禮教=三綱」之說高懸作爲標的,大張旗鼓地予以伐挞;因其能順應新文化運動諸旗手之呐喊宣言,遂一時被推向浪尖,使反禮教急速演成激流。而分析吳氏之所取資,除粗涉西方政法學說之外,謂其「大抵襲章炳麟、康有爲、梁啟超早年之餘論」(77),基本上是可以成立的。

76 任卓宣早在 1968 年即對吳虞等觀點進行過駁論,見《孔孟學說的真相與辨正》第三章「駁吳虞的反孔排儒論」(臺北:臺灣帕米爾書店,1968 年 9 月初版,1977 年 6 月三版)。後有周昌龍對吳虞反儒禮論的系統檢討,見《新思想與傳統──五四思想史論集》第四章「吳虞與中國近代的反儒運動」。唐振常則系統梳理過吳虞思想與生活之懸隔,見《章太炎吳虞論集》(成都:四川人民出版社,1981 年 11 月)。

77 見錢基博《現代中國文學史》(長沙:嶽麓書社 1986 年 5 月),頁 68。

(圖片引自網路)

(四)鼓吹反禮教之三疊餘波與再度張揚

新文化運動反禮教之激流漸趨平復之後,才在真正意義上喚起人們對「禮」、「禮教」的深入反思,先後有不少學者欲扼腕止步,並思索回歸與因革之途轍。可惜,鼓吹反禮教之餘波交織迭興,一旦相關研究取得一定成績,便有學者予以痛斥,強行將探索的勢頭扼殺,將認識拉回到吳虞等所獲得的結論上。如此搖動捭闔,前後至少有三疊。

其一在 20 世紀 40 年代,以朱光潛(1897-1986)〈樂的精神與禮的精神〉(1942)爲發端,提出「禮融貫真善美爲一體」,「禮樂是治國的最好工具」(78),澄清了若干誤解。接着李翊灼(證剛,1881-1952)等提出「復興中國民族,應自復興中國之固有文化始」,而「復興中國民族之固有文化,亦宜莫先於復興禮學」(79),1944 年《文化先鋒》雜誌連續刊登王夢歐、燕義權、王冠清等文章,討論古代禮樂教化之精神價值(80)。而國民政府則委派戴季陶(1891-1949)主持全面興作禮樂,有制禮通議五章、戴氏讀禮劄記和同人論列有關禮制各文件等收入《學禮錄》以爲證(81)。此舉遭杜國庠(1889-1961)等激烈反對(82),後因戰事而中斷。其二是 60 年代,以周谷城(1898-1996)〈禮樂新解〉(1962)爲代表,意在以馬克思主義重新評價傳統禮樂之功用,得出「人生不能一刻沒有禮樂」的結論(83),不料遭到群起攻擊,出現針對周先生此文的一系列駁議,《新建設》編輯部曾將其結集成書出版(84),後因文革而中斷。另一次是 80 年代,因錢穆(1895-1990)長期弘揚儒家禮學思想,1984 年於臺灣出版《現代中國學術論衡》,1986 年在大陸新版(85),再度明確主張「孔子之教,可謂之禮教。中國之政治,亦可謂之禮治。」「不通禮,無以明中國之文化,亦無以治中國史。」(86) 此舉引起強烈反響,促使蔡尚思(1905-2008)撰成《中國禮教思想史》(1989年成書,1991 年出版),試圖再度掀起全面批判禮教思想之浪潮。今限於篇幅,僅以蔡先生爲例略作梳理,詳細的檢討則俟諸異日。

78 見朱光潛〈樂的精神與禮的精神〉,收入《朱光潛全集》(合肥:安徽教育出版社,1993 年 2 月),第 9 卷,頁 103、111。

79 見李翊灼〈復興禮學之管見〉(上),《中國學報》第 1 卷 2 期。

80 參見王夢歐〈禮教與社會生活〉、燕義權〈儒家歷史觀(二).禮樂篇〉、王冠青〈三民主義禮樂論綱要〉,分別見《文化先鋒》第 3 卷 10、11、22 期。

81 參見戴季陶《學禮錄》(臺北:正中書局,1945 年 5 月)。

82 參見杜國庠〈略論禮樂起源及中國禮學的發展──給提倡制禮作樂的先生們的一個答復〉(1944),《群眾週刊》第 9 卷 20 期,收入《杜國庠文集》(北京:人民出版社,1962 年 7 月)。

83 見周谷城〈禮樂新解〉,收入《周谷城學術論著自選集》(北京:北京師範學院出版社,1992 年 5 月),頁 445。與周先生 20 年代的著述比較,此文之分析體系明顯借鑒了馬克思主義美學觀,參閱〈孔子的政治學說及其演化.禮〉(1927),收入《周谷城史學論文選集》(北京:人民出版社,1983 年 10 月),頁 346-349。

84 如馬奇〈關於《禮樂新解》〉、殷學東〈評《禮樂新解》〉、陸貴山〈評周谷城調和階級矛盾的「時代精神」論和唯心主義的藝術觀〉等,收入《關於周谷城的美學思想問題》第 1、2 輯(北京:三聯書店,1964 年 9 月)。

85 錢穆《現代中國學術論衡》(臺北:臺灣東大圖書公司,1984 年 12 月)(長沙:嶽麓書社,1986 年 5 月)。

86 見錢穆《現代中國學術論衡》(北京:三聯書店,2005 年 3 月),頁 18、119。

《中國禮教思想史》是蔡先生晚年反對禮教之代表作,此書從歷代文集中勾稽各家相關之言說與論述,試圖展現「禮教」思想演變之過程,全書將禮教發展分作如下六個時代:出現與爭鳴(春秋戰國)→ 被獨尊(漢唐)→ 變本加厲(宋元明清)→ 被衝擊(清末民初)→ 走向崩潰(五四時期)→ 不斷爭鳴(五四後)。姑不論這一分法線條之粗疏與失真,僅就其每一部分觀其具體章節,即可知其概括之不能成立。如第二章漢唐禮教被獨尊的時代,下分 14 節,竟有 8 節是在介紹當時反對「禮教」之言行(87),佔全章近 60%,反對者佔大半,如何能說是「被獨尊」?又如第三章宋至清禮教變本加厲的時代,下分 25 節,其中有 12 節爲男女地位問題(88),有 3 節爲君權問題(89),更有 3 節明確標示主三綱說(90),能以絕對的三綱涵蓋禮教者超過 70%,由此可見蔡先生所批判之禮教主要框定在三綱之範疇。對此,蔡先生已有明確的交待:「禮教思想不限於三綱,而不能不承認三綱是其中心。」「宗法禮教的內容很多,而最集中表現於君、父、夫三個特權。」(91)這一認識導致蔡著的落腳點發生嚴重偏移,批判夫權、君權的色彩彌漫於蔡著,在第 1 頁即怒斥:「禮教並不限於婦女的貞節,還有男子的忠臣孝子。婦女對丈夫必須遵守不合理的貞節,其實男子到死也要對國君盡不合理的忠,對家父盡不合理的孝,同與婦女對丈夫的貞節。忠臣、孝子、節婦、貞女的本質,全是名異而實同的。」全書各章節對各家之抑揚,基本上都是貫徹着這一思路的,因此,蔡氏此著實際上是一部批判三綱積弊的大彙集。

87 分別是:第三節爲司馬遷打破宗法血統,第四節爲曹操等的非孝論,第六節爲何晏等使禮教玄學化,第七節爲阮籍等痛斥禮教,第八節爲謝安夫人等反對片面禮教,第九節爲顏之推的子孫與我無關說,第十節爲佛教大師反禮俗,第十一節爲敢於背叛禮教的女皇帝。

88 分別是:第八節爲李贄的男女二元論,第九節爲徐允祿痛斥婦人失節事大,第十三節爲王源等主張僧道婚配,第十四節爲程羽文擬將歷史人物重新婚配,第十五節爲黃中堅等認爲男女關係出自天然,第十六節爲袁枚的男女情感主義,第十九節爲李汝珍對調男女地位,第二十節爲俞正燮同情婦女處境,第二十一節爲明清《女四書》,第二十二節爲明清開明者論婦女問題,第二十三節爲明清鼓吹壓迫婦女者,第二十四節爲李漁等宣揚婦女小足美。

89 分別是:第二節爲夏竦反對宦官制度,第十節爲黃宗羲等大反君權,第十一節爲張履祥反對虐待奴婢。

90 分別是:第五節爲許衡等深化三綱說,第七節爲林兆恩的「三一教」與三綱主義,第二十五節有鄧廷羅的三綱一體論。

91 見蔡尚思《中國禮教思想史》緒論(上海:上海古籍出版社,2006 年 12 月),頁 7、8。

蔡先生這一做法不足爲怪,其思想正是沿襲張之洞等所開啟的「禮教=三綱」之路徑一貫而來。蔡先生對張之洞之言論十分重視,如其云:「後人如馬融、何晏、朱熹、顧炎武、王夫之、張之洞等,都認爲『不可變革者』是指三綱五常之類。張之洞述之很詳,這也有孔子之言爲證。」(92)蔡先生早年即撰有《倫理革命》(1930年出版),其觀點明顯襲自譚嗣同之批三綱。譚氏《仁學》僅取五常中朋友一倫,謂「五倫中於人生最無弊而有益,無纖毫之苦,有淡水之樂,其惟朋友乎」,「餘皆爲三綱所蒙蔀,如地獄矣」(93),蔡先生則斥儒家五倫爲「小人倫觀」,當予以解構重組。蔡先生主編的《譚嗣同全集》,據其自己回憶「此書搜集於解放前,出版於解放後」(94),可見其早年對譚氏著述之重視與熟悉。康、譚等的反三綱,無疑構成了蔡先生思想的主要來源。

92 見蔡尚思《中國禮教思想史》,頁 22。

93 見譚嗣同《仁學》,收入蔡尚思、方行編《譚嗣同全集》,頁 349-350。

94 見〈蔡尚思學術自傳〉,收入《蔡尚思全集》(上海:上海古籍出版社,2005 年 9 月),第 8 冊,頁 968。

蔡先生的獨特之處,是在將批三綱與批孔結合起來,欲以證成「孔子的思想,實際上已經以三順三綱爲禮教的中心」的結論;由此,「孔子便成爲禮教思想的祖師」(95),故欲反三綱,必自孔子爲起點。批孔批儒在 20 世紀曾先後多次形成熱潮(96),蔡先生之批孔,正是順應這一潮流有意所作的變動。蔡先生全面批孔始於 1946 年初步寫成的〈孔學總批判〉(97),後經修訂擴充,收入《中國傳統思想總批判》上卷(1950年出版)。此文劈頭即明確標榜「孔子是古來中國一切舊理論的師表,惡勢力的靈魂」,下分八節述論孔學:

一、是工農的敵人,富貴的恩人;二、是女性的敵人,男性的恩人;三、是社會國家的敵人,家庭宗族的恩人;四、是民主自由的敵人,君主獨裁的恩人;五、是文明人道的敵人,野蠻禮教的恩人;六、是天真精神的敵人,虛僞形式的恩人;七、是徹底一貫的敵人,中和矛盾的恩人;八、是創作革新者的敵人,傳述襲故者的恩人。(98)

95 見蔡尚思《中國禮教思想史》,頁 7、6。

96 可參閱林甘泉主編之《孔子與 20 世紀中國》(北京:中國社會科學出版社,2008 年 7 月)。

97 蔡尚思〈孔學總批判〉,發表於 1946 年《民主》周刊第 21-22 期。

98 見蔡尚思《中國傳統思想總批判》,收入《蔡尚思全集》第 4 冊。

其中,禮教尚只是儒家學說當受批判之一方面,「三綱說」則被列入家庭宗族的條目下,與「野蠻禮教」並非同類。此時蔡先生仍多處倡議孔子的「仁義」思想,直至1962 年的〈孔子思想核心剖視〉,尚認爲孔子的思想核心是「仁」(99)。

99 見蔡尚思〈孔子思想核心剖視〉,載 1962 年 7 月 10 日《文匯報》,收入《蔡尚思全集》第 8 冊,頁 535。

將孔子的思想核心定作「禮」是蔡先生晚年思想的突變。1982 年的《孔子思想體系》正式提出「孔子思想體系的中心是禮」,並作爲全書第九章單獨予以論述;但該書第四章論述「仁」時仍然主張:「孔子的倫理思想是他的哲學思想的主要成份,也是他的政治思想理論依據。而『仁』,則是孔子倫理思想的結晶。」「『克己復禮爲仁』,是哲學思想的軸心。他的其它哲學觀念都繞着這個軸心旋轉。」(100) 蔡先生最終將孔子的思想體系定格爲「禮」,恐怕是在撰作《中國禮教思想史》的過程中,其曾寫成〈孔子的禮學體系〉一文,先單獨發表(101),後收入該書,作爲第一章第一節,其目的正是欲將孔子寫成「禮教系統的祖師」,爲禮教思想確立統系。蔡先生爲了延續批孔的風潮,使之與批判禮教合流,不惜將「三順三綱」也掛牌給孔子,這與四十多年前《孔學總批判》的論證邏輯是完全不同的。不光孔子如此,第二節論述孟子、荀子,同樣抓住所謂「孟子的君、父、夫三個特權思想」和「荀子的唯禮主義──君臣、父子、夫婦三倫無比重要」。如果不對蔡先生前後著述進行縱向的脈絡分析,何以導致這一邏輯,恐怕難以明瞭。

100 見蔡尚思《孔子思想體系》,收入《蔡尚思全集》第 4 冊,頁 490、493。

101 見蔡尚思《孔子的禮學體系》,《孔子研究》1989 年第 3 期,收入《蔡尚思全集》第 8 冊,頁 716-728。

若欲揭櫫蔡先生本人對禮的看法,不能以《中國禮教思想史》作爲絕對的代表作。如果回顧蔡先生 20 年代的著述,可以《孔子哲學之真面目》(1930 年出版)爲例略作回視。在此書中,蔡先生提出:「『命』與『名』乃孔子或儒家之歸宿所在。」對於禮樂教化,蔡先生認爲:

……荀子總而言之曰:「禮者,人道之極也。」(〈禮論〉)上來所說,大意不差!吾在前曾以爲:蓋人之有仁,方名稱其實,而行禮亦在乎成人也。如今法治家欲以刑政維持世風,宗教家欲以信仰收拾人心;而孔子之於人世,既不取強迫法──如法治家之當世賞罰,又不用騙誘法──如宗教家之他界苦樂,而獨以禮樂感化人心,養成世風,所謂「化民成俗」是也。此其根本要點,最不容忽!(102)

102 見蔡尚思《孔子哲學之真面目》,收入《蔡尚思全集》第 1 冊,頁 63、67-68。

由「禮樂」內化人心,外養民俗,正得乎儒家禮教之大旨。又其將禮教與法律之功效作比較云:

法律施於已形之後,禮教養於未然之前,法惟防閒人使不至於非爲妄作,禮更督責人使人不可不守規循矩,禮法之大不相同者此也。換言之,此乃儒家之所以大不相同──儒家尚教化,法家重刑政。(103)

103 見蔡尚思《孔子哲學之真面目》,收入《蔡尚思全集》第 1 冊,頁 65。

此論禮教之功用係由儒家、法家原始典籍中直接抽繹而來,未受世風之熏染,故當時學界稱之爲「蔡德化」,期待其「成一新孔子」(104)。可惜,蔡先生之思想在 30 年代後路徑大變,至晚年又再激變,遂與其早年學說竟成南轅北轍之勢。細味吳、蔡思想發展之進程,不難看出其間有着趨同於時勢與流俗之若干共性。

104 見《倫理革命》卷首所附〈李翊灼先生之親祝詞〉、〈吳和聲君之祝詞〉,收入《蔡尚思全集》第 1 冊。

(圖片引自網路)

(五)餘論

毋庸置疑,傳統禮教思想作爲「抽象理想之物」,其原本所賴以依託的那套「有形之社會制度」(105),近代以來發生了劇變,這無疑是反禮教思想興起的深層基礎。可是經由追蹤這一思潮的演生邏輯可知,自晚清發端的反「三綱」之鮮明旗幟,經五四新文化運動而衍成激流,由是名實錯位加劇,誤讀日益深重,儼然將禮教作爲絕對三綱之積弊的代表詞,此風一直延續到 80 年代末。若就反三綱之積弊而言,壓制人性和單向禁錮,正是禮教失度之表現,歷來要求變革之呼聲從未止歇,其本旨恰恰在於要使禮教趨於中和,不能超出節制人性之限度,正如周谷城所言:「禮樂的功用亦有限度,超過某種限度,則其功用便變成與原來方向相反的東西。」(106)但是,近百年來極度誇大了禮教之失度面,將其等同於禮教本身而予以全盤掀翻,則恐怕是反禮教思潮的根本性失誤。

105 見陳寅恪〈王觀堂先生輓詞〉,收入《陳寅恪集.詩集》,頁 12-13。

106 見周谷城〈禮樂新解〉,收入《周谷城學術論著自選集》,頁 443。

今反芻近百年來反禮教之演進脈絡及此,必然啟示另一更棘手的問題,既然「有形之社會制度」已劇變,那麼禮教思想又當何以寄託與施展,何以貫徹其「時爲大」之禮意。章太炎之所謂「古法不可以概今茲,今事亦不可以推古昔」(前文已及),恐非無的放矢之言。可惜凡事破易而立難,百年之後謀求新立,自當訴諸今世飽學之士。

附記:本文初稿曾在第三屆中國經學國際學術研討會(福建廈門,2009 年 11 月)上宣讀,承楊天宇、林素英、李雄溪、程克雅、汪春泓、戚學民等先生提出寶貴意見;後又經黃宇和、單周堯、彭林、劉巍等先生審正,謹並致謝忱。今重檢舊稿,略事修訂,公諸於世,以期彈射。2012 年 12 月修改於清華園。

2013 年 8 月又再修改。

(圖片引自網路)

【文章出處】

《能仁學報》第13期

〈論百年來反禮教思潮的演生脈絡〉

2013-08

網址:

https://www.ny.edu.hk/web/cht/hkbc_journal/HKBC_13th%20Journal/08.pdf

作者:顧濤

【作者簡介】

顧濤,1978年生,中國江蘇無錫人,2007年畢業於南京大學中文系,現任清華大學人文社會科學學院歷史系副教授,研究方向為中國經學史、禮制史。

- Dec 15 Fri 2023 08:43

△顧濤:論百年來反禮教思潮的演生脈絡

全站熱搜

留言列表

留言列表

發表留言

留言列表

留言列表