上圖:錢穆

錢穆的院士之路

(作者原註:本文在擬稿期間,承蒙摯友陳永發院士,洪長泰教授賜閱初稿並提出修改建議;投稿之後,又蒙兩位匿名審查人不吝指教;何柄棣院士生前曾在中研院二次接受筆者訪問,胡適紀念館鄭鳳凰小姐多次幫忙搜尋及惠寄檔案資料,均極可感念。耑此一並鄭重申謝!收稿日期:2018 年 10 月 22 日,通過刊登日期:2019 年 1 月 11 日。)

摘要

如果以其崇高的學術地位和傑出的研究成績,史學大師錢穆早在1948 年第一屆中央研究院院士的遴選中,理應當選為院士;然而,錢氏的當選院士,卻遲至 1968 年第七屆中央研究院院士的遴選中,才成為事實。這不合常理的二十年的稽遲,到底隱藏了什麼故事?本文利用中研院及胡適紀念館的檔案,相關人士的回憶錄、日記、已刊和未刊的書信,以及對當事人的訪談,重構了錢穆在 1959 年中研院第三屆院士遴選中失利的歷史現場;並藉此為依據,剖析錢穆在稽遲了二十年之後才當上院士的原因。本文還透過胡適對錢穆的真實評價,藉以突顯反傳統主義和文化保守主義之間的在文化認同上的根本對立和衝突。

關鍵詞:錢穆、胡適、中研院院士、文化保守主義、五四思潮

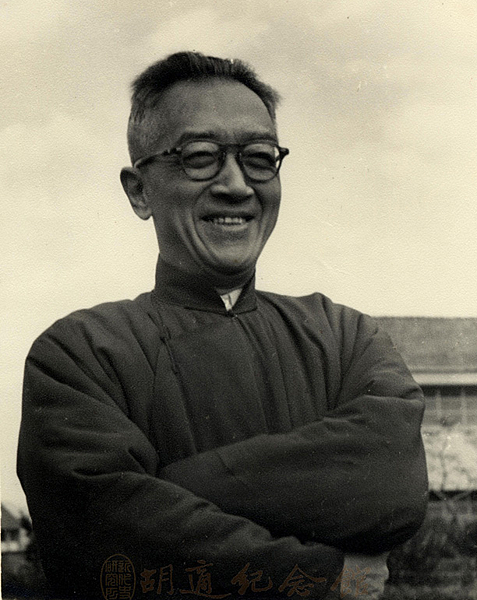

上圖:胡適

引言

對許多中國學人而言,頭上如果頂著中央研究院院士的桂冠,便足以揚眉吐氣、耀祖光宗。但真正的學術大師,有了院士的頭銜,並不會增添一絲光彩,沒有院士的頭銜,也不會減色半分。因為,這些巨人正以其可與日月爭光的學術輝煌,照亮了整個中國學界,當然也照亮了中央研究院。如果純粹從中研院的角度,能把學術巨人羅致入院士的行列,中研院便能門庭闊大、充實而有光輝;不能把學術巨人羅致入院士的行列,中研院便會寒磣鄙陋、蒼白可憐。換句話說,以院士頭銜授予巨人,是中研院沾了巨人的光,而不是巨人沾了中研院的光。唐君毅、牟宗三和徐復觀等當代新儒學大師終身都與中央研究院院士的桂冠無緣,試問又何損於他們在中國哲學或中國思想史領域的萬丈光芒?而中研院的哲學院士中竟然會沒有唐君毅和牟宗三,史學院士中竟然會沒有徐復觀,一直到了今時今日都成了學界的笑柄。當代新儒學的另一位史學大師錢穆,一直遲至 1968 年 7 月,才當選為第七屆中央研究院的院士,時距 1948年 4 月的第一屆院士選舉,只差三個月便足足晚了二十年。

錢穆稽遲了二十年才當上了中研院院士,其主要原因,是緣於他的文化保守主義立場,與當時尊奉胡適和傅斯年這兩位反傳統巨擘為精神領袖的中研院,簡直是南轅北轍。本文利用中研院及胡適紀念館的檔案,相關人士的回憶錄、日記、已刊和未刊的書信,以及對當事人的訪談,還原了錢氏在中研院第三屆院士遴選中失利的歷史現場,並剖析其失利的原因。

一、中研院遷臺

中研院院士的選拔,一開始便由胡適以及胡適的學生傅斯年(編按:中央研究院歷史語言研究所所長、國立北京大學代理校長、國立臺灣大學校長)主導。胡、傅二人又都懷有極強烈的史學優越感,其流風所被,造成了歷史學在中研院所有人文學科中的「一枝獨秀」。(1)第一屆的歷史學院士確實人材濟濟,但在所有的史學院士中,其學術成就堪與錢穆比肩的也只剩下「南陳」陳寅恪和「北陳」陳垣。並且,「南北二陳」所擅長者都是些「專家之學」,而錢穆除了「專家」之外,更是中國當代史學極罕有的「通人」。或許有人會說,史學巨人錢穆在中研院第一屆院士的金榜中缺席,只不過是胡、傅兩人「不可原諒」的「疏忽」—儘管「不可原諒」但究其實還是「疏忽」—但到了第二屆的院士選舉,錢穆依舊榜上無名,便不能再以「疏忽」辯解。因為,第二屆院士的選舉在 1958 年 4 月,距第一屆選舉已有十年之久。其時國府早已播遷臺灣,而在中央研究院十三個研究所中,只有傅斯年還能掌控的歷史語言研究所在 1948年冬跟隨國府遷臺,而其他研究所全都選擇留在大陸(其中數學所一些研究員到了臺灣之後,很快又返回大陸去了)。如此一來,1950 年代初期的整個中研院,實際上便只剩下了一個史語所。至於中研院第一屆選出來的 81 位院士,其中共有 59 人選擇留在大陸,到臺灣的有李濟、董作賓、袁貽瑾、王世杰、傅斯年、朱家驊、李先聞、王寵惠、淩鴻勛、吳敬恆 10 人,遠走海外的有陳省身、李書華、吳憲、林可勝、汪敬熙、陳克恢、李方桂、趙元任、吳大猷、蕭公權、胡適、薩本棟 12 人,亦即把臺灣和海外的院士統統加起來也只不過是 21 人(薩本棟於 1949 年 1 月在美國逝世),由是無法湊足三分之一的法定人數召開院士會議,中研院事實上已陷於癱瘓狀態。

(1) 即使到了今時今日,中研院人文社會科學組共有十一個研究所和一個研究中心,而純粹的歷史所就佔了三個,亦即歷史語言研究所、近代史研究所和臺灣史研究所。並且,在其他的人文社會所和研究中心中,也不乏有歷史學者服務其中。由第二屆院士選舉算起,中研院只有在 2002年的第二十四屆院士選舉中,才選出過一個哲學家(勞思光)出任院士,而勞氏在 2012 年逝世之後,整個中研院便再無哲學院士蹤跡(1978 年當選院士的陳榮捷和 2018 年當選院士的杜維明,就其學術訓練和研究專長而論,都是學術文化思想史家,不能算是哲學家);文學院士能夠被遷臺後的中研院選出,也是相當晚近的事情,且人數甚少,和龐大的史學院士的陣容相較,簡直不成比例。

上圖:胡適

二、第二屆院士遴選

為了爭取海外學人對國府的認同和支持,恢復中研院選舉院士的功能,以院士的光環吸引海外學人的歸心,是既省錢省力又行之有效的辦法。胡適和當時中研院的代理院長朱家驊想到了「以報到登記人數為實有全體人數」之辦法,並由朱家驊「呈奉總統令准」,(2)終於解開了中研院因院士法定人數不足而無法開會的死結。1956 年 6 月,中研院為辦理院士報到手續,在臺北、香港兩地登報公告,迄 10 月底截止,報到之院士共計 19 人,而此時臺灣和海外的院士總數,因傅斯年和吳敬恆已相繼逝世,(3)也只剩下 19 人,報到率為百分之百。1957 年 4 月 2 日,中央研究院在臺北召開了第二次院士會議,4 月 3日召開了第三屆評議會首次會議;兩會恢復之後,由評議會負責對院士提名人的資格審查,由院士會議負責對院士候選人的投票遴選的機制已再次確立;中研院在癱瘓了八年之後,又重新具備了選舉院士的功能,而胡適也在同年 12月取代了朱家驊,正式成為中研院院長。1958 年 4 月,中央研究院在臺北召開了第三次院士會議,共選出了第二屆新科院士 14 人,其中屬於人文組的有蔣廷黻、姚從吾、勞榦和蔣碩傑 4 人。

(2) 維基百科,自由的百科全書,〈中央研究院〉,https://zh.wikipedia.org/wiki/中央研究院(2017年 1 月 12 日檢索)。

(3) 傅斯年歿於 1950 年 12 月 20 日,吳敬恆歿於 1953 年 10 月 30 日。

蔣碩傑是傑出的經濟學家,其學術成就與史學家錢穆相較,便如同蘋果之於蜜瓜,因缺乏「可比性」難以判斷其優劣高低。而蔣廷黻、姚從吾和勞榦都是史家,和錢穆便富於「可比性」。蔣廷黻原治中國近代史和外交史,但久已棄學從政(編按:駐聯合國代表、駐美大使);姚從吾早年曾留學德國,專業是遼、金、元史,其人治學允稱堅實平易,但在規模、氣象和重要性方面則稍遜;勞榦是史語所培養出來的秦漢史專家,在居延漢簡的研究方面成績尤為突出,其人治學雖富於開拓性,但嚴謹精密程度卻有所不足。若以姚、勞兩人整體之史學成就與錢穆相比,便如東山之望泰山。(4)不僅姚從吾或勞榦,當時流散在臺、港、海外的治中國史的學者專家,也沒有任何一人堪與錢穆比肩。若以居屋為譬,如果其他的史家是臺北的各種樓宇,而錢穆便是高聳入雲的臺北 101 大廈。一貫以「史學獨大」的中研院,其第二屆院士選舉若不要選史家則已,若要選史家便無論如何不能對錢穆的存在視若無睹。既然院士選舉的重要目的端在「團結學界」,(5)而錢穆曾在 1949 年 8 月 14 日與胡適、傅斯年鼎足而三,被毛澤東在〈丟掉幻想、準備鬥爭〉這篇著名檄文中,親筆點名批判;(6)凡被毛澤東公開點名,人在「竹幕」者便會集天下之矢鏑於一身、萬劫難復;但人在「自由世界」者,卻反而會一經品題、聲價百倍;故錢穆在海外的學術地位和影響力,也只有胡適和傅斯年兩人可以分庭抗禮。傅斯年已於 1950 年 12 月 20 日在臺灣省參議會接受參議員郭國基質詢時,「當場情緒激動,昏倒議場,送醫以後,中風去世」,(7)鼎足三分已喪其一,而中研院的第二屆院士選舉,對久已在香港、臺灣和海外學界中「頂起半邊天」的錢穆,竟然不優先予以「團結」,真正豈有此理!

(4) 孟子曰:「孔子登東山而小魯,登太山而小天下。」引自〔宋〕朱熹,《四書章句集注.孟子集注.盡心章句上》(北京:中華書局,1983),頁 356。

(5) 見下文所引〈嚴耕望致胡適函〉(1958 年 12 月 14 日),該函現收藏於臺北中央研究院近代史研究所胡適紀念館(下略為胡適紀念館藏),館藏編號 HS-NK05-138-014。(參見附件 1)

(6) 毛澤東說:「為了侵略的必要,帝國主義給中國造成了數百萬區別於舊式文人或士大夫的新式的大小知識分子。對於這些人,帝國主義及其走狗中國的反動政府只能控制其中的一部分人,到了後來,只能控制其中的極少數人,例如胡適、傅斯年、錢穆之類,其他都不能控制了,……」毛澤東,〈丟掉幻想,準備鬥爭〉,收入中共中央毛澤東選集出版委員會編,《毛澤東選集(一卷本)》(北京:人民出版社,1966),頁 1489。

(7) 陳永發、沈懷玉、潘光哲訪問(下作陳永發等訪問),周維朋記錄(下略),《許倬雲八十回顧:國事、家事、天下事》(香港:中文大學出版社,2011),頁 128-129。

上圖:嚴耕望

三、嚴耕望的諫書

其實,早在中研院的第一屆院士選舉,學界便有「諸子皆出於王官」(編按:胡適於民國六年發表〈諸子不出於王官論〉一文,乃針對《漢書.藝文志》「諸子皆出於王官」而來,此處暗諷當時中研院院士皆出於與胡適考據學風立場相近的學人)之譏評。(8)中研院遷臺之後,由於整個中研院只搬來一個史語所,而史語所又通過傅斯年出任國立臺灣大學校長,以及大批研究員到臺大出任合聘教授,從而壟斷了臺灣學界的話語權,並於 1950-1970 年代,在臺灣人文研究領域建立了相當穩固的學術領導權(不滿者則稱之為「學術霸權」)。而史語所的學術標準便順理成章地,或當仁不讓地,變成了中研院人文院士遴選的唯一準繩。如眾所周知,史語所的精神領袖是胡適,「太祖高皇帝」則是胡適的最得力學生傅斯年。胡適雖以其「少作」《中國哲學史大綱》一書「暴得大名」,時人因稱之為「哲學家」,究其實是一場「美麗的誤會」。誠如余英時所言,「胡適在學術上的興趣本在考證」,「胡適學術的起點和終點都是中國的考證學」。(9)胡適常自誇自己有「歷史癖」和「考據癖」,但他一生最感興趣、最引以為傲和最努力從事的工作,只是關於歷史人物的生平和歷史文物真偽的考證,故他的「歷史癖」其實只不過是「考據癖」。天生的「考據癖」加「狹義的」歷史家的訓練,使他即使在研究中國哲學史或中國思想史的時候,也常常不知不覺地把哲學史或思想史最核心的義理和價值問題,轉換成了外緣性的考據問題,然後再用外緣的考據企圖解決—但其實是掩蓋—核心的義理和價值問題。並且,從其極狹隘的泛科學主義和實證主義的信仰出發,胡適對一切形上學不僅毫無會心,毫無興趣,而且避之還唯恐不及,對涉及義理和價值的各種問題尤其排斥。(10)而在傅斯年領導的史語所,也往往以考據成績的高低,來權衡人文學術研究的優劣。如此一來,凡與考據無關係的人文學術研究,勢必在中研院院士的遴選中,難以獲得公平合理的待遇。這種態勢,要一直到了 1980 年代後期,才逐漸有所改善。

(8) 見下文所引〈嚴耕望致胡適函〉(1958 年 12 月 14日),胡適紀念館藏,館藏編號 HS-NK05-138-014。

(9) 余英時,《中國近代思想史上的胡適》(臺北:聯經出版事業公司,1984),頁 62、72。

(10) 詳參翟志成,〈被弟子超越之後──胡適的馮友蘭情結〉,《中國文哲研究集刊》,期 25(2004年 9 月),頁 253-254。

第二屆中研院院士的遴選,也因之在臺灣學界中,留下了許多的議論,為錢穆鳴不平者所在多有。中研院近史所胡適紀念館現藏有一封嚴耕望在 1958年 12 月 14 日致胡適的信件(館藏編號 HS-NK05-138-014,參見附件 1),正與此事密切相關。現把此信全抄如下:

適之前輩先生道鑒:

紐約一別,行復兩月,時從報端得悉佳況,至為快慰。而日前讀《中央日報》,院士提名將於本月底截止,使後學想起一事,試為

先生陳之。院士選舉本為團結全國學術界而設。乃南京第一次選舉之後,向達氏曾有「諸子皆出於王官」之譏,蓋針對傅先生而發也。彼未入選,故有此譏,本不足重視。而上次談話會時竟有自然科學家某院士,亦有同樣看法,彼身為院士,且非史學界中人,竟亦持此見,則殊堪重視。惟傅先生本以才智絕倫顯,不以德量寬宏稱。而當時主持院務者,又非學術界之真正領袖,雖有此偏亦事理必然,未可苛議。

先生德量素著,近三十年來,全國學術界群趨於旗幟之下久矣。今以全國學術界真正領袖之盛譽,當全國學術界最高領導之職位,群情喁望,自屬異常。然

先生事太煩忙,鑒照容不能周。後學秉知無不言之旨,敢為稟陳一事,則此次選舉,如無特殊困難,必當延攬錢賓四先生是也。錢先生治學方法與吾史語所一派固自異趨,議論亦時見偏激,然其在史學上之成就與在史學界之地位,自屬無可否認者。而道路傳言,賓四先生與

先生之間稍有隔閡。在此種情形下尤須首先延攬,以釋群疑,而顯胸襟,此其時也。蓋上次選舉雖由

先生主持,然提名卻早已辦過,故親自主持提名,此為首次,即先舉群情所疑之錢先生(若遲到下次則意義大冏!),此漢高封功自雍齒始之義也。況度兩位先生之間決不會有甚大之隔閡耶!後學深感此舉措極為重要,蓋

先生及錢先生將皆為中國學術史上有地位之人物,千百年後史家論斷必不能放過此一關鍵,

先生試思,以為然否?後學久欲呈獻此議,惟曾受業於錢先生,故有所顧慮,而遲疑猶豫,未便具陳。然後學敬愛

先生決不在敬愛錢先生之下,而友朋傳言,

先生對後學之獎譽亦不遜於錢先生,故終不敢緘默,而直率陳之,當不見疑為錢先生作說客也,一笑。其實站在錢先生之立場,愈孤立則愈光榮,惟站在 先生之立場與中央研究院之立場,則必須延攬此唯一持異見之學人於一幟之下,始能像〔象〕徵領袖群倫,團結一致耳。至於方法異同,論議相左,固不妨也。 先生試思以為然否?以後學度之 先生德量恢宏,對於此一獻議,必欣然嘉納,至於是否有其他困難,則非後學所知耳。惟無論可行與否,皆請絕勿為他人吐露後學曾有此獻議。蓋一則必有很多人士不能瞭解後學之本意,而有所誤會,再則若錢先生聞之,亦必以後學為多事也。肅此敬請

年安

後學嚴耕望謹上 一九五八、十二、十四

嚴耕望在 1937 年負笈武漢大學歷史系,1941 年大學畢業後到齊魯大學國學研究所從學於錢穆二年,1945 年投書傅斯年自薦,被傅氏聘為史語所助理員。當時傅斯年奉行「拔尖主義」,史語所之青年才俊多由傅氏從北大和清華畢業生中選拔。嚴耕望並非兩校出身,到史語所後屢受排擠屈抑,但他卻泰然處之,把所遭際的各種不公與不平、各種譏諷和側擊,全部轉化為追求學術卓越的正能量。(11)史語所一向以考證的成績作為衡量學問的標竿,嚴耕望的著作,若以他進入史語所後所撰的第一本專書《唐僕尚丞郎表》為例,在考證上不僅比其他史語所同事更為審嚴精密,而且所處理的又都是些中國史學上的重大議題,其規模之壯闊、氣象之恢宏,一洗學界對史語所只能作餖飣瑣碎、短小輕薄的考證之譏評。由於嚴耕望的治學,既能繼承自史語所又超越了史語所,極受素有「考據癖」的胡適的器重和賞識。(12)胡適的一些考證文章,也曾徵引了嚴耕望的研究成果,作為支拄其立論的依據。嚴耕望是一個最能飲水思源的學人,對傅斯年當初的「破格」拔擢,以及胡適近年來的青眼(編按:青睞),自不免心存感激,對自己的授業恩師錢穆長期遭受主流學界的排擠,亦恆耿耿於懷,而對於奉胡適、傅斯年為精神領袖的史語所與錢穆在學術上的嚴重分歧,嚴耕望又素所深知,於是便借「漢高封功自雍齒始」的典故,向胡適提出自己的諫言。

(11) 嚴師耕望於 1986 年中赴臺北治病,曾客舍中研院學人活動中心,筆者當時正濫竽中研院近史所,有幸侍隨杖履之後,聆聽嚴先生細說初入史語所時之天寶遺事。

(12) 關於胡適的「歷史癖」和「考據癖」,參見胡適,〈《水滸傳》考證〉,收入歐陽哲生編(下略),《胡適文集》(北京:北京大學出版社,1998),冊 2,頁 378。

嚴耕望致胡適函中「漢高封功自雍齒始」的典故,事見《史記.留侯世家》:

上已封大功臣二十餘人,其餘日夜爭功不決,未得行封。上在雒陽南宮,從復道望見諸將往往相與坐沙中語。上曰:「此何語?」留侯曰:「陛下不知乎?此謀反耳。」上曰:「天下屬安定,何故反乎?」留侯曰:「陛下起布衣,以此屬取天下,今陛下為天子,而所封皆蕭、曹故人所親愛,而所誅者皆生平所仇怨。今軍吏計功,以天下不足徧封,此屬畏陛下不能盡封,恐又見疑平生過失及誅,故即相聚謀反耳。」上乃憂曰:「為之奈何?」留侯曰:「上平生所憎,群臣所共知,誰最甚者?」上曰:「雍齒與我故,數嘗窘辱我。我欲殺之,為其功多,故不忍。」留侯曰:「今急先封雍齒以示群臣,群臣見雍齒封,則人人自堅矣。」於是上乃置酒,封雍齒為什方侯,而急趣丞相、御史定功行封。群臣罷酒,皆喜曰:「雍齒尚為侯,我屬無患矣。」(13)(編按:漢高祖劉邦封賞功臣為侯,但聽說有人不服而發牢騷,劉邦問計於張良,張良說「陛下最痛恨誰就先賞誰,這樣眾臣就不會擔心自己沒封賞。」劉邦於是封最厭惡的雍齒為侯)

(13) 〔西漢〕司馬遷,《史記.留侯世家》(香港:中華書局,1969),冊 6,頁 2042-2043。

上圖:朱家驊

四、胡適的納諫及錢穆的被提名

嚴耕望為文一貫質樸篤實、辭達而已;但這封致胡適函卻寫得文彩斐然、飛揚宕蕩、委婉而富風致,讀後令人耳目為之一新。他把劉邦之與雍齒以及分封的交涉,用來形容胡適之與錢穆以及中研院選舉院士的糾葛,委實十分到位。雍齒因「功多」理當封侯,這和錢穆憑其「無可否認」之「史學上之成就與在史學界之地位」理當被選為院士,同樣為人所共知。雍齒因得罪過劉邦而未能封侯,這和錢穆的「治學方法」與胡適及「史語所一派固自異趨,議論亦時見偏激」,因而與第一和第二屆院士頭銜絕緣,亦同樣為人所共知。劉邦封雍齒為什方侯而眾將謀反之心自息,胡適若把錢穆選為院士則學界對中研院的「群疑」自止,前者早已為歷史所證實,後者與前者同理,亦不難變成事實。胡適畢竟聰明過人,嚴耕望的話他一聽就懂,一懂便付諸行動。胡適紀念館還藏有一封胡適在 1958 年 12 月 29 日致朱家驊(編按:介於蔡元培、胡適之間的中央研究院代理院長,曾任教育部長、交通部長、考試院長、行政院副院長)的信件(參見附件 2),(14)離嚴耕望函中提及的院士提名截止期限剛好早了二日。現把該信全抄如下:

騮(編按:朱家驊,字騮先)兄:

送上錢穆先生提名表一紙,已有從吾(編按:姚從吾)、彥堂(編按:董作賓)、貞一(編按:勞榦)和我的簽名,尚缺一人。可否請 老兄簽名加入提名人之一?倘蒙 贊同,乞簽名後即交來人帶回,或郵寄給萬紹章兄。頃聞頌平說,卅一夜圓山飯店的聚餐, 老兄與傅秉常兄均擬穿禮服,此消息確否?我的禮服沒有帶回來,當穿馬褂袍子赴會,可以嗎?乞便中 乞知,至感。

匆匆敬祝

雙安,並賀

新年

弟適之

四七、十二、廿九

(14) 〈胡適致朱家驊函〉(1958 年 12 月 29 日),胡適紀念館藏,館藏編號 HS-NK05-014-049。

按照〈中央研究院院士選舉法〉,院士候選人可由五個或五個以上的院士提名,也可由大學或學術機構提名;被提名人所提供的相關資料須經審查無訛,才能被列入「院士候選人初步名單」(編按:第一關);列入「初步名單」者須按照其研究領域,分別經由中研院評議會委任的數理科學組、生命科學組,或人文社會科學組的院士候選人審查委員會(當時稱數理組、生物組、人文組),經由審查以及票決通過(編按:第二關)之後,再報呈中研院評議會核准,才能成為正式的院士候選人(編按:第三關)。(15)胡適提名錢穆,採用的是由「五個或五個以上的院士提名」的方式。胡函中的騮兄即朱家驊(字騮先)、從吾即姚從吾、彥堂即董作賓、貞一即勞榦。其中胡適、董作賓和朱家驊同是 1948 年 4 月中研院在中國大陸選出的第一屆老院士,而姚從吾和勞榦是八個月前才在臺灣選出的第二屆新科院士。胡適既已找到了姚、董、勞三人在錢穆的院士提名表格上簽了名,再加上自己也只有四人,尚欠一人才能跨過提名的最低門檻,於是只有修函向數理組院士朱家驊求援。

(15) 參見中央研究院,〈中央研究院院士選舉辦法〉第四至第八條之規定。中央研究院網站,http://academicians.sinica.edu.tw/view(2017 年 1 月 14 日檢索)。唯該選舉辦法自 1947 年 10 月 15 日第二屆評議會第四次會議通過之後,由 1957 年至 2014 年一共修訂過 14 次,故多屆院士選舉的具體規定,會與前屆不盡相同,讀者敬請留意。

或問,朱家驊既非人文組的院士,為什麽有資格成為錢穆的院士提名人?胡適又為什麽要在錢穆的提名案中牽扯上朱家驊?因為,據〈中央研究院院士選舉辦法〉第五條規定,提名人中「至少應有三人與所提名者為同一組別」。(16)故朱家驊出任錢案提名人,完全符合選舉法。又因為,胡適在接到嚴耕望 12月 14 日的諫書時,才開始有提名錢穆的打算,時距 12 月 31 日的院士提名截止期,便只剩下半個月;而當時的信件往返,遠不如今日電郵便捷,胡適若要向海外的文科院士求助,在時間上是絕對來不及了。更兼留在臺灣的文科院士,因王寵惠(編按:曾任司法院長)於 1958 年 3 月 15 日病歿,蔣廷黻正出任中華民國駐聯合國代表人在紐約,而尚未曾在錢穆提名案上簽名的,便只剩下李濟和王世杰二人。當時王世杰已擔任了陳槃、毛子水、陳康三案的協同提名人,若要他再在錢穆案上簽名,未免負擔太重,且斧鑿的痕跡亦過分明顯。李濟(編按:中國現代考古學之父)當時擔任中研院「天下第一大所」史語所的所長,其人強項而霸氣;對於胡適本人,李濟還算留有三分薄面,但對胡適的前任代理院長朱家驊和後任的院長王世杰,李濟便經常不賣賬;而朱、王的政令若得不到李濟的點頭,便處處窒礙難行。(17)胡適當然也在爭取李濟在錢穆案上簽名支持,但遲至提名截止期的前二天,仍未得到李濟的允諾,於是只好向朱家驊求援。

(16) 引自中央研究院,〈中央研究院院士選舉辦法〉第五條。

(17) 許倬雲早年任職史語所時,一身兼有李濟的親近學生和得力助手的雙重身分,對李濟的為人處事所知甚詳。他在回憶李濟時曾透露:「濟老在院裏是關鍵人物,要是不點頭,王雪艇(編按:王世杰)院長不敢做事。」陳永發等訪問,《許倬雲八十回顧:國事、家事、天下事》,頁 477。

胡適邀請朱家驊為錢穆案的提名人,究其實還有另一好處。朱家驊自蔡元培 1940 年 3 月 5 日在香港病逝之後,一共擔任了中研院約 18 年的代理院長,直到 1957 年 12 月把擔子交給胡適後才卸任。朱家驊在中研院豐沛的人脈,連同第一屆數理組院士的身分,使得他在開拓數理組和生物組的院士票源方面,其影響力遠遠超過胡適之外的其他文科院士。

上圖:李濟

五、評議會的審查

一俟朱家驊簽名之後,錢穆的院士提名表格及相關資料經由中研院評議會的核實,錢穆便被正式列入了「院士候選人初步名單」。1959 年 2 月 23 日,中研院人文組院士候選人審查委員會召開會議,對人文組包括錢穆在內的 15 個被列入「初步名單」者,進行實質審查及投票表决,以決定送呈評議會的人文組的院士候選人名單及其先後順序。據〈中央研究院四十七/四十八年度院士候選人初步名單〉(附件 3),這 15 人及其科別分別是:

楊聯陞(史學)、陳槃(史學)、毛子水(史學)、錢穆(史學)、陳康(哲學)、陳大齊(哲學)、董同龢(語言學)、芮逸夫(人類學)、凌純聲(民族)、劉大中(經濟)、趙蘭坪(經濟)、薩孟武(政治)、黃文袞(管理)、王洸(管理)、蔣復聰(圖書館學)。(18)

(18) 〈中央研究院四十七∕四十八年度院士候選人初步名單〉(極機密〔四八〕台功字第二一九二號),胡適紀念館藏,館藏編號(HS-NK05-222-010)。

當天出席審查會的人文組委員為趙元任(編按:人稱漢語言學之父)、李濟、胡適、姚從吾、王世杰、董作賓和勞榦共七人,其中王世杰任主席,勞榦負責記錄。經濟史家全漢昇雖被胡適內定為中研院的總幹事,但當時還未曾當選院士,故只能列席,沒有參與投票。

根據當天的會議記錄,會議一開始,先「由各科之審查人將各候選人之成績加以簡單評述」。值得留意的是,原稿的「審查人」原作「提名人」,「審查」二字是把「提名」塗掉後在旁邊加上去的(附件 4)。(19)這也說明了當時中研院由於院士的人丁單薄,只好球員裁判一身兼,已顧不得利害相衝角色混淆。

(19) 〈人文組院士候選人審查委員會〉(1959 年 2 月 23 日),胡適紀念館藏,館藏編號HS-NK05-222-012。

胡適本是把《史記》中「漢高封功自雍齒始」的故事,搬到中研院演出的總導演,他應該擔任錢穆案的主要提名人,而姚從吾、董作賓、勞榦和朱家驊四人出任協同提名人,才合符人情道理。但據胡適紀念館所藏的〈上屆人文組候選名單〉(附件 5),錢穆的主要提名人卻換成了董作賓(編按:知名考古文字學者,曾任國立臺灣大學、臺灣省立師範學院教授、中央研究院歷史語言研究所所長,1963年過世),胡適變成了和董作賓、李濟、勞榦和朱家驊一樣的協同提名人,先前曾在錢穆提名表上簽了名的姚從吾也不見了。(20)究其原因,似應是當時中研院的院士人丁單薄,胡適既已分別擔任了芮逸夫案的主要提名人,以及楊聯陞案、毛子水案和董同龢案的協同提名人,而姚從吾也擔任了陳槃案、陳康案和毛子水案的主要提名人,(21)故有必要把人力資源再作調整,讓各提名人的負擔更為平均,以免再貽人以「諸子皆出於王官」之譏評。此一變化,似乎對錢穆案的通過審查更為有利。首先,在錢穆案的所有提名人當中,對錢穆成見最深而又最難溝通的便是李濟,(22)他終於在提名截止期的最後一刻,被胡適所說服並答允擔任錢穆案的協同提名人,於情於理都不可能對自己的提案再加反對。其次,姚從吾仍是審查委員會的委員,他騰出來的空間,補入了李濟,使得人文組 7 個有投票權的審查人當中,就有 5 人曾在錢穆的提名表上簽名表示支持。並且,剩下 2 個未曾在錢案提名表上簽名的趙元任和王世杰,前者是胡適極親信的朋友,後者是胡適的多年舊交。看來錢穆要通過人文組的審查,應該穩操勝券,易如反掌。

(20) 〈上屆人文組候選名單〉(1961 年 6 月),胡適紀念館藏,館藏編號 HS-NK05-223-008。

(21) 〈上屆人文組候選名單〉(1961 年 6 月),胡適紀念館藏,館藏編號 HS-NK05-223-008。

(22) 陳永發等訪問,《許倬雲八十回顧:國事、家事、天下事》,頁 481-482。

董作賓既取代胡適成為錢穆案的主要提名人,依照中研院的慣例,便由他在會議上對錢穆的「成績加以簡單評述」。由於負責記錄的勞榦惜墨如金,對當天會議中所有人的「成績評述」統統不留一字,(23)而與會者又都墓木已拱,董作賓到底說了些什麽?其餘 4 個協同提名人尤其是胡適又說了些什麽?那就只有天曉得了!

(23) 〈人文組院士候選人審查委員會〉(1959年 2月 23日),胡適紀念館藏,館藏編號 HS-NK05-222-012。

上圖:董作賓

六、集體「跑票」

「成績評述」結束,會議便進入第二階段,由人文組七個審查委員針對包括錢穆在內的 15 個被列入「初步名單」的被提名人,投下自己「神聖的」一票。投票的結果,讓胡適、李濟、董作賓、勞榦、姚從吾這五個曾在錢案簽名者瞋目結舌,尷尬非常。據當時的會議的得票紀錄,囊括全部七張票者有楊聯陞、陳康、董同龢、凌純聲 4 人,六票者有陳槃、毛子水、劉大中 3 人,五票者有芮逸夫 1 人,三票者有陳大齊 1 人,一票者有錢穆和黄文袞 2 人。而趙蘭坪、薩孟武、王洸和蔣復聰由於一票未得,並無留下紀錄。(24)如果凡在錢穆提名表上簽過名的審查委員都為自己的簽名負責的話,錢穆在全部七票中至少應取得五票;而錢穆僅得一票的事實,就如同一面鏡子,讓絕大部分簽名者照見了自己的陽奉陰違和口不對心。由於祕密投票的緣故,我們在前後六個曾在錢穆提名表上簽了名的當事人之中,能百分之百確定沒有「跑票」的只有一個朱家驊。因為,朱家驊是數理組的院士,並沒有出任人文組審查委員會的委員,所以沒有在審查會議中投票。那麽,錢穆唯一的那張贊成票到底是誰投的呢?筆者認為唯一可能的應該是胡適。試想:如果胡適不贊成錢穆當院士,他又何必大費周章拜託友人在錢穆提名表上簽名?並且,胡適從來都以中國的君子和西方的 gentleman 自我期許,而求諸於他一貫的為人處事,也證明了他不愧是個光明磊落的真君子和 gentleman;陽奉陰違、兩面三刀、出爾反爾的宵小行逕(編按:難以想像這樣重的字眼出現在正式論文內),不可能是胡適的所作所為(編按:此說僅係推測,欠缺確切之證據)。至於其他的提名人,既礙於胡適的情面不好意思不在錢穆的提名表上簽名,但內心深處又都不認為錢穆有當院士的資格,而在祕密投票中,胡適又無法確知誰到底投的是什麽票,於是在投錢穆案時便不約而同地集體「跑票」。

(24) 〈人文組院士候選人審查委員會〉(1959年 2月 23日),胡適紀念館藏,館藏編號 HS-NK05-222-012。

投票之後,會議便進入第三階段,由 7 個審查委員決定人文組向評議會報呈院士候選人的正式名單,並確定名單上的優先順序。眾委員同意,只有獲得五票或五票以上的被提名人才有資格被納入名單。經過討論,得七票者在名單上的優先順序是:楊聯陞、陳康、董同龢、凌純聲,得六票者在名單上的優先順序是:劉大中、陳槃、毛子水。依照常識,得六票的劉大中應排在得七票的凌純聲之後,人文組正式名單的優先順序本該是:楊聯陞、陳康(編按:哲學學者)、董同龢(編按:音韻學學者)、凌純聲、劉大中、陳槃、毛子水、芮逸夫。但主持會議的王世杰此時提出異議,認為得六票的劉大中應排列在得七票的董同龢之前,眾委員同意王世杰的建議,人文組最後確定的名單是:

一 楊聯陞

二 陳康

三 劉大中

四 董同龢

五 凌純聲

六 陳槃

七 毛子水

八 芮逸夫(25)

(25) 〈人文組院士候選人審查委員會〉(1959年 2月 23日),胡適紀念館藏,館藏編號 HS-NK05-222-012。

經評議會核准,楊聯陞等 8 人成為第三屆院士的正式候選人。同年 4 月,在第三屆院士會議的票選中,共選出院士 9 人,而楊聯陞(編按:余英時在美國哈佛大學的老師)、凌純聲、劉大中 3人在人文組候選人中脫穎而出,獲選為中央研究院的院士。錢穆由於在人文組院士候選人審查委員會中只獲得一票支持,連成為正式候選人資格都沒有,當然更與院士的桂冠無緣。

上圖:勞榦

七、第四、五、六屆院士遴選的結果和何炳棣的介入

自從在中研院第三屆院士的遴選中提名錢穆慘遭敗績之後,胡適深知眾意難違,似乎已打消了「必需延攬」錢穆的念頭。他在 1962 年 2 月的第四屆院士遴選中,便再也沒有提名錢穆。榮登第四屆院士金榜的共有 7 人,其中何廉和陳槃二人屬於人文組的院士;而胡適也在 1962 年 2 月 24 日的院士歡迎酒會上因心臟病突發瘁死,這只是官方的說法。筆者在中研院近史所服務時,曾訪問過胡適的司機,據說是因歡迎酒會之故,中研院會場之地板剛打磨了一層新蠟,胡適脚穿皮底鞋不慎滑倒,頭部不幸正撞著講臺,從而引爆了胡適本來就患有的十分嚴重的心臟病,經送院搶救無效身亡。

胡適仙逝還不到一年,朱家驊也在 1963 年 1 月 3 日棄世。至於李濟、姚從吾、董作賓和勞榦這四個曾參與提名錢穆的院士,就連胡適在世時也照樣「跑票」,又怎肯再提名錢穆?榮登一九六四年九月第五屆院士金榜的共有 6 人,人文組的新科院士只有周法高一人,錢穆還是榜上無名;榮登 1966 年 7 月第六屆院士金榜的共有 8 人,人文組的新科院士有何炳棣、邢慕寰、高去尋 3人,錢穆依舊榜上無名。

何炳棣負笈清華歷史系時,錢穆也在該系兼課,並講授過「中國近三百年學術史」,但何炳棣在其回憶錄中,並沒有說自己曾修過錢穆的課,(26)目前也沒有資料可以證明錢穆曾教過何炳棣。何炳棣雖眼高於天,目無餘子,但卻對錢穆的學術成就十分仰慕和欽佩,對中研院院士的名單中竟然沒有錢穆,更深感不公與不平。筆者於 2008 年 6 月 26 日在中研院人文社會科學研究中心訪問了何炳棣,據何所言,他在當選院士之後,便著手整理錢穆的資料,聯絡其他的院士,準備再次提名錢穆,並為此事向當時中研院院長王世杰據理力爭。當王世杰嘲笑錢穆的西方知識「簡直是笑話」時,何炳棣力言錢穆在中國史學方面自有不可及之長處,王世杰不應只斤斤於錢穆的短處而抹煞其長處。並且,所謂「短處」云者,泰半緣於錢穆的學術立場和觀點,與胡適、傅斯年的史語所頗不相同,這只是學派的不同。中研院對於不同的學派,不僅不應排斥,而應兼容並包,才能彰顯其作為國家最高學術機構的光明正大。何炳棣深信自己的一席話,終於說服了王世杰。(27)他在《讀史閱世六十年》中,不無得意地寫道:「一九六六年七月中央研究院舉行第六屆院士選舉,我以高票當選。一年之內我成功地化解了錢穆先生和中研院(其實是傅斯年)間的『不睦』,促成錢先生順利當選為第七屆院士。」(28)

(26) 何炳棣,《讀史閱世六十年》(臺北:允晨文化實業股份有限公司,2004),頁 70。

(27) 據筆者訪問何炳棣之錄音整理(2008 年 6 月 26 日於臺北中研院人文社會科學研究中心)。

(28) 何炳棣,《讀史閱世六十年》,頁 378。

上圖:何炳棣

八、錢穆當選第七屆院士的原因

1968 年 7 月第七屆中研院院士選舉,成功當選者共有 9 人,其中錢穆、郭廷以和顧應昌三人屬於人文組院士。錢氏的「順利當選」是否真如何炳棣所謂,緣於他對王世杰的說服成功呢?答案是否定的。與胡適相較,王世杰是個較為弱勢的中研院院長。如果說,蔣中正對胡適反傳統文化的言行雖心懷不滿,但胡適一身負天下之重望,蔣再多的怨懟也只有啞忍,而在表面上不得不維持著對胡的一貫禮遇和敬重;而王世杰在蔣中正心目中的份量不如胡適甚遠,蔣對待王的態度當然會與對待胡適大不相同。讀過〈蔣中正日記〉的人,無論喜歡或不喜歡,都不能不承認蔣確實是個誠摯地認同和信仰中國傳統文化的人。他和以維護和發揚中國傳統文化為己任的錢穆,可以說是真正地氣味相投,惺惺相惜。蔣中正待錢穆以國士之禮,而錢穆在《師友雜憶》中,也多次提及蔣對他的優遇和敬重。賜宴懇談之外,最讓錢穆感戴的有二件事。其一是蔣中正每月從總統府的日常辦公費中節省出 3,000 港圓,讓錢穆在香港所創辦的新亞書院,在最艱難的「桂林街時代」得以存活下來。其二是錢穆因不滿中文大學高層歧視中文,毅然從新亞書院院長職位引退,蔣中正力邀錢穆返臺北,並特別在陽明山外雙溪築一樓房,讓錢穆安居。(29)對於錢穆長期被排除在院士陣營之外,蔣中正早就認為有欠公道,他在胡適擔任中研院院長時不便干涉,但胡適死後情勢已丕變,而中研院又直接隸屬於總統府,於是便向弱勢院長王世杰施壓。據極為熟悉中研院內情的許倬雲透露:

(29) 錢穆,《八十憶雙親.師友雜憶合刊》(臺北:東大圖書公司,1983),頁 254-255、314、317-318。

錢穆很晚才選上院士,也不是東南〔中央大學〕被排擠的問題,是意識型態的問題。沒人反對錢先生的民族主義,主要是反對他喜歡拿西洋跟中國做比較,他一比較,李濟老他們就覺得欠妥,認為錢先生知識層面不夠。後來老總統介入了,他要王雪公(編按:王世杰)非把錢先生選出來不可。(30)

王世杰字雪艇,亦即上引許倬雲文的王雪公,他認為錢穆的西方知識「簡直是笑話」,故在 1959 年 2 月 23 日人文組院士候選人審查會議中,同樣沒有把贊成票投給錢穆。這次在蔣中正的直接壓力之下,他勢必無法抗拒,但一時之間在面子上又拉不下來,此時何炳棣的替錢穆說項,恰好給了他一個下臺的階梯。

那麽,何炳棣是否已「成功地化解了錢穆先生和中研院間的不睦」呢?不幸答案也是否定的。錢穆早已在臺灣、香港和海外的中國史家中鶴立雞群,竟然要在遲了二十年,還要被自己的學生輩投票,甚至還要在政治勢力的介入之後,才被選舉為第七屆中研院院士,此一遭遇,對素來極自尊自重兼自負的錢穆而言,簡直是奇恥大辱!每逢院士選舉過後,按照慣例總統會親臨中研院的酒會,當面向新科院士賀喜。為了顧全蔣中正的面子,錢穆勉為其難地出席了自己當選的那一次酒會。此後在長達二十二年的旅臺生涯中,身為中研院院士的錢穆,一直到死都再也不曾踏入過中研院的大門半步。(31)此一事實,也正好解答了錢穆為何會在《師友雜憶》中,對自己榮獲香港大學和耶魯大學的榮譽博士,娓娓道來,文辭並茂,(32)但對自己當選中研院院士之事,竟然隻字不提。

( 30) 陳永發等訪問,《許倬雲八十回顧:國事、家事、天下事》,頁 481。

(31) 陳永發等訪問,《許倬雲八十回顧:國事、家事、天下事》,頁 481。但據博聞強記的史語所研究員何漢威教授的說法,錢穆生前曾不止一次出席過中研院院士會議的開幕典禮。許、何兩人的說法孰是孰非待考。

(32) 錢穆,《八十憶雙親.師友雜憶合刊》,頁 259、296。

不過,胸懷不滿和深感屈辱者,還有史語所的一些院士和資深研究員,尤其是史語所所長李濟。李濟對錢穆學問的鄙視,其來有自。據徐復觀的近距離觀察:「我和胡〔適〕先生及李〔濟〕先生都當面『抬槓』過幾次,他兩位先生對學問的態度,我相當清楚,而李先生尤為狹隘巋高。凡是有價值性的東西,凡是有思想性的東西,在他們看來,都不能成為學問的對象。李先生甚至認為書本上寫的歷史皆不可信,要用地下材料來代替書本上所寫的歷史。」(33)錢穆既不懂甲骨文,不能利用「地下材料」,(34)其治學所憑藉的材料,皆來自李濟認為「不可信」之書本,所講論者又大都「不能成為學問的對象」,試問如何能有當院士的資格!職是之故,即使錢穆已當選為院士,李濟也一樣恥與其同列;當李濟知道受邀者也有錢穆時,便甚至連蔣中正在總統府招待院士的茶會,也會托辭不去,(35)以表示自己的不滿。

( 33) 徐復觀,〈多為國家學術前途著想〉,《徐復觀雜文—記所思》(臺北:時報文化出版事業有限公司,1980),頁 82。

(34) 早在北大講授上古史之時,錢穆就因此而嘗被質疑,據錢回憶:「又有人來書,云,君不通龜甲文,奈何靦顏講上古史。余以此書告講堂諸生,謂余不通龜甲文,……但諸君當知,龜甲文外尚有上古史可講。」錢穆,《八十憶雙親.師友雜憶合刊》,頁 142。

(35) 許倬雲說,「以前院士人數少,總統府招待院士茶會時,有時候會夾帶一些研究人員,一起接受總統招待。有一次老總統招待茶會,賓四先生出席,李濟老藉故沒去,就由我代替他參加。」陳永發等訪問,《許倬雲八十回顧:國事、家事、天下事》,頁 481-482。

上圖:王世杰

九、嚴、胡、錢三人皆輸的結局

胡適把「漢高封功自雍齒始」的歷史劇本照搬到中研院上演,一心以為會以雙贏的喜劇收場,但由於大多數表演者不按照既定的劇本演出,遂變成了嚴耕望、胡適和錢穆三人皆輸的悲劇。對胡適的「敬愛」「決不在敬愛錢先生之下」的嚴耕望輸了。他緩和錢穆與胡適及中研院的矛盾的良苦用心完全落空。筆者手頭上藏有一封張君勱(編按:中國民主社會黨領袖,中華民國憲法之父) 1960 年 7 月 31 日致唐君毅(編按:知名哲學哲學,新儒家代表人物)的未刊信件影本,(36)其中談及錢穆對此事的反應:

前晚賓四(編按:錢穆,字賓四)與其夫人在寓,談四、五小時,乃知適之(編按:胡適,字適之)在臺,曾有吾輩簽名四人(編按:牟宗三、徐復觀、張君勱、唐君毅),加上賓四,共五人,為「不配談中國文化之人」。適之之言,可謂荒唐,勱(編按:張君勱)在海外,今日方得知聞。……並聞賓四去年在中央研究院有被選為院士之望,竟為胡適之反對而止。院士之銜,不足為榮,然偌大研究院中並經學、哲學而無之,此何能成為中國文化中心乎?可笑可笑!

(36) 〈張君勱致唐君毅函(影本)〉(1960 年 7 月 31 日),筆者收藏,未刊。

前引嚴耕望致胡適函中,有「惟無論可行與否,皆請絕勿為他人吐露後學曾有此獻議。蓋一則必有很多人士不能瞭解後學之本意而有所誤會,再則若錢先生聞之,亦必以後學為多事也」之語,胡適是個守信的君子,有生之年亦從未提及此事。職是之故,錢穆不知自己「有被選為院士之望」,乃緣於胡適邀集友人為其提名,反而因「院士之望」的最終落空,誤判作「竟為胡適之反對而止」。尤有進者,1958 年 1 月,香港《民主評論》刊載了牟宗三、徐復觀、張君勱和唐君毅共同簽署〈為中國文化敬告世界人士宣言〉;該宣言反覆強調了中國文化不僅有萬古常新的普世價值,而且還有非常重大的現實意義。(37)儘管宣言中的主要論點,大多與錢穆不謀而合,儘管錢氏對中國文化所秉持的「溫情與敬意」,與「簽名四人」伯仲難分,而他在當時的學術地位和聲望,又要比四人略高一籌,但當徐復觀邀請他一同在「宣言」上簽名時,錢穆以「恐更引起門戶壁壘」為理由,婉拒了徐復觀的請求。(38)豈料胡適一竹竿打翻一船人,把沒有簽名的錢穆,和已簽名的牟、徐、張、唐四人並列,同樣醜詆為「不配談中國文化之人」。眾所周知,錢穆幾乎所有的著作,都離不開「談中國文化」,胡適的「不配談」的判辭,全等於把錢穆的學術成就,說得不值一文。此之謂舊恨未完,又添新賬。所有這些,都只會加深了錢穆對胡適及中研院的怨懟和厭惡。從上文所提及的錢穆在回憶錄中,絕口不談自己當選中研院院士,反而對香港大學和耶魯大學的榮譽博士學位娓娓道來,以及史語所所長李濟因羞與錢穆同列,「藉故沒去」蔣中正在總統府招待院士的茶會,都證明了錢穆與中研院的嫌隙和心結終身未解。

(37) 〈文化宣言〉本由唐君毅為總主筆,但唐君毅特意把自己的名字排在牟、徐、張之後,表現出儒者特有的謙抑。牟宗三、徐復觀、張君勱、唐君毅,〈為中國文化敬告世界人士宣言—我們對中國學術研究及中國文化與世界文化前途之共同認識〉,《民主評論》,卷 9 期 1(1958年 1 月),頁 2-21。

(38) 1957 年 8 月 1 日錢穆致徐復觀函云:「君毅約於八月底返港。君勱先生意欲對中國文化態度發一宣言,私意此事似無甚意義。學術研究,貴在沉潛縝密,又貴相互間各有專精。數十年來學風頹敗已極,今日極而思反,正貴主持風氣者導一正路。此決不在文字口說上向一般群眾蘇聳視聽而興波瀾,又恐更引起門戶壁壘耳。」引自廣州中山大學黎漢基教授所整理之《錢穆致徐復觀佚書一百零四封》(打字稿,未刊),no.99。

不過,胡適也輸了。李濟、姚從吾、董作賓、勞榦這四個簽名人在審查會議中不約而同地集體「跑票」,徹底破壞了胡適為中研院的長遠利益和聲譽所作出的策略性的讓步和調整。由「延攬錢賓四」的初衷,演變成了羞辱錢賓四的結局,欲「釋群疑」而群益疑,欲「顯胸襟」而胸襟更小,反而更坐實了自己因學術上的「稍有隔閡」而刻意排擠打壓錢穆的「道路傳言」,徒然使自己成為「千百年後史家論斷必不能放過」的「關鍵」。所有這些,都是胡適在提名錢穆之時始料未及的。

最後,就連錢穆也輸了。如果胡適從來沒有提名過錢穆競逐中研院的第三屆院士,又或者錢穆像韓信那樣,「羞與絳、灌同列」,根本就不接受院士的提名,繼續以其鶴立雞群之孤高,傲視新近從臺灣選出來的中研院文科院士,他便誠如嚴耕望所言,「愈孤立則愈光榮」。因為,他在「史學上之成就與在史學界之地位」,都遠遠超越了所有在臺灣和在海外的中研院史學院士。「院士之銜,不足為榮」,錢穆一點都不需要中研院院士的桂冠,反而是中研院的院士陣容和旗幟,「必需延攬」了錢穆始能彰顯其大中至正。但不幸的是錢穆接受了院士的提名,使得太阿倒持,強弱逆勢。更不幸的是授人以柄的結果,這回竟然輪到了周勃和灌嬰羞與韓信同列;李濟、董作賓、姚從吾和勞榦的集體「跑票」,使得錢穆連成為院士正式候選人的資格都被剝奪。幸而錢穆在有生之年並沒有看過當時的會議紀錄,並不知道他的「北大同事老友姚從吾」,(39)也照樣「跑票」(編按:此說立基於胡適未跑票之前提,僅係推測,欠缺確切之證據);不知道在人文組院士候選人審查委員會的投票中,當年曾從清華到北大旁聽過自己的「中國通史」、份屬學生輩的楊聯陞,(40)獲得的是七張全票;而「常在適之家陪適之夫人出街購物,或留家打麻雀」、在人品和學問上素為自己所鄙薄的毛子水(編按:台大中文系教授,1988年過世),(41)得票也有六張之多,而自己所得的竟然只有一票,否則真是情何以堪!

(39) 錢穆在其回憶錄有云:「抗戰勝利後,余又回蘇州,……時河南大學播遷來蘇州,校長乃北大同事老友姚從吾,邀余兼課。」氏著,《八十憶雙親.師友雜憶合刊》,頁 90。

(40) 錢穆,《八十憶雙親.師友雜憶合刊》,頁 151。

(41) 錢穆,《八十憶雙親.師友雜憶合刊》,頁 201。

上圖:錢穆

代結語:胡適心目中的錢穆

胡適提名錢穆的失敗,雖然在面子上不免有些難堪,但在私衷中應該不會十分難過。從辯證的觀點,任何事情都會有「正」與「反」的二個方面;當天出席審查會的人文組委員趙元任、李濟、姚從吾、王世杰、董作賓和勞榦都是胡適的親密友人或門生,他們在審查錢穆這個文化保守主義巨擘的院士提名資格時,竟然不約而同地集體「跑票」,此一事例,豈不更有力地證明了胡適所倡導的反傳統主義運動,在當時的主流學界,是何等的成功和何等的深入人心!如果再想深一層,胡適之所以提名錢穆,除了文化「統戰」和維護中研院聲譽的策略性考量之外,在他的內心中會真的認為錢穆的學術成就,也夠資格成為中研院的院士嗎?答案恐怕仍然是「否」字居多。

胡適是「五四」激烈反傳統主義運動的領軍人物。儘管在胡適的內心深處,仍然認同中國傳統文化的某些價值,儘管在他的某些文章尤其是英文著作中,也留下了一些稱許中國文化的言論,(42)而他在待人接物和處事做人等方面,又要比熊十力、牟宗三等當代新儒學大師,還更像一個傳統的儒者;但胡適堅信,當前中國知識分子的「終極關懷」是「救亡圖存」,而「救亡圖存」的必要和充分條件,端賴於最充分和最大量地把西洋文化移植進來,(43)而中國傳統文化,業已成為西洋文化移入的最大障礙。(44)職是之故,中國知識分子的首要任務和最主要工作,便是以最激烈以及最嚴苛的態度,最深入地批判和揭發傳統文化各種「反科學」和「反民主」的弊端。(45)現階段對傳統文化的正面肯定和贊揚,不僅不合時宜,而且適足以挑激起國人古往今來非常強項的自負和保守心態,認為西洋文化不值得去學,或者認為中西文化各有所長,因而不能或不願降心俯首,切切實實地去學。(46)

(42) 但基於「內外有別」的原則,胡適把自己對中國文化的某些價值的承認或讚許,大都限制在英語世界之內,免得對中文讀者和自己倡導的反傳統主義運動帶來「不良」的影響。李貴生、周質平和歐揚哲生等研究胡適的學者,亦早已注意到胡適在中文和英文著作中這些歧異和自相矛盾。李貴生指出:胡適「不願意在美國聽眾面前指責東方文明,與他樂意用英文發揚中國文化,原是一體兩面的事。」可謂知言。參見李貴生,〈論胡適中國文藝復興論述的來源及其作用〉,《漢學研究》,卷 31 期 1(2013 年 3 月),頁 245-246;歐陽哲生,〈中國的文藝復興—胡適以中國文化為題材的英文作品解析〉,《近代史研究》,2009 年第 4 期,頁 30-31;周質平,〈胡適英文筆下的中國文化(上)、(下)〉,《中華讀書報》,2012 年 6 月 20 日、7 月 4日,均見第 17 版。

(43) 詳參胡適,〈再論信心與反省〉、〈充分世界化與全盤西化〉,《胡適文存》(臺北:遠東圖書公司,1953),冊 4,頁 465-472、541-544。

(44) 胡適說:「中國今日最可令人焦慮的,是政治的形態,社會的組織,和思想的內容與形式,處處都保持中國舊有種種罪孽的特徵,太多了,太深了,所以無論什麼良法美意,到了中國都成了踰淮之橘,失去了原有的良法美意。」胡適,〈試評所謂「中國本位的文化建設」〉,《胡

適文存》,冊 4,頁 539。

(45) 此一工作,就是要對中國歷史文化進行文化和學術的雙重批判,按照胡適的說法,就是要「捉妖」和「打鬼」,要把那些躲藏在傳統典籍尤其是儒家經典這些「爛紙堆」中的妖魄鬼魂,一個一個地收拾乾淨。他說:「我披肝瀝膽地奉告人們:只為了我十分相信『爛紙堆』裡有無數無數的老鬼,能吃人,能迷人,害人的厲害勝過柏斯德(Pasteur)發現的種種病菌。只為了我自己自信,雖然不能殺菌,卻頗能『捉妖』、『打鬼』。」胡適,〈整理國故與「打鬼」──給浩徐先生信〉,收入《胡適文集》,冊 4,頁 117。

(46) 這就是胡適為什麽要把駢文、律詩、八股、小腳,太監和貞節牌坊等作為中國文化的特質加以攻訐,並不斷提醒和告誡國人,中國文化乃至整個東方文化是「懶惰不長進的」、令人「不能不低頭愧汗」,以及「百事不如人」,因而沒有什麼值得自傲的理由和資本。胡適進一步指出,他之所以「被逼」作出中國「固有文化實在太不豐富」的結論,除了恪守史家「實事求是」的史德之外,還要讓國人明暸:「自認貧乏,方纔肯死心塌地的學;自認罪孽深重,方纔肯下決心去消除罪愆。」詳參胡適,〈整理國故與「打鬼」──給浩徐先生信〉,收入《胡適文集》,冊 4,頁 116;以及胡適,〈信心與反省〉、〈再論信心與反省〉、〈三論信心與反省〉,《胡適文存》,冊 4,頁 462-464、465、477。

更為重要和更為根本的原因,還在於胡適是一個「文化惰性論」的信奉者;他堅信任何民族文化一旦形成,便自有其相當穩固的延續性,極難被外來文化改變或轉化,更遑論被連根拔除或被消滅。(47)正因為凡民族文化都有著極頑固的「惰性」,而中國文化的傳承之久、影響之廣、入人之深,其「惰性」又要遠比其他民族文化更為沉重,(48)國人多有「治沉痾當用猛藥」的想法,胡適也不例外;目前只怕藥下得不夠猛,中國文化的「惰性」克服得不夠快,(49)西方文化吸收得不夠多,根本不必「焦慮」中國文化或「中國本位」的「隕滅」。(50)胡適在批判和清算中國文化時,曾說過許多過火、過激或過分的話,這是他和陳獨秀等激烈反傳統戰友的相同之處;但由於深受「文化惰性論」的影響,又使得胡適不敢相信中國文化會被徹底清除、不敢相信「全盤西化」有可能在中國實現,這是他和陳獨秀等人的不同之點。儘管胡適曾在口頭上「極贊成」過錢玄同為根除中國文化必先廢漢字的論說,(51)公開支持過陳序經「全盤西化」的規畫,(52)但究其實這只是一種制式的表態反應,一種為鼓吹和推行新文化革命的口號或策略運用;(53)在他的心目中,無論遭受了多麽暴烈的攻訐、多麽凶猛的批判、多麽徹底的清算,中國文化都會繼續存在,而未來的新文化或世界文化,必將是中西文化的有機融會和結合。(54)

(47) 胡適強調,「一切文化」都有其「公有的惰牲」,而任何一種民族文化都「自然有他的絕大的保守性」;任何二種不同的文化,若通過長期的和全面的「接觸」及「比較觀摩」,依據「優勝劣敗」的社會達爾文主義的公理,優質文化自然會部分地「摧陷」及「替代」劣質文化,從而促成了劣質文化的革新或「激烈變動」。只不過,胡適同時強調:無論變動如何激烈,「終有一個大限度」,這限度就是「終不能根本掃除」劣質文化的「根本保守性」。尤有甚者,民族文化更是「無數無數的人民」「在某種固有環境與歷史之下所造成的生活習慣」,故其根本保守性,實為各種文化之最,要「根本掃滅」是不可能的,當然更沒有被「毀滅的危險」。胡適,〈試評所謂「中國本位的文化建設」〉,《胡適文存》,冊 4,頁 537-538。

(48) 胡適一再驚呼「中國的舊文化的惰性實在大的可怕」,並斷言從戊戌維新、辛亥革命、五四運動,以及國民黨在 1926-1927 年間的北伐,充其量只能予整個民族感受到「些微震盪」,「都不曾動搖那個攀不倒的中國本位」文化。而中國目前無論是政治形態、社會組織,乃至思想內容與形式,仍「處處都保持中國舊有種種罪孽的特徵」。胡適,〈試評所謂「中國本位的文化建設」〉,《胡適文存》,冊 4,頁 539。

(49) 胡適一再強調,國人在這種「使我們抬不起頭來的文物制度」面前,「要誠心誠意的想,我們祖宗的罪孽深重,我們自己的罪孽深重」,從而「閉門思過」和深切「反省」,並「發下大弘誓來懺悔,來替祖宗懺悔,替我們自己懺悔;要發願造新因來替代舊日種下的惡因」。胡適,〈信心與反省〉,《胡適文存》,冊 4,頁 462-463。

(50) 正因為「中國的舊文化的惰性實在大得可怕」,胡適勸告國人完全不必為它的「隕滅」或被消滅而感到「焦慮」,應該焦慮的反而是其「惰性之太大」,難以被動搖或被革新,以致和西方文化全面接觸了逾半個世紀,中國的「政治的形態,從娘子關到五羊城,從東海之濱到峨嵋山腳,何處不是中國舊有的把戲?社會的組織,從破敗的農村,到簇新的政黨組織,何處不具有『中國的特徵』?思想的內容與形式,從讀經祀孔,國術國醫,到滿街的性史,滿場的春藥廣告,滿紙的洋八股,何處不是『中國的特徵』?」胡適,〈試評所謂「中國本位的文化建設」〉,《胡適文存》,冊 4,頁 539。

(51) 胡適「極贊成」的表態,見錢玄同,〈中國今後之文字問題〉,《新青年》,卷 4 號 4(1918年 4 月 15 日),頁 356-357。

(52) 胡適說:「那一年(1929)《中國基督教年鑑》(Christian Year-book)請我做一篇文字,我的題目是〈中國今日的文化衝突〉,我指出中國人對於這個問題,曾有三派的主張:一是抵抗西洋文化,二是選擇折衷,三是充分西化。我說,抗拒西化在今日已成過去,沒有人主張了。但所謂『選擇折衷』的議論,看去非常有理,其實骨子裏只是一種變相的保守論。所以我主張全盤的西化,一心一意的走上世界化的路。」引自胡適,〈充分世界化與全盤西化〉,《胡適文存》,冊 4,頁 541。

(53) 錢穆在反駁反傳統主義者對中國歷史文化的攻訐時,特別提到以「專制」二字抹煞中國歷史,即使只是用作宣傳口號,其遺害亦弊過於利:「這專制二字,用在提倡革命,推翻滿清政權時,作一個宣傳口號,是有它一時之利的。但從遠處看,歪曲歷史,抹煞真實,來專便一時之宣傳,卻是弊過於利的。正因為這一宣傳,使我們總感覺中國二千年來,就只有一個專制黑暗的政治。」錢穆,《中國歷史精神》(臺北:東大圖書有限公司,1976 年修訂初版),頁 11。

(54) 胡適說:「我的愚見是這樣的:中國的舊文化的惰性實在大的可怕,我們正可以不必替『中國本位』擔憂。我們肯往前看的人們,應該虛心接受這個科學工藝的世界文化和它背後的精神文明,讓那個世界文化充分和我們的老文化自由接觸,自由切磋琢磨,借它的朝氣銳氣來打掉一點我們的老文化的惰性和暮氣。將來文化大變動的結晶品,當然是一個中國本位的文化,那是毫無可疑的。如果我們的老文化裏真有無價之寶,禁得起外來勢力的洗滌衝擊的,那一部分不可磨滅的文化將來自然會因這一番科學文化的淘洗而格外發輝光大的。」胡適,〈試評所謂「中國本位的文化建設」〉,《胡適文存》,冊 4,頁 539-540。

胡適畢竟是個深受西方學院正規訓練的聰明人,當陳序經和他的「全盤西化」的論述,遭受到同樣深受西方學院正規訓練的潘光旦、梁實秋、張佛泉,尤其是吳景超等學者的猛烈批評時,他很快便省察到,他的「全盤西化」的「主張」,和他所宣揚的「文化惰性論」,在學理上或邏輯上是互為水火,鑿枘不入的。因為,中國文化「大得可怕」的「惰性」,已決定了中國的「西化」,無論如何做不到「百分之一百」的「全盤」,而遺留下來的中國因子與外來的西方因子通過結合所產生的新文化,也不等同於西方文化。職是之故,胡適在呼應陳序經的「全盤西化」的文章,亦即〈試評所謂「中國本位的文化建設」〉發表了還不足三個月,便另撰〈充分世界化與全盤西化〉一文,(55)公開承認「全盤西化」「這個名詞的確不免有一點語病」,並決定把「全盤西化」更正為「充分世界化」。(56)不過,「充分世界化」雖可避免了學理上或邏輯上的「語病」,但作為新文化革命運動的一個宣傳口號,它又遠不如「全盤西化」那樣旗幟鮮明、那樣簡易直捷、那樣強悍有力、那樣易於激勵和鼓舞人心。以致一提起「全盤西化」,人們立刻便會聯想到胡適,其次才是陳序經。而關於胡適曾經作過的「更正」,除了有限幾個以研究胡適為業的學者專家之外,恐怕再也沒有人留意。

(55) 胡適的〈試評所謂「中國本位的文化建設」〉一文,撰寫於 1935 年 3 月 30 日,而〈充分世界化與全盤西化〉一文,則撰寫於 1935 年 6 月 22 日,相隔不及三個月。

(56) 胡適,〈充分世界化與全盤西化〉,《胡適文存》,冊 4,頁 541-544。

正因為「文化惰性」已經保障了中國文化決無被滅絕之虞,從「矯枉必須過正,不過正不能矯枉」的思考角度,像「廢漢字」、「罪孽深重」、「百不如人」、「沒有靈性」等語不驚人死不休的話語,實大有助於克服中國文化的「惰性」,大有助於西方文化的引進,大有助於中西方文化的融合,在現階段不僅無害,而且有益,故不妨一講再講、大講特講。而目前正是「矯枉過正」的時期,亦即要用最猛烈的藥物、最過激的手段、最決絕的心態去批判和清算中國歷史文化的時期,如果有人在此時居然還要禮贊中國文化,或肯定中國文化的價值和正面意義,在胡適看來,又豈止不合時宜而已,簡直是為反動勢力「作有力的辯護」,(57)滿足「東方民族的誇大狂」和助長「東方的舊勢力」的凶焰,(58)違反了全世界「文明進化之公理」,(59)與開歷史倒車無異!而胡適對這些人物和言論所流露出來的輕蔑、鄙薄和不屑,也常溢出言表。例如有個湖南的留法學生向胡適請教:「《中庸》上說的『致中和,天地位焉,萬物育焉』,這話怎麼解?究竟確不確?」讓胡適「又好笑,又好氣」,在日記中嘲笑他「到了法國七年,法文還不曾學會,卻記得這些昏亂的胡話!」(60)又例如胡適有一天與一熟朋友飯後一起去探訪《紫禁城的黄昏》的作者莊士敦(Reginald Fleming Johnston, 1874-1938),閒談中,胡適聽到該朋友說「中國文學勝於西洋」,氣得在日記中大罵其人「見解甚陋,貽笑於外人」。(61)甚至是「外人」如牛津工程學系詹金教授(Charles Frewen Jenkin, 1865-1940)與牛津之錫蘭學生會會長以及印度學生會會長等人,曾在胡適面前稱許中國和東方文化,也讓胡適聽起來十分逆耳,在日記中認定他們「裝腔作勢」,「說的話不是良心話!」(62)

(57) 胡適,〈試評所謂「中國本位的文化建設」〉,《胡適文存》,冊 4,頁 537。

(58) 胡適,〈我們對於西洋近代文明的態度〉,收入《胡適文集》,冊 4,頁 3。

(59) 胡適,〈文學改良芻議〉,《胡適文集》,收入《胡適文集》,冊 2,頁 7。

(60) 胡適著,曹伯言整理(下略),《胡適日記全編》(合肥:安徽教育出版社,2001),冊 4,頁 266。

(61) 胡適,《胡適日記全編》,冊 4,頁 369。

(62) 胡適,《胡適日記全編》,冊 4,頁 380-381。

胡適的「五四」新文化運動的內涵,除了文化和學術方案之外,其實還包括了政治方案。(63)正因如此,胡適慣常把維護傳統文化與愚昧、保守、反動、「擁護集權」畫上等號。1943 年 10 月 12 日《胡適日記》有云:

這幾天讀張其昀(編按:曾任教育部長、中國國民黨秘書長,華岡藝校、中國文化大學創辦人)君借給我看的《思想與時代》月刊。……這是張君主編的,錢是蔣介石先生撥助的,其中主重〔要〕人物為張其昀、錢穆、馮友蘭、賀麟、張蔭麟。……張其昀與錢穆二君均為從未出國門的苦學者,馮友蘭雖曾出國門,而實無所見。他們的見解多帶反動意味,保守的趨勢甚明,而擁護集權的態度亦頗明顯。(64)

(63) 余英時,《重尋胡適歷程:胡適生平與思想再認識》(臺北:聯經出版事業公司,2004),頁3-28。

(64) 胡適,《胡適日記全編》,冊 7,頁 539-540。

《思想與時代》的編者和主要撰稿者既以「我國固有文化與民族理想根本精神之探討」為其宗旨,自然難免要被胡適打入「反動」、「保守」和「擁護集權」的另冊,而錢穆在另冊中名列第二,僅次於《思想與時代》的主編張其昀。胡適知人論世極看重學歷和出身,像錢穆、張其昀這一類未曾出洋留學的「苦學者」,因僅知「土法煉鋼」之故,「實無所見」是應然的,墮入「反動」、「保守」和「擁護集權」的陷阱是不可避免的,究其實不值得也不必去多所苛責;而馮友蘭(編按:知名哲學學者)既畢業於反傳統中心的北京大學,又在舉世知名的哥倫比亞大學取得哲學博士學位,深受新文化運動的洗禮以及現代科學方法的錘鍊,居然還會和錢穆這些未見過世面、未聞大道的「苦學者」一道起鬨,要去「探討」什麼「我國固有文化與民族理想根本精神」,在胡適看來,簡直是愚不可及,白吃了許多洋麵包和枉讀了好幾年洋書。儘管馮友蘭在胡適的心目中,其「實無所見」比錢穆更不值得原諒,而錢穆也好不到哪裏去。聯想到在 1947 年 5 月 22 日,胡適提名送出了〈中央研究院第一次院士選舉「人文組」的「人文」部分擬提名單〉,名單中竟然會有吳敬恆而沒有馮友蘭;(65)胡適之所以要在第三屆院士選舉中提名臺、港、海外文化保守主義巨擘的錢穆、「見解多帶反動意味,保守的趨勢甚明,而擁護集權的態度亦頗明顯」的錢穆、「不配談中國文化」的錢穆,恐怕除了「釋群疑」而「顯胸襟」、「團結全國學術界」,以及「像〔象〕徵領袖群倫團結一致」等等權術性或策略性的考量之外,再無其他。

(65) 胡適,《胡適日記全編》,冊 7,頁 656-657。

上圖:錢穆故居.素書樓

徵引書目

一、古籍

〔西漢〕司馬遷,《史記》,冊 6,香港:中華書局,1969。

〔宋〕朱熹,《四書章句集注》,北京:中華書局,1983。

二、檔案(中央研究院近代史研究所胡適紀念館藏)

〈人文組院士候選人審查委員會〉(1959 年 2 月 23 日),館藏編號 HS-NK05-222-012。

〈上屆人文組候選名單〉(1961 年 6 月),館藏編號 HS-NK05-223-008。

〈中央研究院四十七∕四十八年度院士候選人初步名單〉(極機密〔四八〕台功字第二一九二號),館藏編號 HS-NK05-222-010。

〈嚴耕望致胡適函〉(1958 年 12 月 14 日),館藏編號 HS-NK05-138-014。

〈胡適致朱家驊函〉(1958 年 12 月 29 日),館藏編號 HS-NK05-014-049。

三、專著

何炳棣,《讀史閱世六十年》,臺北:允晨文化實業股份有限公司,2004。

余英時,《中國近代思想史上的胡適》,臺北:聯經出版事業公司,1984。

余英時,《重尋胡適歷程:胡適生平與思想再認識》,臺北:聯經出版事業公司,2004。

胡適,《胡適文存》,冊 4,臺北:遠東圖書公司,1953。

胡適著,曹伯言整理,《胡適日記全編》,冊 4、7,合肥:安徽教育出版社,2001。

胡適著,歐陽哲生編,《胡適文集》,冊 2、4,北京:北京大學出版社,1998。

陳永發、沈懷玉、潘光哲訪問,周維朋記錄,《許倬雲八十回顧:國事、家事、天下事》,香港:中文大學出版社,2011。

錢穆,《八十憶雙親.師友雜憶合刊》,臺北:東大圖書公司,1983。

錢穆,《中國歷史精神》,臺北:東大圖書有限公司,1976 年修訂初版。

四、論文及專文

毛澤東,〈丟掉幻想,準備鬥爭〉,收入中共中央毛澤東選集出版委員會編,《毛澤東選集(一卷本)》,北京:人民出版社,1966,頁 1487-1494。

牟宗三、徐復觀、張君勱、唐君毅,〈為中國文化敬告世界人士宣言—我們對中國學術研究及中國文化與世界文化前途之共同認識〉,《民主評論》,卷 9 期 1,1958 年 1 月,頁 2-21。

李貴生,〈論胡適中國文藝復興論述的來源及其作用〉,《漢學研究》,卷 31 期 1,2013 年 3 月,頁 219-254。

周質平,〈胡適英文筆下的中國文化(上)、(下)〉,《中華讀書報》,2012 年 6 月 20 日、7 月 4 日,均見第 17 版。

徐復觀,〈多為國家學術前途著想〉,《徐復觀雜文—記所思》,臺北:時報文化出版事業有限公司,1980,頁 80-84。

翟志成,〈被弟子超越之後—胡適的馮友蘭情結〉,《中國文哲研究集刊》,期 25,2004 年 9 月,頁 219-257。

歐陽哲生,〈中國的文藝復興—胡適以中國文化為題材的英文作品解析〉,《近代史研究》,2009 年第 4 期,頁 22-40。

錢玄同,〈中國今後之文字問題〉,《新青年》,卷 4 號 4,1918 年 4 月 15 日,頁 350-357。

五、網路資源

〈中央研究院〉,維基百科,https://zh.wikipedia.org/wiki/中央研究院 (2017 年 1 月 12 日檢索)。

〈中央研究院院士選舉辦法〉,中央研究院網站,http://academicians.sinica.edu.tw/view (2017 年 1 月 14 日檢索)。

六、未刊資料

〈錢穆致徐復觀函〉(1957 年 8 月 1 日),黎漢基整理,《錢穆致徐復觀佚書一百零四封》,打字稿,no.99。

〈張君勱致唐君毅函(影本)〉(1960 年 7 月 31 日),翟志成收藏。

翟志成訪問何炳棣之錄音整理,2008 年 6 月 26 日於中央研究院人文社會科學研究中心。

上圖:錢穆故居.素書樓

【文章出處】

《近代史研究所集刊》第103期(中央研究院近代史研究所出版)

〈錢穆的院士之路〉

2019-03

網址:

http://www.mh.sinica.edu.tw/MHDocument/PublicationDetail/PublicationDetail_3332.pdf

作者:翟志成

【作者簡介】

翟志成,香港新亞研究所榮譽教授、香港中文大學中國文化研究所名譽高級研究員、《新亞學報》主編。

留言列表

留言列表