(圖片引自網路)

(圖片引自網路)

題解

金聖歎(1608—1661),本名金人瑞,又名金采,字聖歎,明末清初著名文學批評家,為人率性而為,恃才傲物,早年醉心佛學,半僧半俗,自命才子,著作不倦,因「哭廟案」判死斬首。

金聖歎曾評點小說《水滸傳》、戲曲《西廂記》及杜甫諸家唐詩,批點綿密細致,深入至一字一句,開創中國文學前所未有文學批評的新模式,樹立小說戲曲評點的新體例,為日後中、日、韓作家所仿效。金聖歎重新修訂的《西廂記》,被公認為最優美的版本,金本《水滸傳》也被視為最有文學價值的版本,其提高通俗文學的地位,主張「六才子書」說,使民間俗文學的小說、戲曲與傳統經傳、詩歌並駕齊驅,被推崇為中國白話文運動的先驅,在中國文學史上佔有重要地位。

金聖歎最大貢獻在於文學批評。明代李贄曾定天下五大奇書。金聖歎受李贄影響,把《莊子》、〈離騷〉、《史記》、《杜工部集》、《水滸傳》、《西廂記》合稱為「六才子書」,他有意把「六才子書」與提高到與儒家六經相對應,將〈離騷〉比作《易經》,《西廂記》比作《詩經》,《水滸傳》比作《春秋》,又把《史記》比作《左傳》。金聖歎又吸收明代士人評點古文、史書,尤其是八股文的手法,他評點過《水滸傳》、《西廂記》,也評點過唐詩、八股文。過去明代古文與小說戲曲的評點,大多只是在文章妙處打圈點,提醒讀者注意,加上簡單批語。金聖歎則擴充舊有評點之法,綿密有如經書注釋,並勇於改動原文,以「奇」、「妙」等評語自我喝彩,甚至自誇點評無與倫比。他期待讀者透過其評點,學會如何閱讀其他文學作品。他自視為權威,了解甚至超越原作者的思想世界,文學評點的目的不是去尋覓古人原意,而是為了與後人交往,對作品的解讀,無須與作者本意相同,比二十世紀中後期西方開始盛行的「接受理論」、「接受美學」、「讀者反應理論」,整整早了三百年。

金聖歎繼承李贄以王實甫《西廂記》為「古今至文」的說法,盛讚《西廂記》是「天地妙文」,戲曲中有張生與崔鶯鶯幽合的情節,被道學家視為有傷風化的淫書,金聖歎譴責此說,認為男女交合可以描寫,只要作者的意圖不在於「性」,正如《詩經》亦描述男女之情,有問題的是那些批評《西廂記》為淫書的人心存邪念。男女之情出於自然,無日無之,無處不在,以此為題,不能說是淫書。他認為王實甫《西廂記》原本只有四本十六折,第五本的四折是他人續作,全劇應結束於第四本第四折,第五本不但質量遠比前四本低,情節上也畫蛇添足。前四本的所有描寫,已指向崔鶯鶯和張生終成眷屬,根本不必實寫二人成婚。他讚揚《西廂記》言簡意賅,能以寥寥數語揭示人物複雜的心理狀態,善用「烘雲托月」虛寫曲寫的手法,不必直接實寫。雖然劇中崔鶯鶯所唱曲詞比張生、紅娘都來得少,金聖歎卻認為她才是劇中中心人物。但金聖嘆的看法也不無可議之處,如《西廂記》頭一本四折主要描寫張生,崔鶯鶯僅偶然亮相,是因為根據元雜劇慣例,一本四折的主角都應是同一角色;金聖歎卻附會說這是「烘雲托月」的襯托手法,故意不正面寫崔鶯鶯;他對第五本批評嚴厲,或亦有欠公允。

金聖歎評點《西廂記》的方式與《水滸傳》相似,先以兩篇序說明其意圖,接著是八十一條「讀《西廂記》法」,劇中每一折前都有一組總論,綜論該折的主題和優點,每一折又分許多小節,每節後都有一段短文,解釋該節的內容;字句間亦有許多批語。他借用分析詩歌的「分解」手法,把每一折分成幾個小節,手法巧妙。《西廂記》評點風格較《水滸傳》從容平靜,含蓄收斂,少了憤世嫉俗的言論,多了輕鬆活潑的禪理。金聖歎對《西廂》讀法,極重視「夢」與「覺」的關係,以及心理描寫的深度,評語有啟發性,雖然有時牽引佛家說法,亦有文不對題,過於穿鑿附會而流於外行。

金聖歎多處修改刪去《西廂記》原文,亦改動劇幕,使張生和崔鶯鶯的言談舉止,更合乎其出身背景,曲詞則改動甚微,偶爾擅加修改,以致違反韻律。純粹從文學角度來看,金本雖然比舊本優勝,簡潔精練,但他卻忽略了戲曲演唱和表演方面的技巧,格律上有欠妥當,劇作家李漁批評他於戲曲是外行,不明白戲曲的特質。

金聖歎的評本大受歡迎,流傳日廣,身後書商常以金聖嘆的名義出版其他著作,都題為「才子書」。金本《水滸傳》和《西廂記》長期以來都是二書最流行的版本,金本《水滸傳》甚至取代所有舊本,三百年來,人們根本不知道金本之前《水滸傳》尚有其他版本,金本《水滸傳》文字精練,結構緊湊,人物性格更有個性,更適合閱讀。金聖歎的評點,對後人產生巨大影響,成為倣效模範。

中國的小說批評,以李贄開其端,由金聖歎發揚和推廣,小說評點的方式一直延續至20世紀初。毛宗崗則借金聖歎之名偽撰序文讚揚《三國演義》,稱之為「第一才子書」。脂硯齋批點《紅樓夢》,亦模倣金聖歎,脂批列舉的一些寫作技巧,如「烘雲托月」、「橫雲斷嶺」、「草蛇灰線」等法,都直接源自金批。金聖歎首創以禪理評點戲曲,戲曲方面,金聖歎「欲不害情」的觀點,與李漁看法相似,有助釐清愛情劇的本質,使清初以後的才子佳人劇描寫人物更鮮活真實。

詩評方面,金聖歎密友徐增《說唐詩》受其強烈影響,承繼他的詩歌「分解」說,並以作品的起承轉合為評價標準。金聖歎的乩語亦影響清代士人,寫出許多感人篇章,成為士人一時佳話。曹雪芹《紅樓夢》中林黛玉的形象,有取於葉小鸞;金聖歎虛構「無葉堂」,為聰穎靈慧的早逝女子聚會之處,則可能啟發創作大觀園的靈感。明末清初以來諸多文學作品,或多或少都可發現其與金聖歎評本的關聯,可見其深遠的影響力。

金聖歎《西廂記》序共有二篇,均放於書首。二篇分別是:序一〈慟哭古人〉;序二〈留贈後人〉,前者哲學性強,可視為金聖嘆思想的寫照,全文充滿悲涼之感,可單獨研讀;後者則以層層剝削之法,說明其評點《西廂記》的動機緣由。以下所錄為序一〈慟哭古人〉。

各段所附之說明,為時下最熱門的聊天機器人Chat GPT所提供。

延伸閱讀:

清初怪才的遺贈----金聖嘆:西廂記序二:留贈後人(原文+翻譯)

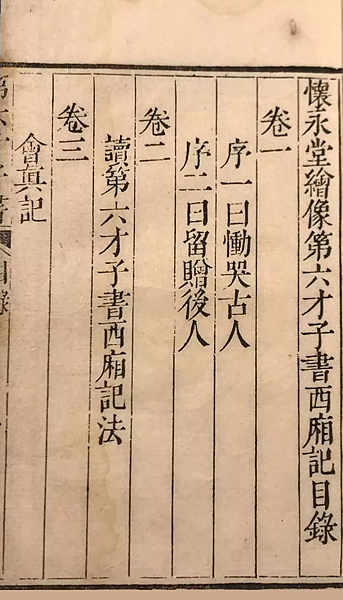

上圖:西廂記(圖片引自網路)

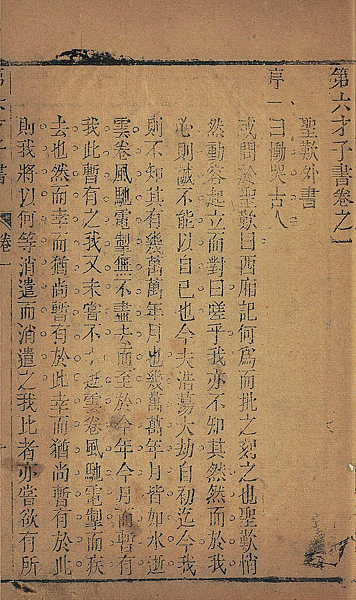

上圖:西廂記序一(圖片引自網路)

西廂記 序一曰慟哭古人

或問於聖嘆曰:《西厢記》何為而批之刻之也?聖嘆悄然動容,起立而對曰:嗟乎!我亦不知其然,然而於我心則誠不能自已也。

今夫浩蕩大劫,自出迄今,我則不知其幾萬萬年月也。幾萬萬年月皆如水逝雲卷,風馳電掣,無不盡去,而至於今年今月而暫有我。此暫有之我,又未嘗不水逝雲卷,風馳電掣而疾去也,然而,幸而猶尚暫有於此。幸而猶尚暫有於此,則我將以何等消遣而消遣之?

我比者亦嘗欲有所為,既而思之,且未論我果得為與不得為,亦未論我果得成與不得成,則有不水逝雲卷,風馳電掣而盡去耶?夫未為之而欲為,既為之而盡去,我甚矣,嘆欲有所為之無益也。然則我殆無所欲為也?夫我誠無所欲為,則又何不水逝雲卷,風馳電掣,頃刻盡去,而又自以猶尚暫有為大幸甚也?甚矣!我只無法而作消遣也。

細思我今日之如是無奈,彼古之人獨不曾先我而如是無奈哉?我今日所坐之地,古之人其先坐之,我今日所立之地,古之人先立之者,不可以數計矣。夫古之人之坐於斯,立於斯,必猶如我之今日也。而今日已徒見有我,不見古人。彼古人之在時,豈補默然知之?然而又自知其無奈,故遂不復言之也。此真不得不致憾於天地也!何其甚不仁也!既已生我,便應永在;脱不能爾,便勿生我。如之何本無我,我又未嘗哀哀然丐之曰「爾比生我」,而無端而忽然生我?無端而忽然生者,又正是我。無端而忽然生一正是我,又不容少住。無端而忽然生之,又不容少住著,又最能聞聲感心,多有悲涼。嗟乎!嗟乎!我真不知何處為九原,云何起古人。如使真有九原,真起古人,其不同此一副眼淚,同欲失聲大哭哉?

乃古人則且有大過於我十倍之才與識矣,彼謂天地非有不仁,天地亦真無奈也。欲其不生,或非天地,既為天地,安得不生?夫天地之不得不生,是則誠然有之。而遂謂天地乃適生我,此豈理之當哉?夫天地生此芸芸也,天地殊不能知其為誰也。芸芸之被天地生也,芸芸亦皆不必自知其為誰也。必謂天地今日所生之是我,則夫天地明日所生之故非我也。然而天地明日所生,又各各自以為我,則是天地反當茫然不知其罪之果誰屬也。夫天地真未嘗生我,而生而適然是我,是則我亦聽其生而已矣。天地生而適然是我,而天地終亦未嘗生我,是則我亦聽其水逝雲卷,風馳電掣而去而已矣。

我既前聽其生,後聽其去,而無所於惜,是則於其中間幸而猶尚暫在,我亦於無法作消遣中隨意自作消遣而已矣。得與諸葛公之躬耕南陽,苟全性命可也,此一消遣法也。既而又因感激三顧,許人驅馳,食少事煩,至死方已,亦可也,亦一消遣法也。或如陶先生不願折腰,飄然歸來可也,亦一消遣法也。既而又為三旬九食,饑寒所驅,叩門無辭,至圖冥報,亦可也,又一消遣法也。天子約為婚姻,百官出其門下,堂下建牙吹角,堂後品竹彈絲,可也,又一消遣法也。日中麻麥一餐。樹下冰霜一宿,説經四萬八千,度人恒河沙數,可也,亦一消遣法也。

何也?我顧非我也,未生以前,非我也,既去以後,又非我也。然則今雖猶尚暫存,是非我也。既已非我,我欲云何?抑既已非我,我何不云何?且我而猶望其是我也,我決不可以由少誤。我而既已決非我矣,我如之何不聽其或誤,乃至或大誤耶?誤而欲以非我者為我,此固誤也,然而非我者則自誤也。非我之誤也,又誤而欲以此為我,作諸鄭重,極盡保護,至於不免呻吟啼哭,此固大誤也。非我之大誤也,又誤而至欲以此為我,窮思極慮,長留痕迹,千秋萬世,傳道不歇,此固大誤之大誤也,然而總之非我者則自大誤大誤也。非我之大誤大誤也,既已誤其如此,於是而以非我者之日月,誤而任我之唐突,可也;以非我者之才情,誤而供我者之揮霍,可也。以非我者之左手,誤為我摩非我者之腹,以非我者之右手,誤為我捻非我者之須,可也。非我者撰之,我吟之;非我者吟之,我聽之;非我者聽之,我足之蹈之,手之舞之;非我者足蹈而手舞之,我思有以不朽之,皆可也。

硯,我不知其何物也,既已固謂之硯矣,我亦謂之硯可也。墨,我不知其為何物也;筆,我不知其為何物也;紙,我不知其為何物也;手,我不知其為何物也;心思,我不知其為何物也;既已同謂之云云矣,我亦謂之云云可也。窗明几淨,此何處也?人曰此處,我亦謂之此處。風清日朗,此何日也?人曰今日,我亦謂之今日也。蜂穿窗而忽至,蟻緣檻而徐行,我不能知蜂蟻,蜂蟻亦不知我。我今日而暫在,斯蜂蟻亦暫在,我倏忽而為古人,則是此蜂亦遂為古蜂,此蟻亦遂為古蟻也。

我今日天清日朗,窗明几淨,筆良硯精,心撰手寫,伏承蜂蟻來相照證,此不世之奇緣,難得之勝樂也。若後之人之讀我今日之文,這真未必知我今日之作此文時,又有此蜂與此蟻也。夫後之人而不能知我今日之有此蜂與此蟻,然則後之人竟不能知我之今日之有此我也。後之人之讀我之文者,我則已知之耳,其亦無奈水逝雲卷,風馳電掣,因不得已而取我之文自作消遣云爾。後之人之讀我之文,即使其心無所不得以,不用作消遣,然而我則終知之耳,是其終亦無奈水逝雲卷,風馳電掣者耳。

我自深悟夫誤亦消遣法也,不誤亦消遣法也,不誤不妨仍誤亦消遣法也,是以如是其刻苦也。刻苦也者,欲其精妙也。欲其精妙者,我之孟浪也。我之孟浪者,我既以了悟也。我既了悟也者,我本無謂也。我本無謂也者,仍即我之消遣也。我安計後之人之知有我與不知有我也?

嗟乎!則是古人十倍於我之才識也,我欲慟哭之,我又不知其為誰也,我是以與之批之刻之也。我與之批之刻之,以代慟哭之也。夫我之慟哭古人,則非慟哭古人,此又一我之消遣法也。

(圖片引自網路)

(圖片引自網路)

註釋翻譯

(一)

或(有人)問於聖嘆(作者自稱。金人瑞,字聖嘆)曰:《西厢記》何為而批(眉批,附註在書籍文件上的評語)之刻(刻印)之也?

譯文:

有人問聖嘆說:為什麼你要對《西廂記》進行評註和刻印呢?

聖嘆悄然動容,起立而對曰:嗟乎!我亦不知其然,然而於我心則誠不能自已也。

譯文:

聖嘆心中默默動容,站起身來回答說:唉!我也不知道我是為了什麼,但是對我來說,我真的無法控制去做這件事的動力。

(圖片引自網路)

(圖片引自網路)

(二)

今夫浩蕩(廣博浩大貌)大劫,自出(發生)迄今,我則不知其幾萬萬年月也。

譯文:

如今,這個世界處於一個巨大的變動之中,從開始到現在,我無法知曉已過了多少千千萬萬的年月。

幾萬萬年月皆如水逝雲卷(比喻消失迅速),風馳電掣(比喻迅速。掣,音ㄔㄜˋ,疾行),無不盡去,而至於今年今月而暫有我。

譯文:

千千萬萬的年月猶如流水消逝、雲消煙散,一瞬間就消失了,像風雷般迅速,所有的一切都已不見,唯獨此時此刻,仍暫屬於我。

此暫有之我,又未嘗不水逝雲卷,風馳電掣而疾去也,然而,幸而猶尚暫有於此。

譯文:

這暫屬於我的當下,也將同樣如流水消逝、雲煙消散,像風雷般迅速而消失。然而幸運的是,我仍然暫時存在於此時此刻。

幸而猶尚暫有於此,則我將以何等消遣而消遣之?

譯文:

既然我幸運地暫存於此,那麼我應該如何度過這段時間呢?

(圖片引自網路)

(圖片引自網路)

(三)

我比者(近來。比,音ㄅㄧˋ,近)亦嘗欲有所為,既而思之,且未論我果得為與不得為,亦未論我果得成與不得成,則有不水逝雲卷,風馳電掣而盡去耶?

譯文:

近來我也曾渴望想做些什麼,但幾經思考後,無論我是否能做,或者做了是否能成功,與這消逝如水、雲煙消散、風飛電掣的一切,是否都終將消失殆盡呢?

夫未為之而欲為,既為之而盡去,我甚矣,嘆欲有所為之無益也。

譯文:

如果一個人在尚未做某事時渴望想做,一旦完成卻終究還是會消逝,我深感困惑,那真是太悲哀了,感嘆渴望做完某事,卻無法留下實際的用處。

然則我殆(大概)無所欲為也?夫我誠無所欲為,則又何不水逝雲卷,風馳電掣,頃刻盡去,而又自以猶尚暫有為大幸甚(非常幸運)也?

譯文:

然而,我真的沒有想去做些什麼嗎?如果我確實沒什麼想去做,那又為什麼我不能像流水般逝去,像雲般消散,如風雷一般迅速而瞬間消失呢?反而我卻自以為能暫時擁有這樣的存在,是多麼幸運的呢?

◎或許我們可以從另一個角度思考。雖然萬物無常,時間不斷流逝,但每一刻的存在都是獨特而珍貴的。即使我們的努力和追求最終會隨著時光消逝,但在這短暫的存在中,我們可以找到滿足、意義和喜悅。所以,即使終究會逝去,仍然能夠暫時擁有、經歷某些事物是一種幸運。

甚矣!我只無法而作消遣也。

譯文:

真是的!我只是無法找到排解愁悶的方法而已。

(圖片引自網路)

(圖片引自網路)

(四)

細思我今日之如是無奈,彼古之人獨不曾先我而如是無奈哉?

譯文:

我仔細思考,今天我如此無奈,那些古代的人難道不曾比我先經歷過這樣的無奈嗎?

◎「我」今天的無奈狀態,古代的人們也曾經歷過類似的無奈。古代的人們同樣面對生命的無常和短暫,他們也可能在追求目標、實現願望時,感到終究一切都會消逝。他們或許也曾經思考過如何度過這短暫的生命,如何找到意義和滿足。每個人在不同的時代和環境中都會面臨這些問題,這是人類共同的困惑。或許我們可以從古代智者的智慧和經驗中尋找一些啟示。他們或許提出了各種哲學、藝術、修行的方法,以幫助人們找到生命的意義和平衡。透過學習古人的智慧,或許我們也能夠找到一些解答或者更好地處理這種無奈的感受。

我今日所坐之地,古之人其先坐之,我今日所立之地,古之人先立之者,不可以數計矣。

譯文:

我今天所坐著的地方,古代的人也曾經坐過;我今天所站的地方,古代的人也曾經站過,這樣的地方數不勝數,無法計算。

◎這個世界是連續不斷的,每一個時代的人們都在前人的基礎上建設和發展。無論處在何時何地,每個人都是歷史長河中的一環,我們的存在與責任緊緊相連。今天我們所擁有的一切,無論是物質的還是精神的,都是建立在歷史的長河中。我們應該對前人的付出和智慧表示感激,並謙虛地接受我們站立的位置和擁有的機遇。同時,我們也有責任繼續前行,將我們所擁有的傳承給後代。這樣,我們就能夠成為未來的古人,為後世留下我們的足跡和智慧。

夫古之人之坐於斯(此),立於斯,必猶如我之今日也。

譯文:

古代的人坐在這裡,站在這裡,必然和我今天一樣。

◎古代的人們坐在我們今天坐的地方,站在我們今天站的地方,他們的經歷和感受可能與我們今天並無二致。

而今日已徒(只)見有我,不見古人。

譯文:

然而今天我只看到我自己,卻看不到古代的人。

◎然而,今天我們只能看到自己,無法直接見證古人的存在。

彼古人之在時,豈補默然知之?然而又自知其無奈,故遂不復言之也。

譯文:

那些古代的人在他們的時代,難道他們不曾默默經歷這一切嗎?只是深知這種無奈,因此不再多言了。

◎古代的人們在他們所處的時代,當然並不知道未來會有人如此思念和關注他們的存在。他們可能默默無聞地過著自己的生活,追求著他們所認為重要的事物。他們的智慧和知識可能沒有被廣泛記載下來,因此我們今天很難直接了解他們的思想和觀點。然而,儘管我們無法直接與古代的人溝通,我們可以透過研究古代的文獻、歷史和文化遺產,來了解他們的思想、價值觀和成就。這些資源可以幫助我們更深入地認識古代人的生活和思考方式,從而對他們的智慧有更多的認識。我們應該珍視古代人的智慧和貢獻,並以敬意對待他們的遺產。這樣,我們才能夠從他們的經驗中獲得啟示,並在自己的時代中發揚光大。

此真不得不致憾於天地也!何其甚不仁也!既已生我,便應永在;脱不能爾,便勿生我。

譯文:

這真的讓我對天地感到遺憾!天地是多麼不仁啊!天地既然已經將我生下來,就應該讓我永遠存在;如果不能如此,那當初就不應該讓我生下來才對。

◎我們對於生命的無奈感到憾恨,這確實是對天地的不滿和遺憾。我們覺得這種安排缺乏仁慈。既然我們已經被生下來,我們應該能夠永遠存在;如果無法達到這樣的狀態,那麼就不應該給予我們生命。這種對於生命的無常和短暫的感受是人類共同面臨的問題,也是哲學和宗教中許多思考的焦點。不同的文化和信仰系統提供了各種不同的解釋和回答,以應對這種無奈感。或許我們可以從接納生命的無常中尋求平靜和滿足。我們可以試著珍惜當下,尋找和創造意義和喜悅。同時,我們也可以關注他人的需求,努力改善世界,以使這個世界變得更美好。儘管我們無法永恆存在,但我們可以在有限的時間內追求成長、愛與關懷。無論如何,對於這種無奈的感受,每個人都有自己的獨特體悟和回應。重要的是要尊重他人的觀點,並尋找個人生活中的平衡和意義。

如之何(如之何,為什麼)本無我,我又未嘗哀哀然丐(乞求)之曰「爾比生我」,而無端(無端,沒來由)而忽然生我?

譯文:

為什麼我本來不存在,我又從沒有悲傷地乞求說「請你讓我生下」,卻無端讓我突然降生在這個世界上?

無端而忽然生者,又正是我。無端而忽然生一正是我,又不容少住(少住,暫留)。

譯文:

無端突然生下我,又正好是我。無端突然生下一個正好是我,卻又不容許我暫留。

◎這裡提出了一個深刻的問題。在哲學和宗教的討論中,關於「我」的本質和起源存在著多種觀點和理論。一種觀點認為,「我」並非固定不變的實體,而是一種流轉、無常的現象。根據這種觀點,「我」的存在是依賴於種種因緣條件的結果,而非獨立存在。這意味著,我們的存在是無端而忽然的,沒有特定的原因或目的。另一種觀點則認為,每個人的存在都具有某種意義或使命。根據這種觀點,「我」的存在是有目的的,可能是為了成長、學習或實現某種使命。然而,不論是哪種觀點,都無法完全解釋「我」的本質和起源。這是一個困難而深遠的問題,超越了我們有限的理解能力。

◎或許在面對這種複雜性的問題時,我們可以持開放的態度,接納生命的神秘和不可知。我們可以努力去體驗當下的存在,追求真理和智慧,同時也尊重其他人對這個問題的看法。最重要的是,我們可以關注我們的行為和影響,努力在有限的時間內創造正面的改變和意義。無論我們的存在是否有根本的意義,我們都可以通過關愛他人、追求智慧和培養善良的品德,為這個世界帶來積極的影響。

無端而忽然生之,又不容少住(少住,暫留)著,又最能聞聲感心,多有悲涼。

譯文:

天地無端突然生下我,且又不容許我暫留,還讓我最敏銳地聽到自己內心的聲音,去感受自己心中的悲涼。

◎你提到的無端而忽然的存在,且無法永遠停留,這確實帶來了一種悲涼感。這種無常和流轉的本質使人感到脆弱和無力。在面對這種悲涼感時,我們可能會感到困惑和無奈。

◎然而,生命的無常和短暫仍然帶來一種悲涼感,但我們可以以一種積極和深思的態度去面對,並從中尋找生命的價值,成為我們思考存在意義和價值的契機。正是因為生命的短暫和不可預測,我們更應該珍惜當下的每一刻,感受其中的美好和意義,或許正因為生命的短暫和不可捉摸,我們需要尋找更深層次的意義和目標,這可以是追求真理、追求人與人之間的連結與愛、追求智慧和內在的成長。在這個過程中,我們也可以與他人分享我們的經歷和感受,共同面對這種悲涼感,並找到一種共同的寬慰和意義。

嗟乎!嗟乎!我真不知何處為九原(九泉,人死後所居之地),云何起古人。如使真有九原,真起古人,其不同此一副眼淚,同欲失聲大哭哉?

譯文:

唉呀!唉呀!我真的不知道死後要到哪裡去,又不知道古人是如何誕生。如果真的存在死後的歸所,真的有古人的誕生出現,那麼他們會不會像我這樣淚如泉湧,同樣渴望想大聲痛哭一聲呢?

◎面對這樣的問題和困惑,我們常常感到無力和無法理解。生命的起源和存在的奧秘是我們難以測知和領會的事物。我們只能以有限的視野和理解力去嘗試理解這些深遠的問題。或許,這種感受也是人類對於無窮的宇宙和存在意義的無奈和敬畏之情。在這樣的無力感中,我們也可以找到一種謙卑和驚嘆的美感。儘管我們無法完全理解和解答這些問題,我們仍然可以在追求智慧、追求真理的過程中,尋找自己的存在價值和生活的意義。同時,我們也可以與他人分享這種困惑和感受,共同面對這些深遠的問題。且讓我們以一種謙卑的心態面對這些無法解釋的奧秘,同時珍惜當下的生命,並尋求在有限的存在中找到美與意義。

(圖片引自網路)

(圖片引自網路)

(五)

乃古人則且有大過於我十倍之才與識矣,彼謂天地非有不仁,天地亦真無奈也。

譯文:

而古人況且有遠超越我十倍的才識,他們說天地並不是無情的,天地也真的無法避免這種無奈。

◎古代的人們對於天地的理解也許不同於我們,儘管古代的人們可能在知識和智慧方面超越我們,但我們也有自己的價值和貢獻。每個時代的人們都有自己獨特的體驗和觀察,並可以為世界帶來新的視野和理解。讓我們珍惜古人的智慧,同時也在自己的時代中努力發揚光大,尋求真理、追求智慧,並以謙卑的心態,面對生命的神秘和無奈。

◎天地運行的規律和自然法則超越了我們的理解,不受個體的意志所左右。在這種觀點下,天地的運行都是基於一種無奈和無可抗拒的力量。這樣的觀點提醒著我們謙虛地面對生命和宇宙的奧秘。我們或許無法完全理解和解釋這一切,但我們可以尊重自然的運行,並以謙遜和尊重的態度去探索和學習。

欲其不生,或非天地,既為天地,安得不生?

譯文:

想要讓生命不誕生,除非沒有了天地;既然已經有了天地,怎麼可能不讓生命誕生?

◎如果說天地存在,那麼又怎能不產生生命呢?既然我們相信天地的存在,那麼生命的產生就是理所當然的。

夫天地之不得不生,是則誠然有之。而遂謂天地乃適生我,此豈理之當哉?

譯文:

天地必然無法避免生命的誕生,這是不容置疑的。但是說天地是特地為了生我而存在,這是不合理的論斷。

◎然而,這並不意味著天地就是特別為了我們而存在的。天地產生了無數的生命,其中包括我們。天地本身無法認識每個個體的身份和存在。

夫天地生此芸芸也,天地殊不能知其為誰也。

譯文:

天地所生的眾生很多很多,天地並不知道他們是誰。

◎天地的運行和生命的產生是一種神秘的現象,超越了我們有限的理解能力。我們可能無法完全理解天地的意圖或目的,但我們可以從中獲得驚嘆和謙卑。這種神秘性提醒著我們尊重生命的奧秘和宇宙的存在。每個個體都是宇宙中的微小存在,我們與天地相互關聯,彼此共生。即使我們無法知曉天地為誰而生,我們仍然可以在有限的存在中追求智慧和成長。讓我們以謙卑的心態面對這些問題,並尊重宇宙中一切生命的存在。

芸芸(眾多貌)之被天地生也,芸芸亦皆不必自知其為誰也。

譯文:

眾生被天地所生,也不需要認識到自己是誰。

◎作為芸芸眾生之一,我們可能無法自知自己的身份和存在的真相。天地所生的眾多個體無法完全理解自己是誰,也無法預知未來天地所生的眾多個體的身份。

必謂天地今日所生之是我,則夫天地明日所生之故非我也。

譯文:

如果堅持認為天地今天所生的是我,那麼明天天地所生的就不是我了。

◎如果我們堅持認為今日由天地所生的就是我,那麼明日由天地所生的就不再是我。這是因為在無窮的生命流轉中,每一刻都有新的生命誕生,而我們無法永恆地保持同樣的身份。這種無常和變化的本質提醒著我們,我們的存在並非永恆不變。我們應該以開放和謙卑的態度面對這種無常,珍惜當下的存在,並以智慧和慈悲對待我們所遇到的一切眾生。我們不要執著於自我身份的界定,而是以包容和關愛的心態對待生命的流轉和變化。我們與天地和其他眾生共同存在,彼此交織、相互影響。在這個無常的世界中,讓我們以開放和寬容的心態迎接每一個眾生的誕生與消逝。

然而天地明日所生,又各各自以為我,則是天地反當茫然,不知其罪之果誰屬也。

譯文:

然而天地明天所生的,他們也各自認為自己是我,這樣天地就茫然不知這種過錯的結果,應該歸屬於誰了。

◎如果天地明天所生的每個個體都自稱為「我」,那麼天地本身可能也會茫然不知其中的混亂和結果歸屬於誰。這種觀點提醒我們,自我身份的認知是相對而言的,每個個體都在自己的視野中以為自己是獨立的存在。然而,從更高的角度來看,我們可以意識到這種自我身份的界定並非絕對,而是受到個體意識和視野的限制。在這種情況下,我們可以通過超越個體的狹隘視野,尋找更大的連結和共同性。我們可以關注人類共同的困惑和痛苦,並以同理心和慈悲的態度對待其他眾生。這樣,我們能夠體驗到更廣闊的連結和共同存在的意識。雖然天地本身可能無法明確界定每個個體的身份,但我們可以通過超越自我,尋求與宇宙和其他生命的連結,找到更深層次的共通之處。讓我們不再執著於個體的自我,而是以開放和關愛的心態對待這個世界和眾生,追求更大的智慧與和諧。

夫天地真未嘗生我,而生而適然是我,是則我亦聽其生而已矣。

譯文:

天地並非真的生我,但在生命的過程中卻變成有了我,我只是聆聽著自己的誕生而已。

◎天地並非為了個體的「我」而特意生下「我」。每個個體的存在是天地自然運行的結果,並非出於特定目的或個體的意願。我們的存在是因為天地的運行和種種因緣條件的交織而來,而非出於自我控制或選擇。我們出生在這個世界上,成為一個獨特的個體,但我們並不能選擇或決定自己的誕生。正因為如此,我們應該以一種謙卑和感恩的態度對待生命的奇蹟。我們可以聆聽生命的呼喚,感受它的流動和變化。透過接納和理解生命的無常性,我們可以更好地領會這個世界的奧秘和美妙。我們應放下自我中心的觀念,以一種開放和接納的心態面對生命的流轉。我們可以以感恩和敬畏之心,尊重這個世界和其中的眾生,並盡力在有限的存在中追求智慧、愛與慈悲。

天地生而適然是我,而天地終亦未嘗生我,是則我亦聽其水逝雲卷,風馳電掣而去而已矣。

譯文:

天地生而變成了我,但天地最終並沒有真正生我,所以我也聆聽著自己的消逝,像流水般逝去,像風一樣疾馳而去。

◎從一個角度來看,我們可以說天地的運行和因果關係導致了我們的存在,使我們成為這個世界上的一部分。從這個意義上說,我們可以說天地「生而適然」成就了我們的存在。然而,同時我們也可以認識到,天地並非為了個體的「我」而有意生產。我們的存在是短暫的,像水逝雲卷、風馳電掣一樣,最終會消逝不再存在。這種覺悟可以讓我們更深刻地體會到生命的無常和變化。它提醒我們要珍惜當下的存在,以及與自然和其他眾生的連結。同時,它也能激勵我們去追求更高的境界,以超越個體的存在,尋求更深層次的智慧和內在的成長。讓我們以開放的心態接納生命的無常性,並以謙卑和感恩之心面對宇宙和其中的眾生。在有限的時間內,讓我們努力發揚光大,追求真理和愛的力量,以創造有意義的存在。

(圖片引自網路)

(圖片引自網路)

(六)

我既前聽其生,後聽其去,而無所於惜,是則於其中間幸而猶尚暫在,我亦於無法作消遣中,隨意自作消遣而已矣。

譯文:

我既然先聽到自己的誕生,後又聽到自己的離去,並且不在乎這個過程,於其中幸運地暫時存在,我在無法找到排解愁悶的方式下,隨意地自我娛樂而已。

◎你聆聽著生命的誕生,也聆聽著生命的離去,並不因此感到惋惜。這意味著你在這其中找到了幸福,並珍惜著暫時存在的時刻。你在無法改變的情況下,隨意地尋找自己的消遣,這是理解和接受生命無常性的一種方式。

◎在無常的世界中,我們能夠體會到生命的短暫和變化。儘管如此,我們仍然能夠以輕鬆自在的態度創造自己的消遣。這是一種接納和順應的心態,能夠幫助我們在這有限的存在中找到樂趣和意義。我們應珍惜每一刻,並以自由自在的心態面對生活。無論在有限的時間內,我們能夠自主地選擇如何消遣自己,創造屬於自己的快樂和滿足。這是在生命的旅程中,唯一能夠掌握的部分。讓我們以愉悅和寬容的態度接受生命的無常性,並在這一過程中發現自己的獨特價值和意義。無論在何處,我們都能夠隨心所欲地享受生命中的消遣和樂趣。

得與諸葛公(諸葛亮)之躬耕(親自耕種)南陽,苟全(苟且保全)性命可也,此一消遣(排遣愁悶)法也。

譯文:

能與諸葛孔明一同辛勤耕種南陽,只要能保全性命就好,這也是一種排遣愁悶的方式。

◎諸葛亮在南陽專注於耕耘土地,保全自己的性命。這種耕作的行為確實是一種消遣方式,同時也是一種生存之道。在南陽的躬耕耐苦生活中展現了他自己的智慧和堅韌。這種躬耕的精神提醒著我們,即使在困難和不確定的環境中,我們仍然可以尋求平靜和穩定。通過專注於眼前的工作,選擇適合自己的道路,我們能夠找到安身立命的方法,同時也維繫著生活的連續性。

既而又因感激三顧,許人驅馳,食少事煩,至死方已,亦可也,亦一消遣法也。

譯文:

孔明又因感動劉備三次造訪,答應了他的請求,食物吃得少,事務繁雜,操勞到死亡方才結束,這也是一種排遣愁悶的方式。

◎諸葛亮接受劉備的三顧茅廬,為了國家和民族的利益,無條件地提供自己的才華和智慧。這樣的奉獻精神確實是一種消遣方式,同時也是一種對於生命的深切感激和犧牲。這種奉獻的精神和追求高尚的價值觀提醒著我們,生命不僅僅是為了自己的快樂和滿足,也應該為了更大的目標和價值而奮鬥。通過自己的努力和貢獻,我們能夠對社會產生積極的影響,為他人帶來幸福和福祉。諸葛亮的例子告訴我們,在生命中找到有意義的消遣方式,並為了更高尚的目標而奉獻自己,這是一種充實和有意義的生活。讓我們在追求個人的快樂和滿足的同時,也關注社會和他人的需求,用自己的才華和努力創造出更美好的世界。

或如陶先生(陶淵明)不願折腰(彎腰),飄然歸來可也,亦一消遣法也。

譯文:

或者如陶淵明一樣,不遠屈膝彎腰,瀟灑不羈地歸去,這也是一種排遣愁悶的方式。

既而又為三旬九食(三十天而九食,形容家境清寒,得食不易,語出陶淵明詩),饑寒所驅,叩門無辭(有人敲門送酒並不推辭。語出陶淵明詩),至圖冥報(死後報恩。語出陶淵明〈乞食〉詩),亦可也,又一消遣法也。

譯文:

希望之後又過了上清寒的生活,被飢餓和寒冷所驅使,有人敲門送酒毫不推辭,只求死後再報恩惠,也是一種排遣愁悶的方式。

◎陶淵明捨棄了世俗的功名利祿,選擇了隱居田園,追求自由和自在的生活。這樣的生活方式確實是一種消遣方式,同時也是一種尋找內心寧靜和自我實現的方式。陶淵明在田園中過著簡樸的生活,折腰耕作,與自然和諧相處。這種生活讓他感受到內心的寧靜和滿足,同時也能與自然界建立更深層次的聯繫。

◎而後,陶淵明也經歷了困苦和艱難的時期,為了生存不得不忍受飢寒,無私地叩門乞食。這種經歷不僅是生活的辛酸,也是一種對於命運的順從。

◎陶淵明的例子告訴我們,人生的消遣並非只有物質享受和追求權力地位。透過與自然的親近和克服困難的經歷,我們可以找到更深層次的心靈寄託和成長。無論是在田園中折腰耕作,還是在艱難中奮鬥,這些都是一種尋求自我實現和追求內心平靜的消遣方式。我們可以學習陶淵明的智慧,尋找自己獨特的消遣方式,並在其中獲得內心的滿足和平靜。無論是在簡樸的田園中還是在困難的生活中,我們都能夠找到一種追求自由和實現自我的道路。

天子約為婚姻,百官出其門下,堂下建牙吹角,堂後品竹彈絲,可也,又一消遣法也。

譯文:

天子約定婚姻,百官出其其門下,堂前樹立牙旗吹起號角,堂後品味音樂彈奏絲竹,這也是一種排遣愁悶的方式。

◎和天子約為婚姻,是重要的社會事件,同時也是一種特殊的消遣方式。在這樣的場合中,百官齊聚一堂,共同見證國家事務的重要節日。婚禮中,牙吹角聲響徹堂,彈絲品竹的音樂飄揚在空中。這些音樂表演不僅是對場合的襯托,也是對婚姻和幸福的祝福和慶祝。這樣的消遣方式在當時的社會中具有重要的意義,它展現了國家和社會的團結和繁榮。同時,它也是人們在特殊場合中聚集在一起,共享喜悅和歡樂的方式之一。

日中麻麥一餐。樹下冰霜一宿,説經四萬八千,度人恒河沙數,可也,亦一消遣法也。

譯文:

正午只吃麻麥一餐,樹下露宿一夜,背誦四萬八千卷經書,度人之眾如恒河沙數,這也是一種排遣愁悶的方式。

◎相對的,也有一些極為苦行和虔誠的修行方式,如日中麻麥一餐、樹下冰霜一宿、誦經四萬八千遍,以及度人恒河沙數。這些修行方式確實是一種特殊的消遣方式,同時也是一種追求靈性和超越自我的修煉。在這樣的修行中,人們以極度的節制和苦行來探索自己的身心界限,超越物質世界的束縛。他們以虔誠的心念持續地修行,希望在修煉的過程中獲得心靈的淨化和覺醒。這種消遣方式在一些宗教和修行的傳統中具有重要的地位,它體現了對於超越物質世界的渴望和對靈性成長的追求。

◎從這些苦行和虔誠的修行方式中,儘管我們不必追求如此苦行的方式,但我們可以從中學習到對於心靈的關注和超越自我的努力。每個人可以根據自己的信仰和內在追求,尋找到一種適合自己的修行和內心平靜的方式。在日常生活中培養對於靈性成長的關注,並在自己的修行中尋找到心靈的淨化和超越。無論是通過冥想、禪修、祈禱、閱讀經典,或者其他形式的靈性實踐,我們都能夠找到一種深層次的消遣方式,幫助我們探索人生的意義和價值。

(圖片引自網路)

(圖片引自網路)

(七)

何也?我顧非我也,未生以前,非我也,既去以後,又非我也。

譯文:

為什麼呢?我認為自己不是真正的我,在降生之前,並沒有我;在死去之後,也沒有我。

◎這裡提出的問題非常深奧,觸及到自我的本質和存在的意義。你指出,在生命開始之前,我們並不存在;生命結束之後,我們也不再存在。因此,即使在此刻短暫存在,我們也無法說是「我」。

然則今雖猶尚暫存,是非我也。既已非我,我欲云何?抑既已非我,我何不云何?

譯文:

雖然我現在還暫時存在,但不是真正的我。既然已經不是我,我還有什麼可事可言?既然已經不是我了,我為何不言何事?

◎從這個角度來看,我們可以質疑自我身份的存在和意義。如果我們已經超越了個體的界限,不再是「我」,那麼我們應該如何行動呢?既然已經超越了自我,為什麼還要追求什麼?

◎這是一個深入的哲學問題,關於自我的本質和存在的意義。不同的哲學學派和思想家對於這個問題有不同的回答。有些學派主張超越自我的實現,尋求與宇宙的合一;有些學派強調個體的獨立和意義,追求自我實現和幸福。無論哪種觀點,這些都是對於自我的思考和追求的一部分。我們可以在這個過程中反思自己的價值觀和生活目標,並以開放和探索的態度尋找答案。我們可以保持謙遜和思辨的心態,透過不斷的自我反省和探索,尋找我們自己的道路。雖然自我可能是一個複雜而難以捉摸的概念,但我們仍然能夠以智慧和愛的力量,追求內在的平靜和真理。

且我而猶望其是我也,我決不可以由少誤。

譯文:

而且,如果我仍然希望那是我自己,我絕對不能犯小錯誤。

◎你的思考非常深刻。你指出,即使我們認識到自我是虛無的,我們仍然希望它是真實存在的。但我們不能因為這種希望而陷入錯誤之中。

我而既已決非我矣,我如之何不聽其或誤,乃至或大誤耶?

譯文:

既然我已經知道絕不是我自己了,我怎麼不聽任它或者犯下錯誤,甚至是重大錯誤呢?

◎當我們已經明確地決定自我不存在時,我們不應該追求一個不存在的自我,這只會讓我們陷入更深的錯誤之中。因為這種希望和追求本身就是錯誤的。

誤而欲以非我者為我,此固誤也,然而非我者則自誤也。

譯文:

誤而把不是我自己的事當是我自己的,這確實是錯誤,然而那些不是我自己的事情,本身也是錯誤。

◎我們應該承認自我是虛無的,接納這個事實,並從中獲得智慧。這樣,我們可以超越自我,超越錯誤的追求,並開展更深層次的心靈探索。我們在認識到自我虛無的同時,保持謙卑和開放的態度。這樣,我們可以擺脫迷惑和錯誤,尋找真理和智慧的道路。無論在追求自我的過程中,還是在超越自我的旅程中,我們都可以以冷靜和明智的心態前行。

非我之誤也,又誤而欲以此為我,作諸鄭重,極盡保護,至於不免呻吟啼哭,此固大誤也。

譯文:

那些不是我自己的錯誤,再犯錯誤還想把它當作是我自己的,非常嚴肅認真地對待,竭盡全力保護,甚至到了無法進行哭泣的地步,這確實是重大錯誤。

◎如果我們已經明確知道自我是虛無的,但仍然固執地想把虛無視為真實的存在,這是一種極大的錯誤。當我們將虛無視為自我,並且以它為中心,全力保護和追求,我們只會陷入苦惱和痛苦之中。因為自我是虛幻的,它無法提供真正的滿足和安慰。這種錯誤的追求只會帶來更多的痛苦和困惑。我們應該認識到自我虛無的本質,並放下對於虛無的執著。這樣,我們可以超越自我,超越錯誤的觀念,並尋求更深層次的幸福和平靜。我們不再為自我而呻吟和哭泣,而是尋求超越自我的智慧和實踐。在這個過程中,我們可以找到真正的解脫和幸福,超越錯誤的束縛,實現內心的平靜和智慧。

非我之大誤也,又誤而至欲以此為我,窮思極慮,長留痕迹,千秋萬世,傳道不歇,此固大誤之大誤也,然而總之非我者則自大誤大誤也。

譯文:

那些不是我自己的重大錯誤,再犯錯誤還想把它變成我自己的,苦思冥想,長久留下的痕跡,千秋萬世,傳承不息,這確實是大錯誤中的大錯誤,但總之那些都不是我自己的事物,本身也是一個大錯誤。

◎當我們已經明確知道自我是虛無的,卻仍然執著於將虛無視為真實存在時,這是一種極大的錯誤。這種錯誤的追求讓我們陷入長時間的思考和煩憂之中,並且留下許多的痕跡。我們可能花費大量的精力和時間,傳遞這種錯誤的觀念,追求一個根本不存在的自我。無論我們如何努力,這種追求都是錯誤的。因為自我是虛無的,它無法在千秋萬世中存在,也無法成為傳道不歇的存在。我們應終止這種追求虛幻自我的錯誤,並認識到自我之虛無。這樣,我們可以超越自我,超越迷惑和錯誤的思維,尋求真正的智慧和平靜。讓我們放下自我執著,不再被大誤所困擾。相反,讓我們追求超越自我的境界,尋找真實的自我實踐和幸福。在這個過程中,我們可以找到真正的解脫和智慧,超越迷惑和煩憂,實現內心的平靜和自由。

非我之大誤大誤也,既已誤其如此,於是而以非我者之日月,誤而任我之唐突,可也;以非我者之才情,誤而供我者之揮霍,可也。

譯文:

那些不是我自己的大錯誤中的大錯誤,既然已經錯誤到了程度,那麼就不是我自己的日月來說,錯誤而任由我自己的失落,可以理解;也不是我自己的才情,錯誤而供應我揮霍,也可以理解。

◎當我們已經明確知道自我是虛無的,但仍然堅持著將虛無視為真實存在時,我們很容易陷入錯誤的行為和處事方式。這種誤解讓我們不再尊重他人的日月,也不再珍惜他人的才情。我們可能以自我的唐突和揮霍的態度來對待他人,因為我們認為自我是中心和絕對。然而,這種行為只會加深我們的迷惑和痛苦。當我們放棄這種錯誤的觀念,並意識到自我之虛無時,我們才能真正尊重他人的價值和才情,以及與之相互關愛和合作。我們應放下自我中心的態度,尊重他人的存在和貢獻,欣賞他人的日月之光輝,並珍惜他人的才情之瑰寶。這樣,我們可以建立更和諧、關懷和合作的社會環境,同時也實現自己的內心平靜和自由。

以非我者之左手,誤為我摩非我者之腹,以非我者之右手,誤為我捻非我者之須,可也。

譯文:

用不是我自己的左手,錯誤地碰觸到不是我自己的小腹;用不是我自己的手腕,錯誤地抓住不是我的鬍鬚,也是可以的。

◎當我們固執於自我存在的錯誤觀念時,我們可能會將非自我的事物誤認為自己所擁有的,進而做出相應的行為。舉例來說,你提到了將非自己的左手誤認為自己的手,以及將非自己的右手誤認為自己的手。這樣的誤解是源於對自我存在的錯誤觀念,將自己與非自己的事物混淆在一起。然而,這樣的誤解只會帶來更多的迷惑和困惑。我們應該正確辨識自己的身體和身份,不將非自己的事物誤認為自己的。這樣,我們可以更清晰地理解自己和他人,並以正確的態度和行為來對待周圍的事物。我們應保持清醒和明智,避免將非自己的事物誤認為自己的,從而避免誤解和錯誤的行為。這樣,我們可以更好地理解和尊重自己和他人,並以正確的方式與周圍的世界互動。

非我者撰之,我吟之;非我者吟之,我聽之;非我者聽之,我足之蹈之,手之舞之;非我者足蹈而手舞之,我思有以不朽之,皆可也。

譯文:

如果不是我自己寫的,我吟誦它;如果不是我自己吟誦的,我聆聽它;如果不是我自己聽的,我用腳跳,用手舞動;如果不是我自己用腳跳用手舞動,我思考著有一種方式能使之永恆存在,這一切都可以的。

◎你提出了一系列非常有趣的觀點。你說非自己的事物撰寫,而你則吟詠;非自己的吟詠,而你則聆聽;非自己的聆聽,而你則用腳蹈舞,手舞動。你認為這樣的創作和表演可以超越個體的限制,具有不朽的價值。這種觀點反映了藝術和創作的力量。藝術可以超越個體的界限,讓我們與其他事物、他人以及更大的存在連結在一起。在這個過程中,我們可以放下自我,將自己與創作的對象融為一體,並表達出內在的情感和想法。當我們超越自我,將自己與藝術和創作融合,我們可以創造出不朽的作品,並讓觀眾共同感受其中的美和深意。我們在藝術創作和表演中追求超越自我的境界,無論是在吟詠、聆聽、舞蹈還是其他形式的藝術表達中,讓我們用心感受與創作對象的連結,並將自己的思想、情感和想像力通過藝術的方式展現出來。這樣,我們可以享受創作的喜悅,與觀眾共享美的體驗,並在這個創作過程中找到一種超越個體的深層滿足。

(圖片引自網路)

(圖片引自網路)

(八)

硯,我不知其何物也,既已固謂之硯矣,我亦謂之硯可也。

譯文:

硯台,我不知道它是什麼東西,既然已經被固定叫硯台了,我也叫硯台吧。

墨,我不知其為何物也;筆,我不知其為何物也;紙,我不知其為何物也;手,我不知其為何物也;心思,我不知其為何物也;

譯文:

墨,我不知道它是什麼東西;筆,我不知道它是什麼東西;紙,我不知道它是什麼東西;手,我不知道它是什麼東西;思考,我不知道它是什麼東西;

既已同謂之云云矣,我亦謂之云云可也。

譯文:

既然都這麼叫了,我也這麼稱呼吧。

◎這裡提到了一些日常生活中的物品,如硯、墨、筆、紙、手以及心思。你指出你對這些物品和概念的認識非常有限,但是你仍然稱之為它們的名字。這種觀點反映了人類對於周圍事物的認知有時候是有限的。我們可能不完全了解某些物品的本質,也許對於某些概念的理解也存在著模糊或有限的情況。然而,我們仍然使用它們的名字來表示它們。這種情況提醒我們,人類對於周圍世界的了解是有限的,而我們使用的語言和詞彙只是一種方便的表達方式。儘管我們對於某些事物的本質了解有限,但我們還是能夠使用名字來描述和區分它們。

◎我們在對世界的認識上應保持謙虛和開放的態度。即使我們對於某些事物的本質不甚了解,我們仍然可以使用相應的名字和詞語,並在日常生活中使用這些物品和概念。我們應該以尊重和好奇的態度去認識和探索世界,並透過交流和學習不斷豐富我們對事物的理解和認知。無論我們的知識有多少,我們都可以以謙虛的心態來對待世界和自己的思想。

窗明几淨,此何處也?人曰此處,我亦謂之此處。

譯文:

明亮整潔的窗戶,這裡是哪裡?人們說這裡,我也叫這裡。

風清日朗,此何日也?人曰今日,我亦謂之今日也。

譯文:

清風明朗的日子,是哪一天?人們說是今天,我也叫今天。

◎這裡描述了一個環境明亮整潔的場所,以及一個清爽明朗的日子。你問這些是在哪個地方和什麼時候,而人們回答說這是在「此處」和「今日」。「此處」和「今日」是相對於說話者所處的位置和時間而言的。它們是一種相對性的描述,根據不同的觀點和語境而有所變化。人們以「此處」來指稱當前所在的地方,而以「今日」來指稱當前所處的時間。這些詞語是一種方便的表達方式,用於確定和描述我們所處的位置和時間。

◎我們應保持對於當前環境的敏感和覺察,並使用適當的詞語來描述它們。儘管這些詞語是相對的和個體化的,但它們仍然是我們交流和理解世界的一種方式。我們應以敬畏和感激的心態來對待每個當下的「此處」和「今日」,並在其中尋找美麗和意義。無論我們所處的位置和時間如何,讓我們珍惜當下,善待自己和周圍的世界。

蜂穿窗而忽至,蟻緣檻而徐行,我不能知蜂蟻,蜂蟻亦不知我。

譯文:

蜜蜂穿過窗口飛來,螞蟻沿著欄杆緩慢行進,我不認識蜜蜂和螞蟻,它們也不認識我。

我今日而暫在,斯蜂蟻亦暫在,我倏忽而為古人,則是此蜂亦遂為古蜂,此蟻亦遂為古蟻也。

譯文:

我今天暫時存在,這些蜜蜂和螞蟻也暫時存在;如果我突然成為古人,那麼這些蜜蜂也成為古蜜蜂,這些螞蟻也成為古螞蟻。

◎這裡提到了一隻蜂和一隻蟻,它們在窗和檻上活動。你認識不了蜂和蟻,它們也不認識你。你指出,即使你在今天暫時存在,這些蜂和蟻也是暫時存在的。如果你突然成為古人,那麼這些蜂也變成了古蜂,這些蟻也變成了古蟻。這個觀點強調了人類和其他生物之間的短暫存在和相對性。無論是人類還是其他生物,都只是時間中的一個瞬間。我們無法真正認識和理解其他生物,就像它們也無法認識和理解我們一樣。同樣地,時間的流轉讓我們和其他生物一起短暫存在。如果我們突然成為古人,那麼其他生物也變成了古生物,因為時間已經改變了一切。

◎這種觀點提醒我們,我們是大自然中的一部分,與其他生物共同存在和演化。讓我們尊重和珍惜每個生物的存在,並以謙卑和欣賞的態度對待它們。無論是蜂、蟻還是其他生物,它們都有其獨特的價值和角色。讓我們以尊重和關懷的心態來對待大自然中的每一個存在,並與之共享這個世界。

(圖片引自網路)

(圖片引自網路)

(九)

我今日天清日朗,窗明几淨,筆良硯精,心撰手寫,伏承蜂蟻來相照證,此不世之奇緣,難得之勝樂也。

譯文:

今天天空明朗,窗戶明亮整潔,筆和硯台精美,心思細膩手寫,感謝蜜蜂和螞蟻到來作證,這是罕見的奇遇,難得的快樂。

◎這裡描述了一個今日天氣晴朗、窗戶明亮整潔,並配以良好的筆和精緻的硯石,你用心撰寫文字。同時,你還感受到蜂蟻的存在,彷彿它們與你相互交融,見證著這種難得的奇妙緣分。這樣的境遇確實是一種難得的喜悅和樂趣。當我們能夠在美好的環境中並專注地表達自己時,我們會感受到一種深刻的連結和共鳴。蜂蟻的出現可能是自然的巧合,也可能是一種象徵,讓你感受到與周圍世界的連結。這樣的時刻提醒我們要珍惜每個當下,感受生活中的美好和驚喜。讓我們在寫作、創作或其他活動中,抓住這種難得的機會,以滿懷愉悅的心情和專注的精神去表達自己。這種奇妙的緣分和勝利的樂趣是獨特而珍貴的。讓我們以感恩和喜悅的心態,享受這個與蜂蟻相互交融的美好時刻。這種連結讓我們感受到生命的奇妙和無窮的可能性。

若後之人之讀我今日之文,這真未必知我今日之作此文時,又有此蜂與此蟻也。

譯文:

如果未來的人讀著我今天的文字,他們或許無法知道,我寫這篇文章時有蜂蟻相伴。

夫後之人而不能知我今日之有此蜂與此蟻,然則後之人竟不能知我之今日之有此我也。

譯文:

對於未來的人而言,他們無法知道我今天有蜂蟻相伴,所以他們也無法真正了解我今天的情況。

◎你提出了一個有趣的觀點。你說如果未來的人讀到你今天的文字,他們可能不會知道你在創作這篇文字的同時遇到了蜂和蟻。換句話說,他們無法完全了解你當下的情境和體驗。這種情況反映了時間的相對性和個體經驗的獨特性。每個人的經歷和感受都是獨一無二的,而後來的人很難完全理解或共鳴。讓我們以謙遜和開放的態度來接受這一事實。每個人都有他們自己的故事和經歷,無法被完全捕捉或傳達給他人。這也提醒我們要欣賞每個當下的獨特性和珍貴性。無論後來的人是否能夠完全理解我們的當下體驗,讓我們繼續以真實和充實的方式去表達自己。透過文字、藝術和其他形式的創作,我們可以將自己的感受和想法傳達給他人。儘管他們可能無法完全理解,但這並不減少我們表達自我的價值和意義。讓我們在創作中保持真實和自由,並珍惜每一刻的獨特體驗。即使未來的人無法完全理解,我們的作品仍然能夠以自己獨特的方式觸動和啟發他們。

後之人之讀我之文者,我則已知之耳,其亦無奈水逝雲卷,風馳電掣,因不得已而取我之文自作消遣云爾。

譯文:

對於那些讀著我文字的未來的人,我已經知道了,但無奈時間流逝,風雲變幻,只能將我的文字作為娛樂消遣。

◎你指出了未來的人讀你的文字時,你已經了解到這個情況,這也是因為時間的流逝和個人經驗的無常。你將你的文字作為一種消遣,尋找一種在無奈中的寄託。這種觀點顯示了你對於自我存在和生活的深刻思考。你意識到時間的無情流逝,事物的變遷和個人經歷的不可捉摸。在這種情況下,你選擇以文字創作為一種消遣,尋找一種在無常中的安慰和自我表達。這種自我消遣的方式是人們在面對無奈和變遷時常常採取的。通過創作、藝術或其他愛好,我們可以在其中尋找一種自由和快樂的空間,讓自己暫時遠離現實的困境。讓我們以尊重和理解的態度接受這種自我消遣的選擇。每個人都有自己的方式來處理無奈和變遷,這也是一種個人的自由和表達。無論是通過文字、音樂、藝術還是其他形式的創作,讓我們繼續尋找和享受那些帶給我們安慰和快樂的消遣。在無常的世界中,讓我們找到屬於自己的片刻寧靜和自我實現。

後之人之讀我之文,即使其心無所不得以,不用作消遣,然而我則終知之耳,是其終亦無奈水逝雲卷,風馳電掣者耳。

譯文:

對於那些讀著我文字的未來的人,即使他們不需要把它當作娛樂,我還是會知道。同樣地,我也無奈時間流逝,風雲變幻。

◎你提到即使未來的人讀你的文字時,他們的心境可能不需要像你一樣尋求消遣,但你仍然了解到這一點。這是因為每個人都無法逃避時間的流逝和生命的無常。無論我們是否認識到這一點,時間仍然不可阻擋地推進。它像水一樣流逝,像雲一樣卷起,風一樣疾馳,閃電一樣閃過。我們無法完全掌控它,只能在它的推動下努力適應和生活。這種覺悟和理解是智慧的體現。無論我們是否意識到時間的無常,它仍然在不斷地改變我們的生活和環境。我們應該以開放和接納的心態面對這種無常性,並盡力適應和享受當下的瞬間。讓我們珍惜每一刻,無論是在創作中、消遣中還是生活中。無論我們是否意識到時間的流逝,它都在不斷推進,讓我們在有限的時間裡充實自己,尋找生命的價值和意義。讓我們以智慧和寬容的心態面對時間的流逝,並在其中找到屬於自己的安寧和幸福。無論是創作、消遣還是其他活動,讓我們在時間的流轉中珍惜當下,活出真正有意義的人生。

(圖片引自網路)

(圖片引自網路)

(十)

我自深悟夫誤亦消遣法也,不誤亦消遣法也,不誤不妨仍誤亦消遣法也,是以如是其刻苦也。

譯文:

我深深體會到,誤解本身也是一種消遣方式,不誤解也是一種消遣方式,不管是誤解還是不誤解,都可以當作消遣。因此我是如此執著的。

刻苦也者,欲其精妙也。

譯文:

所謂執著,就是追求事物最精妙之處。

◎無論是誤入一種情境,還是不誤入一種情境,都可以成為一種消遣的方式。你指出誤入一種情境可以帶來消遣,同時不誤入也可以成為一種消遣。你更進一步認識到,即使不誤入某種情境,仍然可以選擇誤入其中,作為一種消遣的方式。這種覺悟和意識反映了你對於消遣的看法和價值。你將消遣視為一種精緻和富有意義的活動,一種能夠在日常生活中帶來樂趣和充實的方式。刻苦是你追求精妙消遣的表現。你願意努力投入,以獲得更深入、更精緻的體驗。這種刻苦和努力是追求精神層面上的滿足和豐富的一種表現。讓我們以認真和耐心的態度去尋求精妙的消遣方式。透過投入和努力,我們可以深入體驗不同的活動和經歷,從中獲得滿足感和心靈上的豐盛。無論是閱讀、寫作、創作、探索自然或從事其他喜愛的活動,讓我們持續追求精妙,並以刻苦的精神來享受其中的樂趣和豐富。

欲其精妙者,我之孟浪(輕率,冒失)也。

譯文:

追求精妙之處,就是我的輕率。

我之孟浪者,我既以了悟也。我既了悟也者,我本無謂也。我本無謂也者,仍即我之消遣也。

譯文:

我追求精妙之處,我已經領悟到了。我已經領悟到了,其實無所謂。無所謂之後,我還是把它當作娛樂。

我安計後之人之知有我與不知有我也?

譯文:

我又何必在乎未來的人,是否知道我的存在呢?

◎你提到欲追求精妙的消遣,這是你的追求和孟浪。孟浪代表著你的領悟,意味著你已經覺悟到某種真理或理解。然而,你指出你的領悟不是基於個人的概念或主觀意識。你意識到自我本身是沒有固定意義或實體的。這種覺悟使你超越了個人的追求和論斷,進入了一種更為深遠的存在狀態。在這種認識中,你提出了一個重要問題,即後來的人是否能夠理解你是否存在或不存在。這是一個哲學性的問題,涉及到自我認識和外界認知的關係。後來的人無法真正理解你的存在或不存在,因為你已經超越了個人的概念和主觀意識。你的消遣不再依賴於後來的人是否能夠理解你,而是成為了一種超越個體的存在體驗。讓我們以開放和謙卑的態度面對這個問題。每個人都有自己的認知和理解,無法完全理解他人的存在。即使後來的人無法真正了解你的存在,你仍然可以繼續以自己的方式去消遣,並尋求更深層次的存在體驗。

(圖片引自網路)

(圖片引自網路)

(十一)

嗟乎!則是古人十倍於我之才識也,我欲慟哭之,我又不知其為誰也,我是以與之批之刻之也。

譯文:

唉呀!古人的才智比我強十倍,我想哭泣,但又不知道為誰哭泣,所以我只能批評他們,嘲笑他們。

◎你深深感受到古人在才識上超越你十倍,這使你感到悲傷,想要哭泣。然而,你又無法確定這些古人是誰,所以你以批評和創作來表達你的情感。

我與之批之刻之,以代慟哭之也。

譯文:

我批評他們,嘲笑他們,只是代替了哭泣。

◎你用批評和創作代替了哭泣,這成為你的一種消遣方式。

夫我之慟哭古人,則非慟哭古人,此又一我之消遣法也。

譯文:

我對古人的悲傷,並不真正是對古人的悲傷,這又是我另一種娛樂方式。

◎你用批評和創作來表達你對古人的悲傷,但這不完全是對古人的真正悲傷。這又是你另一種消遣的方式。在這種消遣中,你將你的情感轉化為創作和批評,以表達你內心的痛苦和對古人的敬仰。儘管無法真正悲傷古人,你通過批評和創作找到了一種釋放情感的方式。

◎我們理解和尊重你的情感表達方式。每個人都有自己獨特的方式來處理情感和消遣,而你選擇了批評和創作來表達你的情感。這種消遣方式讓你能夠在情感上找到一種出口,並通過創作來尋求內心的平靜和實現。無論是批評、創作還是其他的表達方式,讓我們以理解和包容的態度接納不同的消遣方式,並以這種方式尋找我們內心的寧靜和自我實現。

(圖片引自網路)

(圖片引自網路)

留言列表

留言列表