上圖:梨花

題解

鍾嶸《詩品》與劉勰《文心雕龍》齊名,為中國文學批評史上之「雙璧」。《詩品》專論五言詩,將漢魏以來的重要詩人分為上中下三品,加以精要評論。

以下文字節選自「國學典藏」版《詩品》之前言,楊焄撰,部分標題為上海古籍出版社編輯所加。

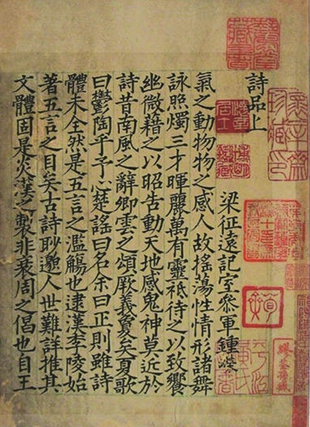

上圖:鍾嶸詩品序

思深意遠,妙有精理──鍾嶸《詩品》(國學典藏版《詩品》前言)

在卷帙浩繁的歷代詩文評著述中,鍾嶸《詩品》與劉勰《文心雕龍》這兩部精心結撰於南朝齊梁時期的著作一直都備受後世推崇。明代詩論家胡應麟雖然持論甚嚴,但也心悅誠服地稱許道,「評詩者,劉勰《雕龍》、鍾嶸《詩品》。劉、鍾藻騭,妙有精理」(《詩藪》外編卷二)。清代史學家章學誠儘管對文學頗存偏見,對這兩部著作卻評價很高,認為「《詩品》之於論詩,視《文心雕龍》之於論文,皆專門名家勒為成書之祖。《文心》體大而慮周,《詩品》思深而意遠。蓋《文心》籠罩群言,而《詩品》深從六藝溯流別也」(《文史通義.詩話》)。即使到了西潮激盪的晚清時期,這兩部體現中古時期文學觀念的論著依然被視為「詩文之門徑」(張之洞《輶軒語.語學》),被用來指導初學。不過細究起來,兩書在撰述旨趣、理論主張、批評方式等多個方面卻是彼此異趣,各有所長。與《文心雕龍》意在指導實際創作,因而涵蓋各種文學體裁、涉及諸多表現技巧有所不同,《詩品》的宗旨則在於評論詩人詩藝的優劣高下,因而集中探討了漢魏以來五言詩歌的源流遷變。

一、鍾嶸

鍾嶸(468?—518?),字仲偉,潁川長社(今河南長葛東北)人,生活於南朝齊、梁時期。鍾嶸在南齊永明初入學為國子生。歷仕三朝的知名文士江淹此刻正兼領國子博士,應該算是他的老師。由於好學深思,精通《周易》,鍾嶸受到了國子監祭酒王儉的賞識。當時詩壇的後起之秀謝朓正在王儉幕中擔任東閣祭酒,另一位年少聞名的文士王融則是王儉的從子。他們和鍾嶸年齡相近,興趣相投,有過密切的交往,並一起談論過詩文。國子監的同學中也不乏能文善詩之輩,其中有一位虞羲,曾游於竟陵王蕭子良門下。在蕭子良門下匯聚了一大批文人,最知名的當屬一代文宗沈約,鍾嶸或許向他請益討教過。還有一位後進領袖劉繪,本來準備撰寫專著來評論前代詩人,雖然最終未能蕆事,卻對鍾嶸後來撰著《詩品》有所啟發。年輕的鍾嶸身處如此良好的文化氛圍之中,對其提高詩歌品鑑能力自然助益良多。他晚年著手撰寫《詩品》,還將這些昔日的師友悉數列入,逐一予以論列品評。

鍾嶸在齊明帝蕭鸞時步入仕途,相繼擔任過南康王蕭子琳侍郎、撫軍將軍蕭遙光行參軍、安國令、司徒行參軍等職務。入梁以後,又先後出任臨川王蕭宏參軍、衡陽王蕭元簡記室和晉安王蕭綱記室。而在梁武帝天監初年時,劉勰也一度在蕭宏府中擔任記室。這兩位在後世齊名的批評大家在當時或許有過交流切磋,可惜文獻有闕,無法進一步深究了。鍾嶸的官職品階雖然並不高,可在齊、梁兩代都曾經上書讜言論政,頗有耿直英銳的氣概。他最後病卒於晉安王記室任上,故後世又稱他為「鍾記室」。

二、《詩品》

《詩品》當成書於梁代,是鍾嶸的晚年之作,也是他唯一存世的著作。儘管五言詩的創作自西漢起就已經出現,到了魏晉以後更是發展興盛,然而在某些評論家眼中,其地位卻無法與擁有悠久歷史和光輝傳統的四言詩體等量齊觀。鍾嶸則在序言中明確表態,「嶸今所錄,止乎五言」,將評論對象限定為五言詩,這不僅如實地反映出五言詩體早已取代四言詩體的發展現狀,更加彰顯出敏銳獨到的眼光和突破成規的勇氣。在五言詩的經典化歷程中,鍾嶸的《詩品》毫無疑問做出了極其重要的貢獻。

《詩品》全書以歷代五言詩人作為評論對象,擇取自漢代以來的一百二十二位知名詩人(另有無主名的「古詩」一則),根據創作水準的高低而分成上、中、下三品,分別予以簡要精切的評論。在每品之前還各有一篇序言,對詩歌起源、五言詩演進歷程、詩歌創作手法、詩歌審美標準、永明聲律說等問題都發表了意見。在具體評論過程中,鍾嶸還對列入上品和中品的三十六位詩人的創作特色加以考察推溯,並最終歸結至《國風》、《小雅》和《楚辭》這三大源頭,由此構建起歷代五言詩風格遞嬗承傳的譜系。儘管三品論人和推溯源流的做法在後世引起過不少非議,但就整體而言,《詩品》確實是一部精心撰作、結構縝密、條理清晰的詩評專著。

關於《詩品》的本來面貌,迄今還留有不少疑問,比如關於書名、序言安排的問題。還有一個問題則更牽涉對全書性質的判定。日本近代漢學家青木正兒根據《中品序》所云「嶸今所錄,止乎五言」以及「中品.梁左光祿沈約」條中所述「約所著既多,今翦除淫雜,收其精要」,率先提出:「從這口吻來看,則鍾嶸原來別有所編之總集,《詩品》一定是那書的附錄。」(《中國文學概說》第六章《評論學》)之後中沢希男、興膳宏等日本學者對此也續有討論。近年來中國學者梁臨川陸續發表了不少論文,從《詩品》內部找尋到更多證據,對此有極為深入細緻的考察,推測《詩品》原本應該是一部附有評論的詩歌總集,現存的評論部分只是其中的次要內容。儘管也有學者質疑此說,但似乎還不能用堅實的證據來予以駁斥。上述的這些疑問或許由於書缺有間而暫時很難得到圓滿的解答,但必要的討論對於深入探究《詩品》的文本特徵以及鍾嶸的文學思想而言無疑是大有裨益的。

三、鍾嶸的詩學觀念和《詩品》的文學特色

鍾嶸撰寫《詩品》的初衷是有感於不同的讀者在評論詩歌時,往往「隨其嗜欲,商榷不同」,以至「喧議競起,準的無依」(《上品序》),因此在闡述自己的詩學觀念時就顯得格外直截了當,在批評某些流弊時甚至還令人有尖銳激切之感。當然,並不能因為他對當時詩壇風尚多有譏評指摘,就簡單草率地將他置於和世風針鋒相對的立場,其實從不少地方仍然能發現他體現了齊、梁時期人們共有的審美觀念。

首先,鍾嶸認為詩歌的產生緣於「搖盪性情」,必須具有「感盪心靈」的效果。注重個人情感的抒發,原本是魏晉以來文學創作和文學批評中早就存在的現象,他的主張正順應著這樣的抒情傳統。人的日常情感原本是豐富多樣的,在諸多情感基調中,他尤其重視作品中所抒寫的哀怨沉痛之情。以悲為美的審美現象雖然早已出現,可到了《詩品》之中才被作為一個重要的理論主張被彰顯出來。在對詩人的具體評述中,屢屢可以看到這一特點。例如上品說古詩「意悲而遠」、「多哀怨」,李陵「文多悽愴,怨者之流」,班婕妤「怨深文綺」,曹植「情兼雅怨」,王粲「發愀愴之詞」,左思「文典以怨」,阮籍「頗多感慨之詞」;中品論秦嘉、徐淑「夫妻事既可傷,文亦悽怨」,劉琨、盧諶「善為悽戾之詞」,郭泰機「孤怨宜恨」,沈約「長於清怨」;下品評曹操「甚有悲涼之句」,毛伯成「亦多惆悵」。這些詩人所抒發的哀怨之情均與其坎坷顛沛的人生遭際密切相關,絕不是為文造情而生硬造作的無病呻吟,這就使得情感的表達更為真摯,也更為深沉。

其次,鍾嶸強調以「風力」為主幹而以「丹采」為潤飾,兩者相互結合方能形成完美的風格。所謂「風力」指的是作品爽朗鮮明、生動感人的特徵。《詩品》中有時還用到「骨氣」或「氣」等術語,其內涵大體相近。如上品論曹植「骨氣奇高」,劉楨「仗氣愛奇」、「真骨凌霜,高風跨俗」;中品評劉琨「自有清拔之氣」(《上品序》云:「劉越石仗清剛之氣。」意思相同),陶淵明「又協左思風力」,標舉的都是「風力」之美。所謂「丹采」則指作品文詞的華美,這方面受到了漢魏以來詩歌語言日趨精緻工巧的影響,也成為他衡量詩人的重要標準。如上品稱古詩「文溫以麗」,曹植「詞采華茂」,陸機「舉體華美」;中品評張華「巧用文字,務為妍冶」,謝惠連「工為綺麗歌謠」;下品中說宋孝武帝劉駿「雕文織彩」等等。某些詩人缺少華美的詞采,便會受到批評,比如受到後世推崇的曹操、陶淵明,就由於語言質樸省凈而被置於中、下品之列。明清時期的批評家對此頗為不滿,往往指責鍾嶸識見低下而品第未公。其實這原本是南朝時期整體的審美傾向,鍾嶸並未超脫於時代之外,不能因此對他求全責備。

第三,鍾嶸要求詩人在創作中必須「直尋」,崇尚作品中所體現的「自然英旨」。所謂「直尋」是指詩人對外界的美有著與生俱來的敏銳感受,並能通過自然鮮活的語言將這種即目所見的美展現出來。這方面的意見原本是針對當時某些詩人喜好堆垛典故、賣弄才學而發的。在鍾嶸看來,詩歌和其他文體的不同之處就在於它本諸性情,因而不能讓事典學問窒塞了情感的自由抒發。他批評顏延之「動無虛散,一句一字,皆致意焉。又喜用古事,彌見拘束」,感嘆任昉「動輒用事,所以詩不得奇。少年士子效其如此,弊矣」(均見中品),就是因為兩人的作品堆砌典故,過於雕琢。而在上品中評價謝靈運「興多才博,寓目輒書,內無乏思,外無遺物」,則是因為謝詩能夠充分體現「直尋」的特點,符合「自然英旨」的標準。與此相關,鍾嶸對南齊永明年間逐漸興起的聲律說也持批評反對的態度。他認為詩歌確實需要聲調流美,但四聲八病之類都是人工制定的規則,有悖於自然天成的要求。從詩歌發展的歷程來看,永明體詩人對聲律問題的探討和實踐直接影響到後世近體詩格律的形成,鍾嶸的意見無疑顯得過於保守。可是聲律說本身確實存在不少瑣碎嚴苛的不合理成分,此後四聲逐漸出現二元化的傾向,最終歸併為平仄兩種聲調,而八病也逐步被簡化和揚棄,慢慢演化出黏對等規則。由此可見,鍾嶸的批評也是事出有因,不能簡單地視作固執守舊。

除了在詩學理論方面多有建樹之外,從文學角度來考察,《詩品》一書在遣辭造語方面也極具個人特色,堪稱精巧別致的美文。

鍾嶸具有極為敏銳的藝術感知力,非常善於運用形象鮮明的比喻和詩意盎然的詞句來描摹不同詩人的風格特徵。這種印象式的鑑賞或許不夠精準,卻能迅速引發讀者的聯想和共鳴。例如上品評謝靈運云:「然名章迥句,處處間起;麗典新聲,絡繹奔會。譬猶青松之拔灌木,白玉之映塵沙,未足貶其高潔也。」再如中品評范雲、丘遲兩位云:「范詩清便宛轉,如流風回雪。丘詩點綴映媚,似落花依草。」他並沒有漫不經心地隨意著筆,而是全身心地沉浸其中,反覆涵泳,再三體悟,最後才將自己的審美體驗錘鍊凝結為清新雋永的評語。從某種程度上講,這已經不限於對詩藝的評判,本身就堪稱詩藝的創造了。

六朝時期原本是駢儷文學最為興盛的時代,受此影響,《詩品》中不少評語都以駢句寫成。明人王世貞曾詳細介紹過自己的閱讀體驗:「吾覽鍾記室《詩品》,折衷情文,裁量事代,可謂允矣,詞亦奕奕發之。……吾獨愛其評子建『骨氣奇高,詞采華茂,情兼雅怨,體被文質』;嗣宗『言在耳目之內,情寄八荒之表』;靈運『名章迥句,處處間起;麗典新聲,絡繹奔會』;越石『善為淒悷之詞,自有清拔之氣』;明遠『得景陽之詭諔,含茂先之靡嫚。骨節強於謝混,驅邁疾於顏延。總四家而並美,跨兩代而孤出』;玄暉『奇章秀句,往往警遒。足使叔源失步,明遠變色』;文通『詩體總雜,善於模擬。筋力於王微,成就於謝朓』。此數評者,讚許既實,措撰尤工。」(《藝苑卮言》卷三)摘取的諸多評語均為駢句,雖然行文聯屬整飭,卻並不艱澀生硬,毫無纖巧板滯之感,顯得典雅精鍊,清麗工巧。

不過《詩品》中的評語並非全是如此,有時也不拘一格,呈現出駢散結合、純任自然的面貌。比如中品評陶淵明云:「其源出於應璩,又協左思風力。文體省靜,殆無長語。篤意真古,辭興婉愜。每觀其文,想其人德。世嘆其質直。至如『歡言酌春酒』、『日暮天無雲』,風華清靡,豈直為田家語耶?古今隱逸詩人之宗也。」前半部分句式雖然較為整齊,卻並非嚴格的對句;中間穿插幾句陶詩作為例證,文勢頗具逸宕之趣;最後又用散句設為問答,顯得頓挫有致。明人胡應麟曾批評《詩品》「詞則雅俚錯陳」(《詩藪》內編卷二),他視為缺憾的其實恰恰是鍾嶸行文疏盪而頗有奇氣的表現。

《詩品》在評述詩人之際,有時還會穿插一些軼事佳話,很多地方都堪與《世說新語》等六朝小說媲美。比如中品謝惠連條記載:「康樂每對惠連,輒得佳語。後在永嘉西堂,思詩竟日不就。寤寐間忽遇惠連,即成『池塘生春草』。故常云:『此語有神助,非吾語也。』」就事實而言,這則創作本事並不可信,卻準確地揭示出「池塘生春草」這樣的佳句本出天然,無假雕琢。又如中品江淹條記載了一則軼事:「初,淹罷宣城郡,遂宿冶亭,夢一美丈夫,自稱郭璞,謂淹曰:『吾有筆在卿處多年矣,可以見還。』淹探懷中,得五色筆以授之。爾後為詩,不復成語,故世傳江淹才盡。」儘管並不能真正揭示江淹創作才能衰退的原因,可寥寥數筆,卻讓人讀來興味頓生。

四、古直《鍾記室詩品箋》和許文雨《鍾嶸詩品講疏》

在後世的流傳過程中,陸續出現過一些《詩品》注本。從明代開始,陸續有學者對《詩品》做過零星的校勘或箋注,可是都比較瑣碎,闕略訛謬極多。明末清初之際的學者陸鉞撰有《鍾嶸詩品注釋》(參見陸鉞《離憂集》所附陳瑚《巽庵小傳》),但該書似乎並未付刻。現存最早的完整校注本是咸豐年間刊刻的張錫瑜《鍾記室詩評》三卷,在詞句釋證、文本校訂、義理闡發等方面都頗有見地,可惜流傳未廣,知者寥寥。

近現代以來,有不少知名學者都在大學課堂上開設過《詩品》課程。早年任教於北京大學的黃侃為了授課之需編纂過《詩品講疏》,儘管全書最終並未完成,但從當時發表的《詩品箋》(整理本已收入拙編《鍾嶸詩品講義四種》)中,已經可以略窺其研究旨趣。

緊隨隨後,在中央大學任教的陳延傑,在中山大學任教的古直,在北京大學任教的許文雨,在暨南大學任教的陳柱,在廈門大學任教的陳衍,在無錫國學專修學校任教的錢基博、葉長青等,也都講授過《詩品》專題課程,並有相關研究成果問世。在這些論著中,率先出版的是陳延傑的《詩品注》(開明書店,1927年),但內容比較粗疏,引發過不少嚴厲的批評。足以代表民國時期《詩品》研究最高水平的,當推古直的《鍾記室詩品箋》和許文雨的《鍾嶸詩品講疏》。

古直(1885—1959),字公愚,號層冰,廣東梅縣人。早年曾加入同盟會,創辦梅州高等小學,後相繼在梅州中學、廣東大學、中山大學、梅南中學、南華大學任教,晚年任廣東省文物保護委員會委員、廣東文史館館員。

古直生平著述主要有《陶靖節詩箋》《汪容甫文箋》《鍾記室詩品箋》《曹子建詩箋》《漢詩辨證》《阮嗣宗詩箋》《層冰文略》《層冰碎金》等。《鍾記室詩品箋》完稿於1925年,但因為要編入古氏所著《隅樓叢書》之中而遷延未刻,直至1928年才由上海聚珍仿宋印書局正式印行。出版時間雖然比陳延傑《詩品注》稍晚,但無論是徵引故實,還是校詁字句,抑或是推求文意,都有很多創穫,可謂後來居上。古直在書中還根據宋人所編《太平御覽》的記載,認為今本《詩品》已經遭到後人篡改,現居中品的陶淵明「本在上品」。此說在學界引起過長達半個多世紀的爭論,方孝岳、胡小石、汪辟疆、陳延傑、許文雨、錢基博、葉長青、傅庚生、王叔岷、錢鍾書、逯欽立、中沢希男、車柱環、陳慶浩、李徽教等數十位中外學者都曾捲入其中,各執一端,聚訟紛紜。儘管經過眾人的考證辨析,最終證明古直所言並不可信,但由此也足見《鍾記室詩品箋》的影響深遠,而這番論辯也極大地推進了對《詩品》的全面研究。

許文雨(?—1957?),又作許文玉,原名許孝軒,字維周,浙江奉化人。早年求學於北京大學,並留校任教,後又相繼任教於之江大學、福建省立師範專科學校、山東大學、鄭州師範學院。生平著述主要有《文論講疏》、《唐詩綜論》、《唐詩集解》等。早年在北京大學授課時,許氏曾編有《詩品釋》(北京大學出版部,1929年)。數年後他又編纂《文論講疏》(正中書局,1937年),其中「鍾嶸《詩品》」部分即在《詩品釋》基礎上加以修訂增補而成。古直《鍾記室詩品箋》出版不久,許氏就撰有《評古直〈鍾記室詩品箋〉》加以評議,尤其批評古氏「條記舊文,堪稱閎蘊。而於『釋事忘意』之譏,恐亦難免」,儘管旁徵博引,考訂細密,但在研究視角和考察方式上依然存在局限,由此強調研究《詩品》不能局限於文獻考索,還必須深入闡發其旨趣義理。有鑒於此,他在箋注《詩品》時除了校詮字句、疏通文意之外,還特別注重徵引歷代詩文評資料,藉以引申發揮鍾嶸論詩的宗旨,並嘗試去歸納總結《詩品》的撰述體例和品鑑義理。

古直、許文雨兩家偏重不同而各有所長,堪稱近現代《詩品》研究中的翹楚。稍後葉長青編纂《鍾嶸詩品集釋》(華通書局,1933年),採摭匯集諸家論說,最為倚重的便是古氏《鍾記室詩品箋》和許氏《詩品釋》(當時尚未及見許氏《文論講疏》中修訂增補的內容)。此後出版的不少帶有集解匯評性質的《詩品》注本,如楊祖聿《詩品校注》(文史哲出版社,1981年)、李徽教《詩品匯注》(韓國嶺南大學出版部,1983年)、王叔岷《鍾嶸詩品箋證稿》(台灣中研院中國文哲研究所,1992年)、曹旭《詩品集注》(上海古籍出版社,1994年;又有增訂本,上海古籍出版社,2011年)等,也都大量徵引過古直和許文雨的研究成果。儘管以目前《詩品》研究的進展來參照衡量,古、許兩家注本在校勘、注釋、評析等方面都未盡完善,尤其是在確定底本時都選擇了當時較為通行的何文煥編《歷代詩話》本,不僅未能充分呈現此書原貌,還存在個別品語的訛誤脫漏,但無論是對普通讀者而言,還是對專業學者而言,依然是研讀《詩品》時足資參考的重要注本。

【文章出處】

《壹讀》

〈好書.推薦:上海古籍出版社(國學典藏)《詩品》〉

2020-07-19

網址:

https://read01.com/OAjMdjy.html?__cf_chl_captcha_tk__=b635271e693c1eb21c490b11d97ed66f9b20e402-1606781236-0-AdscqClLswZcXNbhmutw1zNwlR7jXqWpo1bce-00y1zdvE-sYx8ZIdnZrX7T3gcbcw2NVhdrrHq6mB9v7dr_a6xNDvG8cGtWfKvzbrFZlsmTgRQf6lUgiNh5uaDUFw6BfrOT0Ri3TZWbA3Kaz2bnzl3In6J_OBskxV4bf5YlmqSqxBtCveUUAnzFlbCeIiVibu-BICuOif11OdLpOKIcmT0FtGo8EyDDCDDcuNG_Lb0k4G78gm-XxZ49vSMJ5SKZ_6Uz2o9MejsG0FkzXNcRkW4h4AMuGF3LWWqp4yfdmR1PsAHiu2OvzzgCaM6EADiDdwC_jfsGym1hMYpk2jwDF3GhK9W8jlzZqLYpVC-hlqcYKLONJCFmcc9LLKBmeTOSR-UspM_bt1nloDJc0ZL8p4VFcNMJDWYwRqPuxNTaTTS99NboXzQfdXAOYy81zNe4kbTjcB-NWD4Wk5hkv4JXN4Wz38QTiYoEYA7hM0NVmemgfEUkAhsYRyyPcOCbsDFJ4zXTJuRXnjZjHmKDgNnQfAbhVNddvRaxBWY7afDHqjEi1jjWwMCZrC8dc7jfj1N57ClUyo28GuOs_Nm-XnISZid6HM9V54wmuY7_TIaPX56j#.X8WJSagzZPZ

作者:楊焄

【作者簡介】

楊焄,文學博士,華東師範大學中文系教授、博士研究生導師,中國《文心雕龍》學會副秘書長,主要研究領域為魏晉南北朝文學、清代文學、域外漢文學及近現代學術史。

- Nov 28 Sat 2020 11:56

△楊焄:思深意遠,妙有精理----鍾嶸《詩品》(國學典藏版《詩品》前言)

全站熱搜

留言列表

留言列表

發表留言

留言列表

留言列表