(圖片引自網路)

題解

〈女工悲曲〉選自《楊華作品集》,寫於日本昭和七年(民國二十一年),藉由一名女工看錯天光,焦急趕至紡織工場,卻不得進入的窘境,呈現勞動者在經濟型態改變後的弱勢。

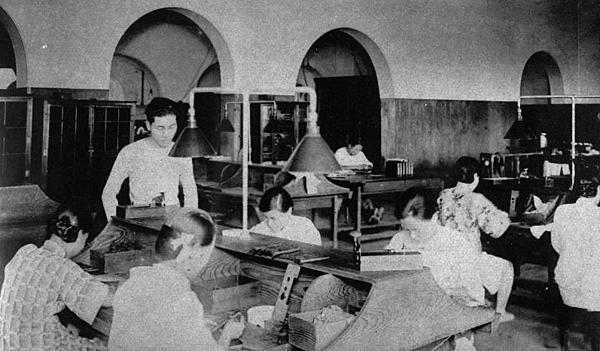

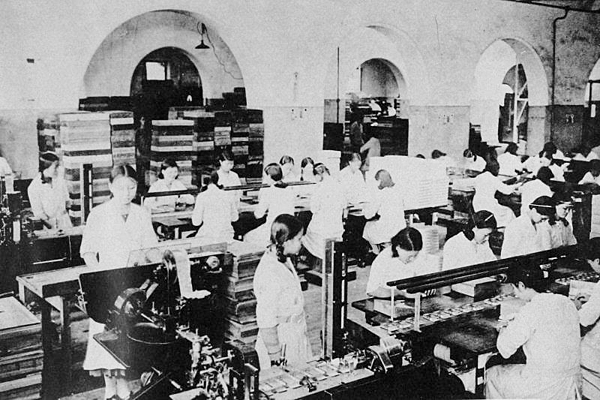

日治時期(1895-1945),日本引入資本主義及現代化,使原以農業為主的臺灣向工業化發展,出現了大量勞工。隨著日本政策推動,臺灣工業漸趨現代化經營型態,新式工場興起,多為農產加工業或民生輕工業,紡織工場即為其一。而日本政府及資本家將臺灣視為支持本國工業、企業發展的後盾,要求以廉價的原料、人力進行大規模生產,以獲取更高利潤。勞工不僅工資低廉、工時長,還容易受到欺壓,但處於有嚴格法令控制下的殖民社會,就業機會少,勞工即使受到不公對待,多半也只能忍耐度日。且因日人認為女工「有忍耐力」、「服從性高」,適合長時間勞動而不反抗,故工作細瑣的紡織業女工比例高,在民國二○年代,此是唯一女工數超過男工數的工業。

處於這種時代背景下的楊華,對弱勢族群的處境有相當程度的體會,企圖藉詩作反映在產業結構改變的社會中,勞工遭受壓迫的困境。楊華在〈一個勞働者的死〉中就明白控訴:「可惡的資本家啊!你們對於勞工們的心思,最好一天二十四點鐘都給你作工,拼命地作工,勞工們的工錢,你們最好想減低到小而又小的限度,你們把勞工們的勞力的結晶統統攘奪了,把他們的心血統統吸乾了。」

作者楊華本來是在私塾教授古典漢文,並加入以研討推廣古典漢詩為主的「礪社」。後來受到臺灣二○、三○年代新文學運動影響,開始自學白話文,從引介中國新文學的報章書籍中汲取養分,嘗試以白話文寫作,作品中偶有模仿痕跡。學者許俊雅認為:「在日本殖民統治下的歷史,新文學的出發,本來就帶著學習模仿的道路前進,『接受外來影響』、『模仿學習』並不能否定其獨創性,恰恰相反的是從某一種文學間的接觸能引發出作家勃發的創造力。」之後楊華投稿白話詩比賽獲獎,從此走上白話文創作之路。儘管從作品數看來,楊華以創作白話詩為主,但他直到死前一年都還有古典漢詩發表見報,可見他新舊文學兼有創作。除了在創作中表達社會關懷外,楊華更是身體力行參與社會運動,加入由林獻堂、蔣渭水等人創立的「臺灣文化協會」,該協會以辦理各種講座及讀報社,進行文化啟蒙,反對殖民統治,鼓吹民族自治等。楊華不但投入協會,甚至還設籍於蔣渭水家中,他對社會運動的參與,也導致他被懷疑違反《治安維持法》而遭逮捕入獄。出獄後,並未讓楊華退縮,他仍然熱心參與社會、文化運動。

另一方面,楊華一生貧病交迫,生平資料極少,身世首見於公眾,竟然是在1936年《臺灣新文學》的一則啟事:「島上優秀的白話詩人楊華,因過度的詩作和為生活苦鬥,約於兩個月前病倒在床,曾依靠私塾教師收入維生,今已斷絕,生活陷入苦境,貧病交迫,與妻艱困度日,亟待諸位文學同志捐款救援,以助其恢復元氣。屏東市一六七貧民窟。」楊華體弱多病,常因此中斷工作,沒有收入。又因為日本引進新式學校,私塾沒落,作為私塾教師的楊華更是難以維生,因肺結核病倒在床也無錢就醫,需經文學社團募款、向朋友借錢以救急。但楊華最終因不想遺留債務,拖累家人而選擇自縊,留下妻子與年僅三歲的女兒。

楊華的作品類型以新詩為主,是日治時期漢語新詩篇數最多的詩人,計有三百二十八首,另外還寫有兩篇白話小說及五十餘首古典漢詩。

延伸欣賞:

https://www.youtube.com/watch?v=U1R8xa4GI-I(〈女工悲曲〉台語朗誦)

(圖片引自網路,龍騰文化)

女工悲曲

星稀稀,風絲絲,

淒清的月光照著伊,

搔搔面,拭開目睭,

疑是天光時。

天光時,正是上工時,

莫遲疑,趕緊穿寒衣。

走!走!走!

趕到紡織工場去,

鐵門鎖緊緊,不得入去,

纔知受了月光欺。

想返去,月又斜西又驚來遲;

不返去,早飯未食腹裡空虛;

這時候,靜悄悄路上無人來去,

冷清清荒草迷離,

風颼颼冷透四肢,

樹疏疏月影掛在樹枝。

等了等鐵門又不開,

陣陣霜風較冷冰水,

冷呀!冷呀!

凍得伊腳縮手縮,難得支持,

等得伊身倦力疲,

直等到月落,雞啼。

【作品出處】

《楊華作品集》

〈女工悲曲〉

作者:楊華

【作者簡介】

楊華,本名楊顯達,號敬亭,筆名楊華。日本明治三十三年(1900)生於臺北,後遷居屏東。昭和十一年(1936)因貧病交迫,英年早逝,有「薄命詩人」、「孤魂詩人」之稱。因為家境貧困、體弱多病,楊華沒有接受過完整的學校教育,在刻苦自修後,以教授漢文維生。大正十二年(1923)加入「礪社」,其漢文詩多在此時期完成。昭和元年以〈小詩〉、〈燈光〉獲獎,正式走向新文學創作之路。隔年因違反《治安維持法》被捕入獄,其間創作五十三首新詩,後來集結出版,題名為《黑潮集》。楊華一生堅持使用漢文創作,也是嘗試以臺灣語文入詩的先驅。其新詩具體呈現時代風貌,具社會改革意義。今有《楊華作品集》行世。

上圖:日治時期女工(圖片引自網路)

註釋解析

(一)描寫淒冷月夜中,女工被月光驚醒,害怕上工遲到的緊張。

星稀稀,風絲絲(微弱),

◎全詩分為四節。本小節以景入情,原本靜謐的場景,卻因女工錯認「月光」為「天光」,趕著上工,而使情境頓時變得緊張,可見工作帶給女工的壓力。

淒清的月光照著伊(閩南語,他),

搔搔面,拭(擦抺)開目睭(音ㄓㄡˇ,閩南語,指眼睛),

◎睭,本意為深,與眼睛無關,應為閩南語借漢字以表音。

疑是天光(天亮)時。

◎疑是天光時︰承上啟下,描寫剛醒來「拭開目睭」卻看不清天光的「景」,又用「疑」緊連後續擔心上工遲到的「情」,為後續情節埋下伏筆。

◎本詩以第三人稱(伊)描寫女工的悲戚處境,因為看錯天光,擔心生計而慌張趕赴工場,卻發現上班時間未到,進退失據。

天光(閩南語,指天亮)時,正是上工時,

莫遲疑(猶豫不決),趕緊穿寒衣(冬日禦寒的衣服)。

◎以為已近上工時間,於是產生「莫遲疑」、「趕緊」的自我催促,凸顯女工的慌張。

◎本段以稀疏的星、微弱的風、淒清月光,先營造出淒涼寒冷的場景,奠定本詩基調,再從「景」聚焦到「人」。

上圖:日治時期女工(圖片引自網路)

(二)描寫女工趕至工場,得知真相後進退兩難。

走!走!走!

◎先連用三個「走!」是用閩南語的「跑」和驚嘆號強化焦急神態,製造緊張感,對比之後「趕到」、「不得入去」的落差而產生可悲感,再敘述連月光都欺騙自己,傳達出女工處於弱勢的哀戚。

趕到紡織工場(工廠)去,

鐵門鎖緊緊,不得入去,

纔(才)知受了月光欺(欺騙)。

◎結果才發現是被月光欺騙。

想返去(回去),月又斜西(指月亮西落,即將天亮)又驚來遲;

不返去,早飯未食腹裡空虛;

◎窘迫未歇,緊接著又陷入「要不要返去」的矛盾掙扎,呈現女工進退失據的掙扎與無奈。

上圖:日治時期女工(圖片引自網路)

(三)描寫女工等待的冷寂場景,營造孤單哀憐的氛圍。

這時候,靜悄悄(音ㄑ一ㄠˇ)路上無人來去,

◎這時候︰承接前一節「想返去」和「不返去」的兩難,凸顯當下處境的困窘

冷清清荒草迷離(模糊難以分辨的樣子),

風颼颼(音ㄙㄡ,寒冷的樣子)冷透四肢,

樹疏疏月影掛在樹枝。

◎以「靜悄悄」、「冷清清」、「風颼颼」、「樹疏疏」連續四句的疊字勾勒出冷清孤寂畫面,烘托女工的孤單無助,弱勢形象更為鮮明。

上圖:日治時期女工(圖片引自網路)

(四)描寫女工苦等至天亮。

等了等鐵門又不開,

陣陣霜風(閩南語,冷風)較冷(閩南語,比……更冷)冰水,

◎先點出女工最終選擇等待,再描寫等待的場景:工場鐵門不開,工場外霜風冰冷。

冷呀!冷呀!

◎再將女工單薄的身影置入,連用兩個「冷呀」反映孤苦無助的弱者面貌,令未進食的女工處於飢寒交迫中。

凍得伊腳縮手縮,難得支持(閩南語,支撐),

等得伊身倦力疲,

◎從女工的狀態(身倦力疲)暗示等待時間之漫長。

直等到月落,雞啼。

◎從外界的場景變化(月落雞啼)暗示等待時間之漫長,最終以「直等到月落,雞啼」收束全詩,遺留無限淒涼。

◎從女工的狀態(身倦力疲)、外界的場景變化(月落雞啼)暗示等待時間之長,對比之前擔心上工遲到的想法,更增添女工為謀生而苦苦承受壓迫的無奈與悲哀。

◎在寫作技巧方面,藉「摹寫」景物烘托出女工悲苦的處境,運用「對偶」追求形式上的美觀與韻律,而大量的「類疊」,除了加強氛圍的急迫性、場景的孤寂感外,也構成詩句的節奏。樸實的表現手法,真摯動人的內容,使本詩成為日治時期「臺灣詩」的佳作。

上圖:日治時期女工(圖片引自網路)

留言列表

留言列表