題解

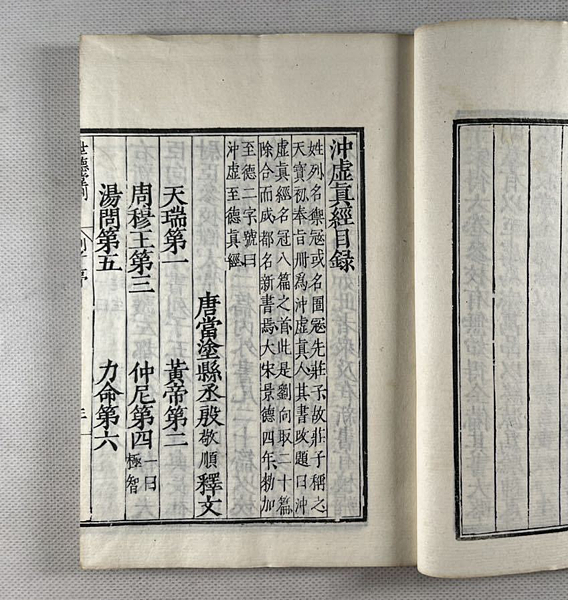

〈黃帝〉,出自《列子》第二篇。《列子》一書相傳是戰國是列禦寇所著。《漢書藝文志》著錄《列子》早已散佚。全書共八篇,內容頗多民間傳説、寓言和神話故事。

本篇在論述養身冶物之道。全文圍繞道心與外物的關係展開多番探討,唯有應理處順,忘形養神,才能達到所適常通,遇物無滯的境界。具體而言,修養內在道心。必須「壹其性,養其神」,做到心無逆順,物我兩忘。列子以列子御風、伯昏臨淵、商丘誠信、粱鴦飼虎、津人撮舟、呂梁濟水、佝僂承蜩等多則寓言對此反覆加以證明。同時他又指出,除了保持內心的虛靜凝獨,人們在應物處世時還必須「含其德」,做到韜光養晦,與世無違。

列子,名列禦寇,亦作列圄寇、列圉寇,鄭國人,居鄭圃,四十年無人識之。《莊子》中多載其傳說,後被道教神化為神仙,唐玄宗封他為「沖虛真人」,宋徽宗封他為「致虛觀妙真君」。子列子,後一個「子」表示有德之人,前一個「子」表示是作者或說話人的老師。《陔余叢考.夫子》:「有以子為師之專稱者,《公羊傳序》有子公羊子、子司馬子。何休釋曰:加子於姓上,名其為師也。若非師而但有德者,不以子冠氏也。《梁溪漫志》云:《列子》書,亦其門人所集,故曰子列子,冠氏上,明其為師也。不但言子者,所以避孔子也。」

列子.黃帝

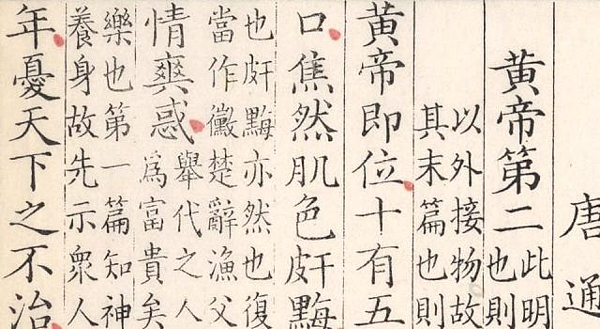

黃帝即位十有五年,喜天下戴己,養正命,娛耳目,供鼻口,焦然肌色皯黣,昏然五情爽惑。又十有五年,憂天下之不治,竭聰明,進智力,營百姓,焦然肌色皯黣,昏然五情爽惑。黃帝乃喟然贊曰:「朕之過淫矣。養一己其患如此,治萬物其患如此。」於是放萬機,舍宮寢,去直侍,徹鐘懸。減廚膳,退而間居大庭之館,齋心服形,三月不親政事。晝寢而夢,遊於華胥氏之國。華胥氏之國在弇州之西,台州之北,不知斯齊國幾千萬里;蓋非舟車足力之所及,神游而已。其國无師長,自然而已。其民无嗜慾,自然而已。不知樂生,不知惡死,故无夭殤;不知親己,不知踈物,故无愛憎;不知背逆,不知向順,故无利害;都无所愛惜,都无所畏忌。入水不溺,入火不熱。斫撻无傷痛,指擿无痟癢。乘空如履實,寢虛若處床。雲霧不硋其視,雷霆不亂其聽,美惡不滑其心,山谷不躓其步,神行而已。黃帝既寤,怡然自得,召天老、力牧、太山稽,告之曰:「朕閒居三月,齋心服形,思有以養身治物之道,弗獲其術。疲而睡,所夢若此。今知至道不可以情求矣。朕知之矣!朕得之矣!而不能以告若矣。」又二十有八年,天下大治,幾若華胥氏之國,而帝登假,百姓號之,二百餘年不輟。

【文章出處】

《列子》

〈黃帝〉

原作者:(傳)列禦寇

註釋翻譯

(編按:各章原無標題,標題為編者暫擬)

(一)黃帝夢華胥

黃帝即位十有五年,喜天下戴己(王叔岷:「《路史後記》五注引『戴』上有『之』字,當從之。『喜天下之戴己』與下文『憂天下之不治』句法一律。《藝文類聚》十一引『戴』上亦有『之』字。」戴,擁護,尊奉),養正命(俞樾:「正當為生。」),娛耳目,供鼻口,焦然肌色皯黣,昏然五情爽惑。

譯文:

黃帝即天子位的第十五年,因天下百姓擁戴自己而十分高興,於是就保養身體,興歌舞娛悅耳目,調美味溫飽鼻口,然而卻弄得肌膚枯焦,面色霉黑,頭腦昏亂,心緒恍惚。

又十有五年,憂天下之不治,竭聰(聽力)明(視力),進智力(《釋文》:「進,音盡。」智,指智力。力,指體力),營(治理。《詩.小雅.黍苗》:「召伯營之。」鄭玄箋:「營,治也。」下文「養一己其患如此,治萬物其患如此」,「養一己」與上文「養正命」相應,「治萬物」與「營百姓」相應,知營意為治)百姓,焦然(焦,一本作「燋」,二字通用。焦然,枯焦的樣子,面色黃黑)肌色(一作顏色)皯(面色枯焦黝黑)黣(面色晦黑。《釋文》云:「《埤蒼》作 ,同音每,謂木傷雨而生黑斑點也。皯黣亦然也。」),昏然五情(五情,喜、怒、哀、樂、怨,亦泛指人的感情。《文選》曹植〈上責躬應詔詩表〉:「五情愧赧。」劉良註:「五情,喜、怒、哀、樂、怨。」)爽惑(爽惑,爽然迷惑,空虛恍傷,心緒迷亂)。

譯文:

又過了十五年,因憂慮天下得不到治理,於是竭盡全部精力,增進智慧和體力,去治理百姓,然而同樣是肌膚枯焦,面色霉黑,頭腦昏亂,心緒恍惚。

黃帝乃喟然(歎息的樣子)贊(張湛註:「贊當作歎。」《釋文》:「贊音歎。」)曰:「朕(古人自稱之詞,自秦始皇始,專用為皇帝自稱)之過(過錯)淫(張湛註:「淫當作深。」《釋文》:「淫音深。」)矣。養一己其患如此,治萬物其患如此。」

譯文:

黃帝長歎道:「我的錯誤真是太深了。保養自己的毛病是這樣,治理萬物的毛病也是這樣。」

於是放(放棄)萬機,舍宮寢,去直侍(直,通「值」,當值,指值班官吏。侍,指侍從),徹(徹,通「撤」,撤除。《左傳.宣公十二年》:「軍衛不徹。」註:「徹,去也。」鍾懸,指懸掛的鍾磐之類的樂器)鐘懸。減廚膳,退而間(《釋文》:「間音閒。」意亦為閒)居大庭之館,齋心(齋心,清除心中雜念)服形(服形,降服形體慾望。張湛註:「心無慾則形自服矣。」盧重玄解:「齋肅其心,退伏其體。」),三月不親政事。

譯文:

於是他放下了紛繁的日常事務,離開了宮殿寢室,取消了值班侍衛,撤掉了鍾磐樂器,削減了廚師膳食,退出來安閒地居住在宮外的大庭之館,清除心中雜念,降服形體慾望,三個月不過問政治事務。

晝寢而夢,遊於華胥氏之國。華胥氏之國在弇州之西,台州之北,不知斯齊(張湛註:「斯,離也。齊,中也。」周克昌云:「『齊』通『臍』。以臍居腹之中部,故引申為『中』或『中央』之義。」)國幾千萬里;蓋非舟車足力之所及,神游而已。

譯文:

有一天,黃帝白天睡覺時做夢,遊歷到了華胥氏之國。華胥氏之國在弇州的西方,台州的北方,不知離中國有幾千萬里,並不是乘船、坐車和步行所能到達的,只不過是精神遊歷而已。

其國无師(本作「帥」。當以「師」為正)長,自然而已。其民无嗜慾,自然而已。

譯文:

那個國家沒有老師和官長,一切聽其自然罷了。那裡的百姓沒有嗜好和慾望,一切順其自然罷了。

不知樂生,不知惡死,故无夭殤;不知親己,不知踈物,故无愛憎;不知背逆,不知向順,故无利害;都无所愛惜(王重民:「『惜』當作「憎』,字之誤也。」「《御覽》七十九引正作『憎』。」王叔岷:「范致虛解:『都無所愛憎,故其心無所知。』是所見本『惜』亦作『憎』。」),都无所畏忌。

譯文:

他們不懂得以生存為快樂,也不懂得以死亡為可惡,因而沒有幼年死亡的人;不懂得私愛自身,也不懂得疏遠外物,因而沒有可愛與可憎的東西;不懂得反對與叛逆,也不懂得贊成與順從。因而沒有有利與有害的事情。沒有什麼值得偏愛與吝借的,也沒有什麼值得畏懼與忌諱的。

入水不溺,入火不熱。斫(砍)撻(打)无傷痛,指擿(搔爬)无痟(疼)癢。

譯文:

他們到水中淹不死,到火裡燒不壞。刀砍鞭打沒有傷痛,指甲抓搔也不覺酸癢。

乘空如履實,寢虛若處床。雲霧不硋(同「礙」)其視,雷霆不亂其聽,美惡不滑(擾亂。通「汩」。一本作「汩」)其心,山谷不躓(阻擋,妨礙)其步,神行而已。

譯文:

乘雲升空就像腳踏實地,寢臥虛氣就像安睡木床。雲霧不能妨礙他們的視覺,雷霆不能搗亂他們的聽覺,美醜不能干擾他們的心情,山谷不能阻擋他們的腳步,一切都憑精神運行而已。

黃帝既寤,怡然自得,召天老、力牧、太山稽(天老、力牧、太山稽,張湛註:「三人,黃帝相也。」),告之曰:「朕閒居三月,齋心服形,思有以養身治物之道,弗獲其術。疲而睡,所夢若此。今知至道不可以情(此處「情」字亦當訓「欲」,與〈天瑞篇〉「壽者人之情」的「情」字相同)求矣。朕知之矣!朕得之矣!而不能以告若矣。」

譯文:

黃帝醒來後,覺得十分愉快而滿足,於是把大臣天老、力牧和太山稽叫來,告訴他們說:「我安閒地在家中住了三個月,清除了心中的雜念,降服了形體的慾望,專心考慮能夠保養身心和治理外物的方法,卻仍然得不到這種方法。後來我因疲倦而睡覺,做了一個這樣的夢。現在我才懂得最高的『道』是不能用主觀的慾望去追求的。我明白了!我得到了!但卻不能用語言來告訴你們。」

又二十有八年(《釋文》:「一本作三十有八年。」《集釋》:「《路史後記》五注引作『四十八年』,《事文類聚後集》二一引作『二十有九年』。」),天下大治,幾若華胥氏之國,而帝登假(同「登遐」。古代帝王死亡的諱稱。《禮記.曲禮下》孔穎達疏:「登,上也;假,已也。言天子上升已矣,若仙去然也。」),百姓號(哭嚎)之,二百餘年不輟。

又過了二十八年,天下大治,幾乎和華胥氏之國一樣,而黃帝卻升天了,老百姓悲痛大哭,二百多年也不曾中斷過。

(二)列姑射山

列姑射山在海河洲中(此段文字大意又見《山海經.海內北經》與《莊子.逍遙遊》中),山上有神人焉,吸風飲露,不食五穀;

譯文:

列姑射山在海河洲中,山上住著神人,呼吸空氣,飲用露水,不吃五穀;

心如淵泉(深泉。《詩.邶風.燕燕》:「其心塞淵。」孔穎達疏:「其心誠實而深遠也。」),形如處女;

譯文:

心靈似深山的泉水,形貌似閨房的少女;

不偎(張湛註:「偎亦愛也。」)不愛,仙聖(張湛註:「仙,壽考之跡;聖,治世之名。」)為之臣;不畏不怒,愿(願,謹慎老實)愨(誠篤忠厚)為之使;

譯文:

不偏心不私愛,仙人和聖人做他的群臣;不威嚴不憤怒,誠實與忠厚的人替他辦事;

不施不惠,而物自足;不聚不歛,而己无愆(張湛註:「愆,蹇乏也。」指困難缺乏)。

譯文:

不施捨不恩惠,外界的事物都自己滿足;不積聚不搜括,自己的用品一點也不缺乏。

陰陽常調,日月常明,四時常若(張湛註:「若,順也。」),風雨常均。

譯文:

陰陽二氣永遠調和,太陽月亮永久明亮,春夏秋冬年年有序,風霜雨雪季季適當。

字(養育。《左傳.昭公十一年》:「其僚無子,使字敬叔。」註:「字,養也。」)育常時,年穀常豐。

譯文:

孕育生長時時合節,五穀雜糧歲歲滿倉。

而土无札(因遭瘟疫而早死。本文指損傷)傷,人无夭惡,物无疵厲(疵厲,災害,疾病),鬼无靈響(靈響,妖異作怪)焉。

譯文:

而土地未被傷害,人民不會夭殤,萬物沒有殘疾,鬼魅不興風作浪。

(三)御風而行

列子師老商氏,友伯高子;進二子之道,乘風而歸。

譯文:

列子拜老商氏為師,以伯高子為友,把兩人的所有本領部學到了手,然後乘風而歸。

尹生聞之,從列子居,數月不省(察看)舍。因間(《釋文》:「間,音閒。」意亦為閒)請蘄(祈求)其術者,十反而十不告。

譯文:

尹生聽說了,便來跟列子學習,並和列子住到一起,好幾個月都不回去看望家人。他趁列子閒暇時,請求學習他的法術,往返十次,列子十次都沒有告訴他。

尹生懟(怨恨)而請辭,列子又不命(《釋文》作「又不與命」。意為不表態)。尹生退。數月,意不已,又往從之。

譯文:

尹生有些生氣,請求離開,列子也不表態。尹生回家了。幾個月後,尹生心不死,又去跟列子學習。

列子曰:「汝何去來之頻?」

譯文:

列子問:「你為什麼來去這麼頻繁呢?」

尹生曰:「曩(以前)章戴(張湛註:「章戴,尹生名。」)有請於子(您),子不我告(猶「子不告我」),固有憾(恨)於子。今復脫然(疾病痊癒的樣子。此指解除了怨恨),是以又來。」

譯文:

尹生說:「以前我向您請教,您不告訴我,本來有些怨恨您。現在又不恨您了,所以又來了。」

列子曰:「曩吾以汝為達,今汝之鄙至此乎。姬(張湛註:「姬,居也。」指坐下來)!將告汝所學於夫子者矣。

譯文:

列子說:「過去我以為你通達事理,現在你的無知竟到了如此程度嗎?坐下!我打算把我在老師那裡學習的情況告訴你。

自吾之事夫子(張湛註:「夫子謂老商。」)友若人(張湛註:「若人謂伯高。」)也,三年之後,心不敢念是非,口不敢言利害,始得夫子一眄(斜視)而已。

譯文:

自從我拜老商氏為師、以伯高子為友,三年之內,心中不敢計較是與非,嘴上不敢談論利與害,然後才得到老師斜著眼睛看我一下罷了。

五年之後,心庚(張湛註:「庚當作更。」《集釋》:「吉府本『庚』作『更』,」《釋文》:「庚音更,居行切,益也,下同。」)念是非,口庚言利害,夫子始一解顏而笑(張湛註:「是非利害,世間之常理;任心之所念,任口之所言,而無矜吝於胸懷,內外如一,不猶逾於匿而不顯哉?欣其一致,聊寄笑焉。」)。

譯文:

又在五年之後,心中(比學道前)更多地計較是與非,嘴上更多地談論利與害,然後老師才開始放鬆臉面對我笑了笑。

七年之後,從心之所念,庚无是非;從口之所言,庚无利害,夫子始一引吾並席而坐(張湛註:「夫心者何?寂然而無意想也;口者何?默然而自吐納也。若順心之極,則無是非;任口之理,則無利害。道契師友,同位比肩,故其宜耳。」)。

譯文:

又在兩年之內,我順從心靈去計較,反而覺得沒有什麼是與非;順從口舌去談論,反而覺得沒有什麼利與害;老師這才叫我和他同坐在一塊蓆子上。

九年之後,橫(放縱)心之所念,橫口之所言,亦不知我之是非利害歟,亦不知彼之是非利害歟;亦不知夫子之為我師,若人之為我友,內外進矣(張湛註:「心既無念,口既無違,故能恣其所念,縱其所言。體道窮宗,為世津粱。終日念而非我念,終日言而非我言。若以無念為念,無言為言,未造於極也。所謂無為而無不為者如斯,則彼此之異,於何而求?師資乏義,將何所施?故曰內外盡矣。」則「進」應讀為「盡」)。

譯文:

又在兩年之內,我放縱心靈去計較,放縱口舌去談論,但所計較與談論的也不知道是我的是非利害呢,也不知道是別人的是非利害呢;並且也不知道老商氏是我的老師,伯高子是我的朋友。這時身內身外都忘得一乾二淨了。

而後眼如耳,耳如鼻,鼻如口,无不同也(盧重玄解:「眼、耳、口、鼻不用其所能,各任之而無心,故雲無不同也。」)。

譯文:

從此以後,眼睛就像耳朵一樣,耳朵就像鼻子一樣,鼻子就像嘴一樣,沒有什麼區別了。

心凝形釋,骨肉都融;不覺形之所倚,足之所履,隨風東西,猶木葉幹殼。

譯文:

心靈凝聚,形體消失,骨肉全部融化了;感覺不到身體依靠著什麼,兩腳踩著什麼,隨風飄遊四方,就像樹葉與乾燥的皮殼一樣。

竟不知風乘我邪?我乘風乎(張湛註:「夫眼、耳、鼻、口,各有攸司。令神凝形廢,無待於外.則視聽不恣眼、耳,臭味不賴鼻、口,故六藏七孔,四肢百節,塊然屍居,同為一物,則形奚所倚?足奚所履?我之乘風,風之乘我,孰能辨也?」)?

譯文:

竟然不知道是風駕馭著我呢,還是我駕馭著風啊!

今女(汝,你)居先生之門,曾未浹時(浹,周匝。浹時,一個時辰,等於現在的二小時),而懟憾者再三。

譯文:

現在你在老師的門下,還不到一個時辰,便怨恨了好幾次。

女(汝,你)之片體將氣所不受,汝之一節將地所不載。

譯文:

你的一片膚體也不會被元氣所接受,你的一根肢節也不會被大地所容納。

履虛乘風,其可幾(希望)乎?」

譯文:

腳踏虛空,駕馭風雲,又怎麼能辦得到呢?」

尹生甚怍(《史記.晉世家》:「毌幾為君。」索隱:「兒,望也。」,慚愧),屏息良久,不敢復言。

譯文:

尹生非常慚愧,好長時間不敢大聲出氣,再也不敢多說什麼了。

(四)關尹談「至人」

列子問關尹(《釋文》:「關尹,關令尹喜,字公度,著書九篇。」楊伯峻:「今本《關尹子》一卷,九篇,南宋陳振孫《直齋書錄解題》疑為孫定(南宋人)依託,《四庫提要》則云『或唐五代間方士解文章者所為也』。」)曰:「至人(道術最高的人)潛行不空(《集釋》:「《道藏》江遹本、宋徽宗本『空』並作『窒』。作『窒』者是也。」俞樾:「《釋文》曰,『空一本作窒』,當從之。《莊子.達生篇》正作『不窒』。」窒,指窒息),蹈火不熱,行乎萬物之上而不慄。請問何以至於此?」

譯文:

列子問關尹說:「道術最高的人在深水中游泳不會窒息,站在火中不感到熾熱,在最高的地方行走不至於戰慄。請問他們為什麼會這樣呢?」

關尹曰:「是純氣之守也,非智巧果敢之列。姬(見前文張湛註:「姬,居也。」指坐下來)!魚語汝(張湛註:「魚當作吾。」《釋文》云:「魚音吾。」女,即汝,你)。

譯文:

關尹說:「這是積聚了純真之氣的結果,而不是聰明、技巧和果敢所能辦到的。坐下!我跟你說。

凡有貌像聲色者,皆物也。

譯文:

凡是有相貌、形狀、聲音和顏色的,都是物。

物與物何以相遠也?天奚足以至乎先?是色而已(楊伯峻:「『色』上脫『形』字,當作『是形色而已』。『形色』承上文『貌像聲色』而言。注引向秀曰『同是形色之物耳』,則向所注《莊子》本有『形』字。江南古《藏》本《莊子》正作『是形色而已』,當據正。說本奚侗《莊子補注》。」)。

譯文:

物與物為什麼會差別很大呢?是什麼使某些物比其他物高出一頭呢?不過是形貌與聲色罷了。

則物之造乎不形,而止乎无所化。

譯文:

而那些高級的物可以達到沒有聲色形貌的程度,達到沒有變化的程度。

夫得是而窮之者,焉得為正焉?

譯文:

到了這種程度時你要想考察個透徹,又怎麼能獲得完全正確的認識呢?

彼將處乎不深(張湛註:「深當作淫。」《釋文》:「深音淫。」)之度,而藏乎无端之紀,游乎萬物之所終始。

譯文:

這種物將表現出平常的的狀態,隱藏於無頭無尾的循環之中,運動在萬事萬物的始終。

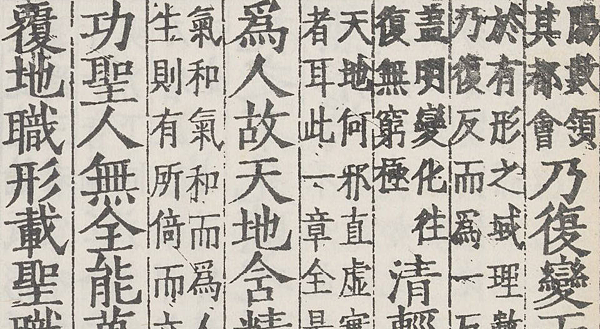

壹其性,養其氣,含其德,以通乎物之所造(到,至。《釋文》:「造,至也。」)。

譯文:

完善你的性,培養你的氣,深藏你的德,與最高級的物相貫通。

夫若是者,其天守全,其神无郤(通「隙」,空隙),物奚自入焉?

譯文:

如果能這樣,你的天賦的純真之氣就會積聚完整,你的精神就不會有空缺,那外物又怎麼能侵入井影響你呢?

夫醉者之墜於車也,雖疾不死;骨節與人同,而犯害與人異,其神全也。

譯文:

喝醉酒的人從車上跌落下來,雖然有傷卻不會死亡。骨骼與別人相同,而損傷卻比別人輕,就是因為他的精神完整。

乘亦弗知也,墜亦弗知也。

譯文:

坐車沒有知覺,跌落也沒有知覺。

死生驚懼,不入乎其胸,是故遌(遇到)物而不慴(即「懾」,害怕)。

譯文:

死亡、生存、驚恐、懼怕等觀念都侵入不到他的心中,因而遇到任何事情都不害怕。

彼得全於酒,而猶若是,而況得全於天乎(張湛註:「向秀曰:得全於天者,自然無心,委順理也。」)?

譯文:

他因為醉酒而使精神完整尚且如此,又何況積聚了完整的天賦純真之氣呢?

聖人藏於天,故物莫之能傷也。」

譯文:

聖人把自己隱藏在天賦的純真之氣中,所以沒有任何外物能傷害他。」

(五)列子學射

譯文:

列禦寇為伯昏無人表演射箭。他拉滿了弓弦,把裝滿水的杯子放在拿弓的手的肘上,然後射出箭去,一箭連著一箭,前一箭剛射出,後一箭已拉滿弦。在這個時候,他全身貫注,像木偶一樣一動也不動。

伯昏无人曰:「是射之射,非不射之射也(《莊子.田子方》成玄英疏:「言汝雖巧,仍是有心之射,非忘懷無心,不射之射也。」)。當(楊伯峻:「當即儻,若也,如也。《韓非子.人生篇》『當使虎豹失其爪牙,則人必制之矣』,當即儻也,可證。」)與汝登高山,履危石,臨百仞(《莊子.田子方》成玄英疏:「七尺曰仞,深七百尺也。」)之淵,若能射乎?」

譯文:

伯昏無人說:「你這是有心的射箭,而不是無心的射箭。如果我和你登上高山,走在搖晃的岩石上,面臨著萬丈深淵,你還能射嗎?」

於是无人遂登高山,履危石,臨百仞之淵,背逡巡(逡巡,退卻。《莊子.田子方》成玄英疏:「逡巡,猶卻行也。」背逡巡,背著深淵往後退),足二分垂在外(李鍾豫《語體莊子》云:「腳下有十分之二懸空。」林希逸《南華真經口義》云:「三分其足,一分在岸,二分垂於虛處。」今譯文取後說),揖(拱手為禮)禦寇而進之。

譯文:

於是伯昏無人便領他登上高山,走在搖晃的岩石上。當臨近萬丈深淵時,他背對著深淵往後退,雙腳已有三分之二懸空了,才拱手作揖,請列禦寇上來。

禦寇伏地,汗流至踵(腳後跟)。

譯文:

列禦寇早已嚇得趴倒在地,汗水流到了腳後跟。

伯昏无人曰:「夫至人者,上闚(即「窺」,從小孔或隱僻處偷看)青天,下潛黃泉(地下的泉水,亦指陰間),揮斥(揮斥,《莊子.田子方》郭象註:「猶縱放也。」)八極(八方,是四方(東、南、西、北)四隅(東南、東北、西南、西北)的總稱)。神氣不變。今汝怵然(怵然,恐懼的樣子)有恂目(恂目之志,指恐懼之心。恂,通「眴」,眴通「眩」,眼花)之志,爾於中也殆矣夫(盧重玄解:「夫至道之人自得於天地之間,神氣獨主,憂樂不能入也。今汝尚恐懼之若此,豈近乎道者耶?汝於是終始初習耳,未能得其妙也。」中,奚侗:「中讀如字,謂民中也。」)!」

譯文:

伯昏無人說:「道術最高的人,朝上能看到青天,往下能潛入黃泉,他遨遊八方,精神和真氣都不會改變,現在你全身發抖,心中十分恐懼,你的這種心理也太糟糕了!」

范氏有子曰子華,善養私名(張湛註:「遊俠之徒也。」許維遹:「『名』疑為『客』之壞字。注『遊俠之徒也』,則原文本作『客』明矣。又下文『子華使其俠客』。正承此而言。」),舉國服之;有寵於晉君,不仕而居三卿(三卿,又稱三公。周代有兩說:一說為司馬、司徒、司空;一說為太師、太傅、太保。右,古代崇尚右邊,故以右指較高的地位)之右。目所偏視,晉國爵之;口所偏肥(張湛註:「音鄙。肥,薄也。」),晉國黜之。游其庭者侔(《釋文》:「侔音謀,齊也。」,等同)於朝。

譯文:

晉國公卿范氏家有個叫子華的人,喜歡私自蓄養俠客,全國人都服從他。子華很得晉國國君的寵愛,雖然沒有官職,但地位卻在三位公卿之上。誰被他看中,國君就會給誰爵位;他說誰的壞話,國君就會罷免誰。在子華廳堂上議事的人,和朝廷上的人一樣多。

子華使其俠客,以智鄙相攻,彊(強)弱相凌(《釋文》:「相凌,一本作相擊。」)。雖傷破於前,不用介意。終日夜以此為戲樂,國殆成俗。

譯文:

子華讓他的門客中的智者與愚者互攻擊,強者與弱者互相侵凌,雖然受傷流血的人躺在眼前,他也毫不放在心上。整天整夜以此遊戲取樂,幾乎變成為全國的風俗。

禾生、子伯、范氏之上客。出行經坰(遙遠的郊外)外,宿於田更(張湛註:「更當作叟。」)商丘開之舍。

譯文:

禾生和子伯兩人是范家上等的門客,一次出外遊玩,經過荒遠郊野,住在老農商丘開的家裡。

中夜,禾生、子伯二人相與言子華之名勢,能使存者亡,亡者存;富者貧,貧者富。

譯文:

半夜,禾生與予伯兩人談論子華的名聲與勢力,能使活著的人死去,該死的人活下來;富有的人貧窮,貧窮的人富有。

商丘開先窘(被迫)於飢寒,潛於牖(窗。俞樾:「牖北,疑當作北牖。」)北聽之。

譯文:

商丘開以前一直為饑寒所困迫,於是悄悄地躲到北邊窗下偷聽他們的談話。

因假(借)糧荷(擔)畚(古代用草繩做的盛器,後編竹為之,即畚箕),之子華之門。

譯文:

然後借了糧食,挑上畚箕到了子華的家門口。

子華之門徒皆世族也,縞衣(絹綢之衣)乘軒(軒,古時大夫以上乘坐的輕便車,車箱前頂較高,用漆有畫紋或加皮飾的蓆子作障蔽),緩步闊(《釋文》:「闊,遠也,廣也。」)視。顧見商丘開年老力弱,面目黎黑,衣冠不檢,莫不眲(輕視)之。

譯文:

子華的門徒都出身於世家大族,身穿綢緞,乘坐高車,邁著大步,眼睛只朝天看。他們瞧見商丘開年老體弱,面色黎黑,衣冠不整,沒有不瞧不起他的。

既而狎侮(狎侮,輕慢戲弄)欺詒(欺騙),攩(捶打)㧙(推擊)挨(推)抌(擊背),二所不為。商丘開常无慍容,而諸客之技單(《釋文》:「單音丹,盡也。」周克昌:「『單』通『殫』,故為『盡』義。《漢書·韓信傳》:『糧食單竭』。其於《杜欽傳》則作『殫天下之財以奉淫侈。』『單』即『殫』也。」),憊於戲笑。

譯文:

接著又戲弄、侮辱、欺騙他,推摔捶打,無所不為,商丘開卻沒有一點不高興的樣子。門客們的手段用盡了,戲弄、嘲笑得也十分疲憊。

遂與商丘開俱乘(登。任大椿:「《漢書.張湯傳》:『乃遣山乘鄣。』師古曰:『乘,登也。」《陳湯傳》:『乘城呼?』師古曰:『乘,登也。』」)高臺,於眾中漫言曰:「有能自投下者賞百金。」眾皆競應。

譯文:

於是同商丘開一起登上高台,人群中有人隨意說:「有能從台上跳下去的,獎賞他一百金。」大家都爭著響應。

商丘開以為信然,遂先投下,形若飛鳥,揚(飛起,飄起)於地,肌骨无毀。范氏之黨以為偶然,末詎(《釋文》:「詎」作「巨」,云:「巨,大也。」)怪也。

譯文:

商丘開信以為真,於是首先從台上跳了下去,形狀像一隻飛鳥,飄揚到了地上,肌膚與骨骼都沒有損傷。范家的徒黨以為是偶然成功,因而沒有覺得太奇怪。

因復指河曲之淫(《釋文》:「淫音深。」)隅(彎曲處)曰:「彼中有寶珠,泳可得也。」商丘開復從而泳之,既出,果得珠焉。眾昉(張湛註:「昉,始也。」)同疑,子華昉令豫(通「與」,參與)肉食衣帛之次(中間,行列)。

譯文:

於是又指著河灣的深水處說:「那水裡有寶珠,游下去可以摸到。」商丘開又跳到了水裡。游出水面後,果然得到了寶珠。大家這才開始覺得奇怪,子華才讓他加入食肉穿綢的行列。

俄而(俄而,不久)范氏之藏大火。子華曰:「若能入火取錦者,從所得多少賞若(你們)。」商丘開往,无難色,大火往還,埃(塵埃,本文指煙塵)不漫(沾污),身不焦。

譯文:

沒多久范家的倉庫發生大火。子華說:「你們有能鑽進火中取出綢緞的,根據取出的多少賞賜你們。」商丘開毫無難色地鑽進了大火中,來去幾次,煙塵沒有沾污臉面,身體也沒有被燒焦。

范氏之黨以為有道,乃共謝之曰:「吾不知子之有道而誕(張湛註:「誕,欺也。」)子,吾不知子之神人而辱子。子其愚我也,子其聾我也,子其盲我也,敢問其道。」

譯文:

范家的徒黨以為他有什麼道術,於是一齊向他道歉說:「我們不知道您有道術而欺哄了您,我們不知道您是神人而侮辱了您。您可以把我們看作是笨蛋,您可以把我們看作是聾子,您可以把我們看作是瞎子。我們大膽向您請教道術。」

商丘開曰:「吾亡道。雖吾之心,亦不知所以。雖然,有一於此,試與子言之。

譯文:

商丘開說:「我沒有什麼道術。就是我的心裡,也不知道這是怎麼回事。雖然這樣,我心中還是有一個感覺,姑且向你們說一說。

曩子二客之宿吾舍也,聞譽范氏之勢,能使存者亡,亡者存;富者貧,貧者富。吾誠之无二心,故不遠而來。

譯文:

過去你們中有兩位門客住在我的家中,我聽到他們讚譽范氏的勢力,能夠使活著的人死去,該死的人活下來;富有的人貧窮,貧窮的人富有。我真誠地相信,沒有一點懷疑,所以不怕路途遙遠而趕來。

及來,以子黨之言皆實也,唯恐誠之之不至,行之之不及,不知形體之所措(安放),利害之所存也,心一而已。物亡迕(逆)者,如斯而已。

譯文:

我來了後,又認為你們的話都是真實可靠的,因而只怕我的誠心不夠,行動得不快,並不知道我的形體到了哪裡,也不知道利害在什麼地方,只是專心一意罷了。外物也不能改變我的誠心,如此而已。

今昉知子黨之誕我,我內藏猜慮,外矜(顧惜)觀聽,追幸昔日之不焦溺也,怛(畏懼)然內熱,惕然(恐懼貌)震悸矣。水火豈復可近哉?」

譯文:

今天才知道你們在欺哄我,於是我心中便隱藏著猜測與疑慮,外面要注意所見所聞,回想過去僥倖沒有被燒焦、淹死,現在還害怕得心中發燒,恐懼得全身發抖。哪能再靠近水火呢?」

自此之後,范氏門徒路遇乞兒馬醫,弗敢辱也,必下車而揖之。

宰我(名予,字子我,孔子弟子)聞之,以告仲尼。仲尼曰:「汝弗知乎?夫至信之人,可以感物也。動天地,感鬼神,橫六合(六合,天地四方,泛指天下)而无逆者,豈但履危險,入水火而已哉?

譯文:

宰我聽說了這件事,告訴孔子。孔子說:「你不知道嗎?最誠心的人,是可以感動萬物的。可以感動天地,感動鬼神,橫行天下而沒有違抗的人,何止身負危險、出入水火而已呢!

商丘開信偽物猶不逆,況彼我皆誠哉?小子(古代長輩對晚輩、老師對學生的稱呼)識(通「志」,記住)之!」

譯文:

商丘開相信假話尚且遭不到阻礙,又何況你我都誠心誠意呢!你們要牢牢記住!」

譯文:

周宣王時負責飼養禽獸的官吏手下有個僕役梁鴦,能夠飼養野禽野獸,在園庭中餵養牠們,即使是猛虎餓狼、大雕魚鷹之類,沒有不被訓養得柔順的。雌雄禽獸交配繁殖,生育的禽獸成群結隊;不同類的禽獸混雜居住在一起,也不互相打架傷害。周宣王擔心他的技術沒有傳人,便命令毛丘園向他學習。

梁鴦曰:「鴦,賤役也,何術以告爾?懼王之謂隱於爾也,且一言我養虎之法。

譯文:

梁鴦對毛丘園說:「我不過是一個低賤的僕役,有什麼技術告訴你?但怕大王說我對你隱瞞,姑且和你談談畜養老虎的方法。

凡順之則喜,逆之則怒,此有血氣者之性也。

譯文:

大概順著牠就高興,逆著牠就發怒,這是有血氣的動物的本性。

然喜怒豈妄發哉?皆逆之所犯也。

譯文:

但是高興與憤怒難道是隨便發洩的嗎?這都是違背牠的習性才觸犯起來的。

夫食虎者,不敢以生物與之,為其殺之之怒也(張湛註:「恐因殺以致怒。」);不敢以全物與之,為其碎之之怒也。時其饑飽,達其怒心。

譯文:

餵養老虎,不能用活的動物餵牠,怕牠因殺死活物時要發怒;不能用整個動物餵牠,怕牠因撕碎動物時要發怒。要知道牠什麼時候餓了,什麼時候飽了,摸透牠為什麼會發怒。

虎之與人異類,而媚養己者,順也;故其殺之(王重民:「《莊子.人間世》『殺之』作『殺者』,當從之。『故』猶『則』也,說見《經傳釋詞》。」王叔岷:「疑此文本作『故其殺之者,逆也』。今本此文脫(脫)『者』字,《莊子》脫『之』字。」),逆也。

譯文:

虎與人不是一類,虎討好餵養牠的人,是因為餵養的人順著牠的緣故;那麼它傷害人,就是因為逆著牠的緣故了。

然則吾豈敢逆之使怒哉?亦不順之使喜也。

譯文:

我哪裡敢逆著牠使牠發怒呢?當然也不順著牠它使牠高興。

夫喜之復也必怒,怒之復也常喜,皆不中也。

譯文:

高興以後必然是憤怒,憤怒以後常常是高興,都不是適中的態度。

今吾心无逆順者也,則鳥獸之視吾,猶其儕(類)也。

譯文:

現在我的心是既不違逆,也不順從,那麼鳥獸對待我,就像對待牠們的同類一樣了。

故游吾園者,不思高林曠澤;寢吾庭者,不願深山幽谷,理使然也。」

所以在我的園中遊玩的禽獸,不思念高大的樹林和空曠的水澤;在我的庭中睡覺的禽獸,不嚮往深山和幽谷,這是由事物的規律所決定的。

譯文:

顏回問孔子說:「我曾坐船渡過像酒壺一樣陡的深淵,渡船的船夫掌船十分神妙。

吾問焉,曰:『操舟可學邪?』

譯文:

我問他:『掌船可以學嗎?』

曰:『可。能游者可教也,善游者數能(數能,不學自能,猶天生之能。數,命數,定數)。乃若夫沒人(沒人,能在水下潛泳之人),則未嘗見舟而謖操(謖操,拿起舵就能掌船。謖,起立)之者也。』

譯文:

他說:『可以。能游泳的人可以教會,善於游泳的人不需要學習自己就會。至於那些能在深水中潛泳的人,即使從未見過船,拿起舵也能掌船。』

吾問焉而不告。敢問何謂也?」

譯文:

我問他原因,他不告訴我。請問這怎麼講呢?」

仲尼曰:『𧮒(《釋文》云:「 音衣,與噫同,歎聲也。」)!吾與若(你)玩(玩味,研討)其文也久矣,而未達其實,而固且道與(張湛註釋為「今且為汝說之也。」陶鴻慶釋為「固不足以知道也。」「下文『壺子曰:吾與汝貫其文,未既其實,而固得道與』,注引向秀曰『夫實由文顯,道以事彰』云云,正得其旨。疑此文『且』亦當作『得』,古文『 』字壞其下半,遂誤為且矣。」陶說可以。十能游者——陶鴻慶:「『能游者』下當有『之』字。」)?

譯文:

孔子說:「唉!我和你在書本上討論這件事已經很久了,卻並沒有明白它的實際內容,又何況要瞭解道術呢?

能游者可教也,輕水也;善游者之散能也,忘水也(張湛註:「忘水則無矜畏之心。」)。

譯文:

能夠游泳的人可以教會他,是因為他不怕水;善於游泳的人不需要學習自己就會,是因為他忘了那是水。

乃若夫沒人之未嘗見舟也而謖操之也,彼視淵者陵,視舟之覆猶其車卻(退)也。

譯文:

至於那些能在深水中潛泳的人,即使從未見過船,拿起舵也能掌船,這是因為他把深淵看成是山陵,把翻船看成是車子從山坡上後退了。

覆卻萬物方(並)陳(陳列)乎前,而不得入其舍(指心。張湛:「神明所居,故謂之舍。」),惡往而不暇?

譯文:

千萬件翻船、退車一類的事擺在他面前,他也不放心上,為什麼不感到自由自在呢?

以瓦摳(《釋文》云:「摳,探也,以手藏物探而取之曰摳。」)者巧,以鉤(《釋文》云:「鉤,銀銅為之。」)摳者憚(怕,畏懼),以黃金摳者惛(迷糊)。巧一也,而有所矜,則重外也。凡重外者拙內(張湛註:「唯忘內外,遺輕重,則無巧拙矣。」)。」

譯文:

譯文:

孔子在呂梁山遊覽,看見瀑布有幾十丈高,流水的泡沫濺出三十里,黿鼉魚鱉也不能游動,卻看見一個男人在那裡游泳,以為他是因痛苦而想自殺的人,便叫弟子順著水流去救他。誰知這個人游了幾百步又出來了,披著頭髮唱著歌,在塘埂下漫步。

孔子從而問之曰:「呂梁懸水三十仞,流沫三十里,黿鼉魚鱉所不能游,向吾見子道(道,張湛註:「道當為蹈。」)之,以為有苦而欲死者,使弟子並(《釋文》:「並音傍。《史記》、《漢書》傍海、傍河皆作並)流將承(承,《方言》:出溺為承。」)子。子出而被髮行歌,吾以子為鬼也。察子則人也。請問蹈水有道乎?」

譯文:

孔子趕上去問他說:「呂梁瀑布有幾十丈高,流水的泡沫濺出三十里,黿鼉魚鱉也不能游動,剛才我看見您在水裡面游,以為是有痛苦而想自殺的人,便叫弟子順著水流去救你。您出來後披著頭髮,一面走一面唱歌,我以為您是鬼怪。但仔細看您,仍然是人。請問游泳有道術嗎?」

曰:「亡,吾无道。吾始乎故,長乎性,成乎命(張湛註:「故猶素也。任其真素,則所遇而安也。順性之理,則物莫之逆也。自然之理不可以智知,知其不可知,謂之命也。」盧重玄解:「習其故,安其性,忽然神會,以成其命,得之不自知也。」「命者,契乎神道也。」),與繼(周克昌云:「繼通齊,又假作『臍』,引申為中心、中央之義。此特指漩渦之中心部分。」)俱入,與汩(湧出的泉水。《莊子·達生》郭象註:「回伏而湧出者,汩也。」)偕出,從水之道而不為私焉。此吾所以道之也。」

譯文:

那人說:「沒有,我沒有什麼道術。我從這裡水的流勢起步,順著水的本性一起成長,不知不覺就成功了。與漩渦一起進入水流的中心,與湧出的流水一起浮出水面,順從水的流動方向而不另出已見,這就是我游泳的方法。」

孔子曰:「何謂始乎故,長乎性,成乎命也?」

譯文:

孔子問:「什麼叫從這裡水的流勢起步,順著水的本性一起成長,不知不覺就成功了?」

曰:「吾生於陵(山)而安於陵,故也;長於水而安於水,性也;不知吾所以然而然,命也。」

那人說:「我生在山區就安心住在山上,這就是從這裡水的流勢起步;長在水邊就安心住在水邊,這就是順著水有本性成長;不知道我為什麼會成功卻成功了,這就是不知不覺的成功。」

譯文:

孔子到楚國去,經過一片樹林,看見一位駝背老人在黏蟬,就像撿東西一樣容易。

仲尼曰:「子巧乎!有道邪?」

譯文:

孔子問:「您真巧啊!有道術嗎?」

曰:「我有道也。五六月累(堆積,疊起)垸(垸,通「丸」)二而不墜,則失者錙銖(錙銖,古代重量單位。按《孫子算經》捲上,十黍為一累,十累為一銖,二十四銖為一兩。古人常用來比喻微小的數量);

譯文:

那人答道:「我有道術。最初經過五、六個月的訓練,我把二個泥丸疊在竹竿頭上而不會掉下來,黏蟬失手的次數就很少了;

累三而不墜,則失者十一;

譯文:

疊三個泥丸而不會掉下來,黏蟬失手的次數只有十分之一;

累五而不墜,猶掇之也。

譯文:

疊五個泥丸而不會掉下來,黏蟬就像撿東西一樣了。

吾處也(許維遹:「『處』下脫(脫)『身』字。『吾處身』與下文『吾執臂』對言。《釋文》有『身』字,《莊子·達生篇》亦有『身』字,可據補。」),若橛(橛,短木)株駒(株,露出地面的樹根。株駒,《莊子.達生》作「株拘」,有盤根錯節之意。張湛註:「崔撰曰:橛株駒,斷樹也。」),吾執臂(王叔岷:「『執臂』下當有『也』字,乃與上文句法一律。《莊子.達生篇》正有『也』字。」)若槁木之枝。天地之大、萬物之多,而唯蜩翼之知。吾不反不側(陳鼓應:「不反不側,形容內心凝靜,心無二念。」),不以萬物易蜩之翼,何為而不得?」

譯文:

如今我站在地上,像殘斷的樹樁;我伸出手臂,像枯槁的樹枝。雖然天地很大,萬物很多,而我只知道蟬的翅膀。我心無二念,不用任何事物分散我對蟬的翅膀的注意力,為什麼會粘不到呢?」

孔子顧謂弟子曰:「用志不分,乃疑(疑,王叔岷:「疑猶擬也。《莊子.天地篇》『子非夫博學以擬聖』,《淮南.俶真篇》作『疑』,即其比。」)於神。其痀僂丈人之謂乎!」

譯文:

孔子回頭對弟子說:「心志專一而不分散,就會達到神妙境界。說的就是這位駝背老人吧!」

丈人曰:「汝逢衣(逢衣,儒服。《釋文》:「《禮記.儒行篇》曰:丘少居魯,衣逢掖之衣。長居宋,冠章甫之冠。鄭玄注云:逢猶大也,謂大掖之衣。向秀曰:儒服寬而長大者。」)徒也,亦何知問是乎?脩汝所以,而後載言其上。」

老人說:「你這個穿長袍大褂的儒生,怎麼想起來問這件事呢?好好研究你的仁義之道,然後把這些事記載下來吧。」

譯文:

海邊有個喜歡鷗鳥的人,每天早上到海上去,跟鷗鳥玩耍,鷗鳥來跟他玩的有成百隻以上。

其父曰:「吾聞漚(通「鷗」。《釋文》:「漚音鷗,漚鳥,水鴞也,今江湖畔形色似白鴿而群飛者是也。」)鳥皆從汝游,汝取來,吾玩之。」

譯文:

他的父親說:「我聽說鷗鳥都喜歡跟你遊玩,你抓一隻來,讓我也玩玩。」

明日之海上,漚鳥舞而不下也。

譯文:

第二天他來到海上,鷗鳥都在空中飛翔而不下來了。

故曰:至言去言,至為無為;齊智之所知,則淺矣。

譯文:

所以說:「最好的語言是沒有語言,最高的作為是沒有作為。同別人比試智慧的想法,那是很淺陋的。

(十二)趙襄子遇鬼物

譯文:

趙襄子率領僕從十萬人在中山打獵,踐踏雜草,燒燬樹林,烈炎燒及百里之遠。有個人從石壁中走出來,跟隨著煙火忽上忽下,大家以為是鬼。火勢過去以後,他慢慢地走出來,像什麼也沒有經歷過一樣。

襄子怪而留之,徐而察之:形色七竅,人也;氣息音聲,人也。問奚道而處石?奚道而入火?

譯文:

趙襄子感到奇怪,便留住他。慢慢地觀察他,看他的形貌、膚色與七竅是人,氣息聲音也是人,於是問他:「什麼道術使你能住在石壁中?什麼道術使你能進入火焰中?」

其人曰:「奚物而謂石?奚物而謂火?」

譯文:

那人說:「什麼東西叫做石壁?什麼東西叫做火焰?」

襄子曰:「而嚮之所出者,石也;而嚮之所涉者,火也。」

譯文:

趙襄子說:「你剛才出來的地方就是石壁,你剛才所踩過的東西就是火焰。」

其人曰:「不知也。」

譯文:

那人說:「我不知道。」

魏文侯(名斯,戰國初魏國的國君,公元前 445 年至前 396 年在位)聞之,問子夏(姓卜,名商,字子夏,孔子弟子)曰:「彼何人哉?」

譯文:

魏文侯聽說後,問子夏說:「那是個什麼樣的人?」

子夏曰:「以商所聞夫子之言,和者大同於物,物無得傷閡(阻礙)者,游金石,蹈水火,皆可也。」

譯文:

子夏說:「以我從孔子那裡聽來的話說,中和之人與萬物完金混同,因而萬物不能傷害與阻礙他,在金石中遊玩,在水火中行走,都是可以的。」

文侯曰:「吾子奚不為之?」

譯文:

魏文侯又問:「你為什麼不這樣做呢?」

子夏曰:「刳(剖開並挖空)心去智,商(卜商)未之能。雖然,試語之有暇矣。」

譯文:

子夏說:「挖掉心肺,拋棄思慮,我不能辦到。即使這樣,姑且說一說還是有可能的。」

文侯曰:「夫子奚不為之?」

譯文:

文侯說:「孔子為什麼不這樣做呢?」

子夏曰:「夫子能之而能不為者也。」文侯大說(通「悅」)。

譯文:

子夏說:「他老人家能辦得到,但是不願意這樣做。」文侯十分高興。

(十三)神巫季咸

譯文:

有一個神奇的巫師從齊國來到鄭國居住,名字叫季咸,知道人的生死存亡、禍福夭壽,所預言的年、月、旬、日,準確如神。鄭國人見了他,都避開他走得遠遠的。

列子見之而心醉(張湛註:「迷惑其道也。」),而歸以告壺丘子(壺丘子林,列子之師,鄭人),曰:「始吾以夫子之道為至矣,則又有至焉者矣。」

譯文:

列子見到他,佩服得如癡如醉,並回來把這事告訴了壺丘子,說:「原來我以為您的道術是最高的了,現在又有了比您更高的人。」

壺子曰:「吾與汝無其文(王叔岷:「上文顏回問津人操舟章作『吾與若玩其文也久矣,而未達其實』,『玩』字義長。疑『既』即『玩』之誤,下『既』字亦當作『玩』。其作『無』者,『玩』壞為『元』,傳寫因易為無耳。」),未既其實,而固得道與?眾雌而无雄,而又奚卵焉(陳鼓應《莊子今注今譯》引陳壽昌說:「有雌無雄,無以生卵,以喻有文無實,不得謂之道。」)?而以道與世抗,必信矣。夫故使人得而相汝。嘗試與來,以予示之。」

譯文:

壺子說:「我和你在書本上討論過這些事,卻並沒有明白它的實際內容,又何況要瞭解道術呢?只有許多雌性動物而沒有雄性動物,又怎麼能生出卵來呢?你卻要以你這點小道術與世上的人周旋,必然要露出真實面目,所以便容易讓人看透而為你相面。你試試把他請來,讓他看看我的相。」

明日,列子與之見壺子。出而謂列子曰:「譆!子之先生死矣,弗活矣,不可以旬數矣。吾見怪焉,見濕灰(濕灰,陳鼓應:「喻其毫無生氣。」又引林雲銘:「死灰尚有或燃之時,濕灰則不能。」)焉。」

譯文:

第二天,列子帶著季咸來見壺子。季鹹出去後對列子說:「唉!您的老師快要死了,不能活了,過不了十天了。我看他形色怪異,面如濕灰。」

列子入,涕泣沾衾(衿,古代衣服的交領,引申為胸襟),以告壺子。子曰:「向吾示之以地文(地文,張湛註:「向秀曰:塊然若土也。」),罪乎不誫不止(張湛註:「罪,或作萌。」王叔岷:「此當以作『萌』為是。萌有生義,『萌乎不誫不止』,猶云『生於不動不止』,正對上文『子之先生死矣』而言,意甚明白。」《釋文》:「罪本作萌。誫音振。崔譔曰:不誫不止,如動不動也。」),是殆見吾杜德幾(幾,《莊子.應帝王》作「機」。陳鼓應:「杜德機,杜塞生機。杜,閉塞。德幾,猶生機。」)也。嘗又與來!」

譯文:

列子進來後,哭得衣服都濕了,把此話告訴了壺子。壺子說:「剛才我顯示給他看的是大地的表象,在不動不靜中生存,所以他看見我杜塞了生機。再請他來一趟吧!」

明日,又與之見壺子。出而謂列子曰:「幸矣,子之先生遇我也,有瘳(瘳,恢復元氣,病情好轉)矣。灰然(灰然,張湛註:「灰,或作全。」《莊子.應帝王》作「全」)有生矣,吾見杜權(杜權,陳鼓應:「權,變,動。謂閉塞中有變動。」引林雲銘:「閉藏之中,稍露動變端倪。」)矣。」

譯文:

第二天,季咸又同列子來見壺子。出去後對列子說:「您的老師遇到我真是太幸運了!有救了。全身都有生氣了,我看見他閉塞的生機在萌動了。」

列子入告壺子。壺子曰:「向吾示之以天壤(天壤,指天地之際。天地交則生氣生。壤,土,地),名實不入(名實不入,張湛註:「向秀曰:任自然而覆載,則名利之飾皆為棄物。」指任其自然),而機(機,指生機)發於踵(踵,腳後跟),此為杜權。是殆見吾善者(善者,指病情好轉,元氣開始恢復)幾(幾,《莊子.應帝王》作「機」,指生機)也。嘗又與來!」

譯文:

列子進來把這話告訴了壺子。壺子說:「剛才我顯示給他看的是天地交接,虛名實利都不入於心,而生機卻已在腳後跟發動起來,這就是閉塞生機的萌動。所以他看到我好轉的生機。再請他來一趟吧!」

明日,又與之見壺子。出而謂列子曰:「子之先生,坐不齋(坐不齋,張湛註:「或無坐字。」《莊子.應帝王》無「坐」字。齋,《釋文》作「齊」,《莊子》亦作「喬」。不齋,指氣色變化不定,精神恍惚,無法看相),吾无得而相焉。試齋,將且復相之。」

譯文:

第二天,季咸又同列子來見壺子。出去後對列子說:「您的老師坐在那裡心神恍惚,我無法給他看相,等他心神安定下來,我再給他看相。」

列子入告壺子。壺子曰:「向吾示之以太沖莫眹(太沖,即太虛。眹,通「朕」,徵兆,跡象。太沖莫眹,指太虛之時,元氣混沌,無明顯跡象可徵),是殆見吾衡氣幾(衡,平。衡氣機,指太虛之時,陰陽未分,元氣的生機比較平衡時的狀態)也。鯢(雌鯨)旋之潘(奚侗云:「『潘』當為『瀋』,沈之假字。」「引伸之則有深意。」「沈為淵者,尤言深為淵耳。陳鼓應注引李勉云:「所以云深者,以喻壺子之道深沈如淵。」」為淵,止水之潘為淵,流水之潘為淵,濫水(《釋文》引《爾雅》:「水湧出也。」)之潘為淵,沃水(《釋文》:「水泉從上溜下也。」指瀑布)之潘為淵,氿水(《釋文》:「水泉從旁出也。」指決口之處)之潘為淵,雍水(《釋文》:「河水決出復還入也。」)之潘為淵,汧水(《爾雅》:「水決之澤為汧。」)之潘為淵,肥水(《釋文》:「水所出異為肥也。」水出於異地而合流會歸為一,稱肥水)之潘為淵,是為九淵焉(張湛註:「此九水名義見《爾雅》。」盧重玄解:「心運於太沖之氣,漠然無跡,蕩然有形,而轉運不常,若水之變動殊名,未嘗離乎淵澄也,故不得其狀而辯之矣。」),嘗又與來!」

譯文:

列子進來告訴了壺子。壺子說:「剛才我顯示給他看的是太虛無跡象可徵,所以他看到了我混沌平衡的生機。鯨魚盤旋之處成為深淵,水流停積之處成為深淵,水流運動之處成為深淵,水流湧出之處成為深淵,水流陡落之處成為深淵,水流決口之處成為深淵,水流回攏之處成為深淵,水流入澤之處成為深淵,水流會合之處成為深淵,這是九種深淵。再請他來一趟吧!」

明日,又與之見壺子。立末定,自失而走(自失而走,《釋文》:「喪失精神而走。」)。壺子曰:「追之!」

譯文:

第二天,列子又帶季咸來見壺子。還沒有站定,季咸就驚慌失色地逃走了。壺子說:「追上他!」

列子追之而不及,反以報壺子,曰:「已滅矣,已夫矣,吾不及也。」

譯文:

列子追趕不上,回來報告壺子,說:「已經不見了,已經消失了,我追不上他了。」

壺子曰:「向吾示之以未始出吾宗(指不曾開我的道者面目,楊伯峻:「『未始出吾宗,即《莊子》『不離其宗』,《淮南子·覽冥訓》『未始出其宗』之意。」)。吾與之虛而猗移(虛,指無所執者。張湛註:「向秀曰:無心以隨變也。」猗移,《釋文》:「猗移,委移,至順之貌。」),不知其誰何(陳鼓應:「不知道我是怎麼回事。」),因以為茅靡(楊伯峻《集釋》引光聰諧:「茅靡正謂如茅之從風靡,波流正謂如波之逐水流,皆言無逆於物。」),因以為波流,故逃也。」

譯文:

壺子說:「剛才我顯示給他看的並沒有離開我的本來面目。我無所執而隨著他變化,他便搞不清我是怎麼回事。於是我又像草一樣跟著他顛倒,像水一樣跟著他流動,所以他就逃走了。」

然後列子自以為未始學而歸,三年不出,為其妻爨,食狶如食人(食,飼。狶,豬。《釋文》:「楚人呼豬作狶。」),於事无親,雕瑑復樸(瑑,雕刻。張湛註:「向秀曰:雕琢之文,復其真樸,則外事去矣。」陳鼓應則云:「指去雕琢而復歸於樸。」郭象註:「去華取實。」成玄英疏:「雕琢華飾之務,悉皆異除,直置任真,復於樸素之道者也。」宣穎「雕去巧琢,歸於真也。」李勉:「『雕』字誤,應作『去』。言雕琢之事,悉皆廢去,復歸於樸。」),塊然獨以其形立,㤋然而封戎(㤋,通「紛」。」紛然,紛繁複雜的樣子,指一切瑣碎事務。戎,《釋文》作「哉」。云:「哉,一本作戎,音哉。」《莊子·應常王》作「紛而封哉」。成玄英疏:「封,守也。雖復涉世紛擾,和光接物,而守於真本,確爾不移。」),壹以是終(自始至終都是這樣。壹,一概,都,完全)。

譯文:

列子這時才明白自己還沒有學到什麼,便返回到家中,三年不出門,替他妻子燒火做飯,餵豬像伺候人一樣周到,對任何事物都沒有偏愛,不事雕琢而復歸真樸,像土塊一樣獨立而不受干擾,在紛繁的瑣事中卻心神一致,如此直到終身。

(十四)列子中道而返

譯文:

列子到齊國去,半路上又返了回來,遇到了伯昏瞀人。

伯昏瞀人曰:「奚方而反(方,事。陳鼓應《莊子今注今譯》引金其源:「《易.復卦》『後不省方』,註:『方,事也。』」)?」

譯文:

伯昏瞀人問:「怎麼又回來了?」

曰:「吾驚焉。」

譯文:

列子說:「我感到震驚。」

「惡乎驚?」

譯文:

「為什麼震驚?」

「吾食於十漿(十漿,《莊子.列禦寇》釋文引司馬彪:「十家並賣漿。」),而五漿先饋。」

譯文:

「我在有十家酒店的小鎮吃飯,剛到那裡就有五家酒店贈送給我酒菜。」

伯昏瞀人曰:「若是則汝何為驚己?」

譯文:

伯昏瞀人問:「這樣你為什麼要感到震驚呢?」

曰:「夫內誠(陳鼓應引丁展成《莊子音義釋》:「『誠』為『情』之假借字。」)不解,形諜成光(陳鼓應:「諜,動。形諜,形容舉動。成光,有光儀。」),以外鎮人心,使人輕乎貴老,而𩐋(成玄英疏:「亂也。」)其所患。

譯文:

列子說:「心中的情慾沒有消融,形態舉動便有光彩,以這外貌鎮服人心,使人輕易把自己視為老人而尊重,這可能帶來禍患。

夫漿人特為食羹之貨,多餘之嬴(本「多」字上有「無」字。俞樾:「若云『無多餘之贏』,則下不必更言『其為利也薄』矣。盧重玄本無『無』」字,《莊子.列禦寇篇》亦無『無』字。當據刪。」);其為利也薄,其為權也輕,而猶若是。

譯文:

那酒店老闆特地準備些酒菜飯食,為的是得到多餘的利潤,他們的盈利很少,他們的權勢也很小,尚且這樣對待我。

而況萬乘之主(萬乘之主,指國君。一車四馬為一乘。萬乘之主,指擁有萬輛兵車的君主。春秋以前只有周天子才能擁有萬乘兵車,戰國時七國諸侯先後稱王,才可稱萬乘之主),身勞於國,而智盡於事;彼將任我以事,而效我以功,吾是以驚。」

譯文:

又何況擁有萬乘兵車的君主,身體勞瘁於國家,而智能耗盡於政事,他一定會任用我去辦事,並希望我取得功效的。所以我感到震驚。」

伯昏瞀人曰:「善哉觀乎!汝處己,人將保(歸附。《莊子.列禦寇》釋文引司馬:「保,附也。」)汝矣。」

譯文:

伯昏瞀人說:「你的看法真是太好了!你這樣嚴格要求自己,人們一定會歸附你的。」

无幾何而往,則戶外之屨(用麻、葛製成的單底鞋)滿矣。伯昏瞀人北面而立,敦杖蹙之乎頤(張湛註:「敦,豎也。」蹙,支撐。頤,下巴。《莊子.列禦寇》成玄英疏,「以杖柱頤,聽其言說,倚立間久,忘言而歸也。」)。立有閒(同「間」,《釋文》:「間,少時也。」),不言而出。

譯文:

伯昏瞀人沒過多久去列子家,門外的鞋子都已經擺滿了。伯昏瞀人面向北站著,豎著枴杖支撐著下巴。站了一會兒,沒有說話就走了。

賓者以告列子。列子提履(鞋)徒跣(徒跣,赤腳步行。跣,赤腳)而走,暨(《釋文》:「暨,至也。」)乎門,問曰:「先生既來,曾不廢藥(張湛註:「廢,置也。」盧重玄解:「廢當多發。先生既來,何不發藥石之言少垂訓耳。」王叔岷,「《莊子·列禦寇篇》『廢』正作『發』。廢、發古通。」)乎?」

譯文:

接待賓客的人告訴了列子。列子提著鞋子光著腳趕了出來,追到大門口,問道:「先生既然來了,還不說幾句啟發訓導我的話嗎?」

曰:「已矣。吾固告汝曰,人將保汝,果保汝矣。

譯文:

瞀人說:「算了吧!我原來就告訴你說,人們將歸附於你,果然歸附你了吧。

非汝能使人保汝,而汝不能使人无汝保也,而焉用之感也?

譯文:

這不是你有能力使別人歸附於你,而是你沒有能力使別人不歸附於你。你哪裡用得著以言行去感動別人呢?

感豫出異(感豫出異,用言行來感動別人,事先應當知道所出現的結果,是使自己與眾不同。此句與上句《莊子》作「而焉用之感豫出異也。」)。且必有感也,搖而本身,又无謂也(且必有感也,搖而本身,又無謂也——許維遹:「『且必有感也』,『必』當作『心』,形近致訛。」王重民:「『身』有『性』義,蓋『身』『性』古通用。『本身』猶『本性』也。」此句《莊子》作「必且有感搖而本才。」)。

譯文:

你事先就應當知道,以言行感動別人的結果,會使自己與眾不同。而且心有所動,必然會動搖你的本性,這就更沒有意義了。

與汝遊者,莫汝告也。彼所小言,盡人毒也。莫覺莫悟,何相孰(陳鼓應:「『孰』為『熟』之本字。相習熟,相親愛的意思。」)也。」

譯文:

同你交往的人,沒有人會告訴你。他們所說的閒言碎語,都是毒害人的話。不幫助別人覺悟,又怎麼能稱為好朋友呢?」

(十五)楊朱遇老聃

譯文:

楊朱向南到沛地,老聃西遊到秦地。楊朱抄郊野的小路,至梁地遇到了老子。

老子中道(《釋文》:「中道,道中。」指半路)仰天而歎曰:「始以汝為可教,今不可教也(張湛註:「與至人游而未能去其矜誇,故曰不可教者也。」)。」

譯文:

老子在半路上仰天長歎道:「起初我以為你是可以教導的,現在看來不可教導了。」

楊子不答。至舍,進涫漱巾櫛(涫,通「盥」,盥洗,此指洗手的水。漱,漱口,此指漱口水。中,毛巾。櫛,梳篦的總稱),脫履戶外,膝行而前曰:「向者夫子仰天而歎曰:『始以汝為可教,今不可教。』弟子欲請夫子辭,行不閒(《釋文》:「間,音閒,下同。」),是以不敢。今夫子閒矣,請問其過。」

譯文:

楊朱沒吭聲。到了旅舍,楊朱給老子送上洗臉水、嫩口水、毛巾和梳子,把鞋子脫在門外,跪著走到老子面前,說:「剛才您老人家仰天長歎道:『起初我以為你是可以教導的,現在看來不可教導了。』學生想請教您原因,但路上您沒有空,所以不敢問。現在您有空了,請問我哪裡做錯了。」

老子曰:「而睢睢(睢睢,仰視貌),而盱盱(盱盱,直視貌。《釋文》引高誘註:「睢盱,視聽貌。」陳鼓應:「睢,仰目。盱,張目。皆傲視貌。」陳說可從),而誰與居?大白若辱(楊伯峻《集釋》引馬其昶:「辱借為黷。」黷,黑),盛德若不足。」

譯文:

老子說:「你神態傲慢,誰還願意和你相處呢?最潔白的東西好像十分黑暗,最道德的人好像有所不足。」

楊朱蹴然變容曰:「敬聞命矣!」

譯文:

楊朱立刻變得十分恭敬地說:「敬聽教誨了。」

其往也,舍迎將家(舍迎將家,楊伯峻:「《道藏》各本『舍』下有『者』字,惟《四解》本無『者』字,汪本亦無『者』字,是也。」俞樾:「舍與捨者不同。下云『舍者避席』,又云『舍者與之爭席矣』,皆謂同居逆旅者。此云『舍』,則謂逆旅主人也。主逆旅者即謂之舍,猶典市者即謂之市,主農者即謂之田。」迎將,迎接),公執席,妻執巾櫛,舍者避席,煬(烤火)者避竈。

譯文:

楊朱往沛地去,走到旅舍的時候,主人十分客氣地迎接他進房間,老闆安排坐席,老闆娘拿來毛巾和梳子,旅舍的客人讓出了坐席,在灶前烤火的人讓出了灶門。

。

其反也,舍者與之爭席矣。

譯文:

當他從沛地回來的時候,旅舍的客人們已不再拘束,同他爭搶坐席了。

(十六)逆旅二妾

譯文:

楊朱經過來國,向東到了旅舍。旅舍主人有兩個小老婆,其中一人美麗,一人醜陋,醜陋的受尊寵而美麗的受冷落。楊子問這是什麼緣故。

逆旅小子對曰:「其美者自美,吾不知其美也;其惡者自惡,吾不知其惡也。」

譯文:

旅舍的夥計回答說:「那美麗的自以為美麗,我並不覺得她美麗;那醜陋的自以為醜陋,我並不覺得她醜陋。」

楊子曰:「弟子記之!行賢而去自賢之行(自賢之行,王叔岷:「《韓非子.說林上篇》『之行』作『之心』,審文意,當從之。」),安往而不愛哉!」

譯文:

楊子說:「弟子們記住!行為善良而能去掉自我炫耀的心念,到哪裡會不受人喜歡呢?」

(十七)常勝之道

譯文:

天下有經常取勝的方法,有經常不能取勝的方法。

常勝之道曰柔,常不勝之道曰彊。

譯文:

經常取勝的方法叫做柔弱,經常不能取勝的方法叫做剛強。

二者亦知(張湛註:「『亦』當作『易』。」《釋文》:「『亦』本作『易』。」),而人未之知。

譯文:

二者容易明白,但人們卻不懂得。

故上古之言:彊,先不己若者;柔先出於己者。

譯文:

所以上古之時有句話說:剛強可以戰勝力量不如自己的人,柔弱可以戰勝力量超過自己的人。

先不己若者(先,勝於,勝過。不己若者,力量不如自己的人),至於若己,則殆矣。先出於己者(力量大於自己的人),亡所殆矣。

譯文:

可以戰勝力量不如自己的,一旦碰到力量與自己相當的人,那就危險了。可以戰勝力量超過自己的,就沒有危險了。

以此勝一身若徒(一身,一個人。若徒,好像什麼也沒有干。張湛汪:「徒,空默之謂也。」),以此任天下若徒,謂不勝而自勝,不任而自任也。

譯文:

以柔弱戰勝一個人,會像什麼也沒有做一樣;以柔弱統治天下人,也會像什麼也沒有做一樣。這叫做不想取勝而自然取勝,不想統治而自然統治。

粥子(亦作鬻子,名熊,周文王師,楚國君主的祖先)曰:「欲剛,必以柔守之;欲彊,必以弱保之。

譯文:

鬻子說過:「要想剛硬,必須要堅守柔軟;要想強大,必須要保持虛弱。

積於柔必剛,積於弱必彊。

譯文:

柔軟積聚多了一定剛硬,虛弱積聚多了一定堅強。

觀其所積,以知禍福之鄉。

譯文:

觀察一個人所積聚的是什麼,就可以知道他禍與福的發展方向。

彊勝不若己(王叔岷:「《淮南.原道篇》『不若己』下有『者』字(《文子.道原篇》同),與下文句法一律,當從之。」),至於若己者剛(張湛註:「必有折也。」吳闓生:「剛,當作戕,故注云『必有折也』。」戕,殘害,指被殘害);柔勝出於己者,其力不可量。」

譯文:

剛強能戰勝力量不如自己的人,一旦碰到力量與自己相當的人就會受挫折;柔弱能戰勝力量超過自己的人,他的力量就不可估量。」

老聃曰:「兵彊則滅,木彊則折。柔弱者生之徒,堅彊者化之徒。」

譯文:

老聃說:「剛強的軍隊會被消滅,剛強的樹木會被折斷。柔弱的東西屬於生存的一類,堅強的東西屬於死亡的一類。」

(十八)人心獸心

譯文:

形狀不一定相同而智慧相同,智慧不一定相同而形狀相同。

聖人取童智而遺童狀,眾人近童狀而䟽童智。

譯文:

聖人選取相同的智慧,而不選取相同的形狀。一般人選取相同的形狀,而不選取相同的智慧。

狀與我童者,近而愛之;狀與我異者,䟽(形骸,形體)而畏之。

譯文:

形狀與自己相同的,便親近而喜愛牠;形狀與自己不同的,便疏遠而害怕牠。

有七尺之骸,手足之異,戴髮含齒,倚(站立。《廣雅.釋詁四》:「倚,立也。」《易.說卦》:「參天兩地而倚數。」虞註:「倚,立也。」)而趣(通「趨」,快步行走)者,謂之人。而人未必无獸心;雖有獸心,以狀而見親矣。

譯文:

有七尺長的身軀,手與腳不一樣,頭上長頭髮,口中生牙齒,能站立並快步行走的,叫做人。而人未必沒有禽獸之心。即使有禽獸之心,也以人的形狀而得到他人的親近。

傅(通「附」,附著)翼戴角,分牙布爪,仰飛伏走,謂之禽獸。而禽獸未必无人心;雖有人心,以狀而見䟽矣。

譯文:

身上長翅,頭上生角,齜著牙齒,張著腳爪,抬著頭飛,低著頭跑,叫做禽獸,而禽獸未必沒有人心。即使有人心,也以禽獸的形狀而被人疏遠。

庖犧氏(亦作伏羲、宓羲、包犧、伏戲。傳說為中國人的始祖,與女蝸氏兄妹相婚而生人類。又傳他教民結網,從事漁獵畜牧。據說八卦也始於他的創作)、女媧氏(女媧氏,傳說為中國人的始祖,與伏羲相婚而生人類。其後,他們禁止兄妹通婚。又傳她曾用黃土造人,並煉五色石補天,治平洪水,殺死猛獸,使人民得以安居)、神農氏(傳說為上古帝王,農業與醫藥的發明者,用木製農具,教民農業生產,又曾嘗百草,教人治病)、夏后氏(傳說為上古帝王,夏朝的建立者。原為部落首領,奉舜命治水有功,成為部落聯盟領袖),蛇身人面,牛首虎鼻;此有非人之狀,而有大聖之德。

譯文:

庖犧氏、女蝸氏、神農氏、夏後氏,或者是蛇身人面,或者是牛頭虎鼻,他們有不是人的形狀,而有大聖人的道德。

夏桀(夏朝最後一個帝王,名履癸,荒淫暴虐,被商湯所滅,出奔南方而死)、殷紂(即商紂,商朝的最後一個帝王,名受,又稱帝辛,荒淫暴虐,被周武王所滅,自焚而死。因商都在盤庚時遷至殷,故商朝又稱殷朝,商紂王又稱殷紂王)、魯桓(春秋時魯國國君,公元前 711 年—前 694 年在位。聽信語言,殺兄自立,又接受宋賄賂的鼎入於周公廟,均為非禮行為。後被齊襄公所殺)、楚穆(春秋時楚國國君,公元前 625 年—前 614 年在位。殺父自立,亦屬禽獸之行),狀貌七竅,皆同於人,而有禽獸之心。而眾人守一狀以求至智,未可幾(幾,希望)也。

譯文:

夏桀王、殷紂王、魯桓公、楚穆王,他們的形狀面貌與七竅都和人一樣,但卻有禽獸之心,而人們卻堅持以他們有和人一樣的形狀而希望他們有很高的智慧,這是辦不到的。

黃帝與炎帝戰於阪泉之野(黃帝,傳說為古代帝王,姓姬,號軒轅氏、有熊氏。炎帝、傳說為上古姜姓部落首領,號烈山氏。炎帝擾亂各部落,黃帝得各部落的擁戴,在阪泉(今河北啄鹿東南)打敗炎帝),帥熊、羆(熊的一種)、狼、豹、貙(《爾雅.釋獸》:「 貙,獌,似狸。」但比狸大)、虎為前驅,鵰(王叔岷:「《藝文類聚》九十、九一、《初學記》二二、《御覽》兒一九、《玉海》八三引『鵰』上井有『以』字,當從之。今本脫(脫)『以』字,文意不完。」)、鶡(似野雞。《釋文》:「一本作鶚。」胡懷琛:「作鶚者是也。原文所言皆猛獸、鷙鳥,鶡非鷙鳥,非其倫也。以作鶚為是。」鶚,亦稱魚鷹)、鷹、鳶(亦稱「老鷹」)為旗幟,此以力使禽獸者也。

譯文:

黃帝在阪泉的郊野與炎帝作戰時,曾統帥熊、羆、狼、豹、貙、虎為前驅,鵰、鶡、鷹、鳶為旗幟,這是用力量役使禽獸的例子。

堯使夔(夔,傳為堯、舜時的樂官,一足)典樂,擊石(石,指石製的磐)拊(擊)石,百獸率(跟隨)舞;簫(竹製的管樂器)韶(舜樂名)九成(九成,樂曲一終為一成。九成,猶九章、九闋。簫韶九成,言簫韻之樂,奏九度為一終),鳳皇來儀(謂鳳凰飛來跳舞且有容儀,古人以為是祥瑞):此以聲致禽獸者也。

譯文:

堯派夔主管音樂,敲擊著磬鐘,各種野獸跟著跳舞;蕭韶樂曲合成套,鳳凰也來朝拜,這是用樂聲吸引禽獸的例子。

然則禽獸之心,奚為異人?形音與人異,而不知接之之道(《釋文》作「而人不知接之之道」,云:「一本無人字。」此處指一般人不知接近鳥獸的方法,緊接下來說「聖人無所不知,無所不通,故得引而使之焉」,「人」與「聖人」相對為言,故有「人」字為是)焉。聖人无所不知(原作「□」。底本空一字,據《正統道臧》本補),无所不通,故得引而使之焉。

譯文:

那麼禽獸之心,與人有什麼不同呢?形狀聲音與人不同,一般人便不知道與牠們交往的方法。聖人沒有什麼不知道,沒有什麼不通曉,所以能吸引並能役使它們。

禽獸之智有自然與人童(原作「□」。底本空一字,據《正統道臧》本補)者,其齊欲攝生(攝生,保養身體),亦不假(楊伯峻:「『假』或作『暇』,暇、假皆讀為了。」)智於人也。牝牡相偶,母子相親,避平依險,違寒就溫;居則有群,行則有列;小者居內,壯者居外;飲則相攜,食則鳴群。

譯文:

禽獸的智慧有生來就與人相同的,牠們都想保養身體,智慧也不比人低。雌雄互相匹配,母子互相親愛;避開平地,依托險峻;逃離寒冷,尋求溫暖;居住時結伙成群,出行時依次成列;幼生的住在裡面,強壯的住在外面;喝水時互相提攜,吃食時一起叫鳴。

太古之時,則與人同處,與人並行。帝王之時,始驚駭散亂矣。逮(及,等到)於末世(末世,衰亂之世),隱伏逃竄,以避患害。

譯文:

上古的時候,牠們同人類在一起居住,和人類一同出行。到了有帝王的時候,才開始被驚嚇而散亂了。等到衰敗的亂世,牠們更是隱藏逃竄,以避免禍患。

今東方介氏之國,其國人數數(數數,常常)解六畜之語者,蓋偏知(偏知,異常的智慧)之所得。

譯文:

現在東方有個介氏之國,這個國家的人常常懂六畜的語言,大概是有異常智慧的緣故。

太古神聖之人,備知萬物情態,悉解異類音聲。

譯文:

上古的神聖之人,對萬物的性質形態全都明白,對異類的語言聲音全都瞭解。

會而聚之,訓而受之,同於人民。

譯文:

聖人把牠們會合聚集起來,對牠們進行訓練教授,和對待人民一樣。

故先會鬼神魑魅(魑魅,古代傳說中山澤的鬼怪),次達八方人民,末聚禽獸蟲蛾(末聚禽獸蟲蛾,張湛註:「百獸率舞是也。」)。言血氣之類,心智不殊遠也。

譯文:

所以先會合鬼神妖怪,然後通達八方人民,最後聚集禽獸昆蟲。這是說凡是有血有氣的動物,牠們的頭腦智慧相差得並不太遠。

神聖知其如此,故其所教訓者无所遺逸焉。

譯文:

神聖之人明白這個道理,所以他教授訓練所有的動物沒有什麼遺漏。

(十九)朝三暮四

譯文:

宋國有個飼養猴子的人,很喜歡猴子。他養了一群猴子,能理解猴子的想法,猴子也懂得他的心意。他還減少家裡人的生活費用,以滿足猴子的需要。

俄而(俄而,不久)匱(缺乏,貧困)焉,將限其食。恐眾狙之不馴於己也,先誑之曰:「與若芧(芧,櫟樹,此指櫟實,即橡子),朝三而暮四,足乎?」眾狙皆起而怒。

譯文:

不久家裡貧困起來,他打算限制猴子的食物,又怕猴子不聽自己的話,便先欺騙它們說:「喂你們橡子,早上三個,晚上四個,夠嗎?」眾猴子都跳起來發了怒。

俄而曰:「與若茅,朝四而暮三,足乎?」眾狙皆伏而喜。

譯文:

過了一會兒,他又說:「餵你們吃橡子,早上四個,晚上三個,夠嗎?」

物之以能鄙相籠(以能鄙相籠,籠,籠絡,欺騙。《釋文》云:「『能鄙相籠』,一本作『智鄙相籠』。」楊伯峻云:「疑作『智』者是,下文『以智籠群愚、眾狙』正秉此而言。」鄙,吳闓生云:「鄙讀為否。」),皆猶此也。聖人以智籠群愚,亦猶狙公之以智籠眾狙也。若實不虧,使其喜怒哉!

譯文:

猴子們聽了,都趴在地上十分高興。動物之間以智慧與否互相籠絡欺騙,都像這個樣子。聖人用智慧來籠絡欺騙那些愚笨的人,也就像養猴人用智慧籠絡欺騙那些猴子一樣。名義與實際都沒有虧損,卻能使它們時而高興,時而發怒啊!

(二十)呆若木雞

譯文:

紀渻子為周宣王飼養鬥雞,周宣王過了十天就問:「雞可以鬥了嗎?」

曰:「未也,方虛驕而恃氣(虛驕而恃氣,張湛註:「無實而自矜者。」)。」

譯文:

紀渻子回答說:「不行。牠還沒有真本領,只知依仗驕傲之氣。」

十日又問,曰:「未也,猶應影向(向,《釋文》:「向音響。」林希逸:「聞響而應,見影而動,則是此心猶為外物所動也。」)。」

譯文:

過了十天周宣王又問,紀渻子回答說:「不行。牠看到別的雞的影子、聽到別的雞的聲音就想應戰。」

十日又問,「未也,猶疾視(怒目而視)而盛氣(氣勢旺盛)。」

譯文:

過了十天周宣王又問,紀渻子回答說:「不行。牠還瞪著眼睛,氣勢旺盛。」

十日又問,曰:「幾矣。鷄雖有鳴者,已无變矣(已無變矣,張湛註:「彼命敵而我不應,忘勝負矣。」)。望之似木鷄矣,其德全矣(全德,指氣專志一的精神狀態。《天瑞篇》:「其在嬰孩,氣專志一,和之至也,物不傷焉,德莫加焉。」這裡講的「莫加」的至德,即全德,由下文有「其在老耄」,「雖未及嬰孩之全」云云,可知。氣志專一,不為外物所動,如嬰孩,如木雞,如槁木死灰,即為全德)。」

譯文:

過了十天周宣王又問。紀渻子回答說:「差不多了。即使別的雞大聲鳴叫,牠的情緒也不會變動了。看上去像個木頭雞了。牠的德已經完整了。」

異鷄无敢應者,反走耳。

譯文:

別的雞沒有敢應戰的,只有轉身逃跑罷了。

(二十一)惠盎說宋康王

譯文:

惠盎拜見宋康王。康王正頓著腳咳嗽著,急急地說:「我所喜歡的是勇敢且有力量的人,不喜歡談論仁義道德的人。您打算用什麼來教導我呢?」

惠盎對曰:「臣有道於此,使人雖勇,刺之不入;雖有力,擊之弗中。大王獨无意邪?」

譯文:

惠盎回答說:「我這裡有一種道術,能使別人即使勇敢,也刺不進我的身體;即使有力量,也打不中我。難道大王對此沒有興趣嗎?」

宋王曰:「善,此寡人之所欲聞也。」

譯文:

宋康王說:「好!這正是我所想要聽到的。」

惠盎曰:「夫刺之不入,擊之不中,此猶辱也。

譯文:

惠盎說:「刺我不進,打我不中,這還是在受侮辱。

臣有道於此,使人雖有勇弗敢刺;雖有力弗敢擊。夫弗敢,非无其志也。

譯文:

我這裡還有一種道術,能使人雖然勇敢卻不敢刺我,雖有力量卻不敢打我。不過不敢並不等於不想。

臣有道於此,使人本无其志也。夫无其志也,未有愛利之心也。

譯文:

我這裡還有一種道術,能使人根本就不想打人。不過不想打還沒有愛護幫助你的思想。

臣有道於此,使天下丈夫女子,莫不驩然皆欲愛利之。此其賢於勇有力也,四累(四累,陶鴻慶:「累,層累也,猶言四層之上也。」)之上也。大王獨无意邪?」

譯文:

我這裡還有一種道術,能使天下的男人女子沒有不高高興興要愛護幫助你的。這比勇敢、有力量要好得多,是比上述四種道術都好的道術。難道大王對此沒有興趣嗎?」

宋王曰:「此寡人之所欲得也。」

譯文:

宋康王說:「這正是我所想要得到的。」

惠盎對曰:「孔、墨(指墨子(約前 468——前 376 年),春秋末思想家,墨家學派的創始人。宋國人,後長期住魯國。主張「兼愛」、「尚賢」、「尚同」、「明鬼」)是已。孔丘、墨翟,无地而為君,無官而為長;天下丈夫女子,莫不延頸舉踵(伸長頸項,踮起腳跟,形容殷切盼望)而願安利之。

譯文:

惠盎說:「孔子、墨子就是這樣。孔丘、墨翟沒有土地卻成為君主,沒有官職卻成為官長,天下的男人女子沒有不伸著脖子、踮著腳盼望他們,希望得到安定和幫助。

今大王,萬乘之主也,誠有其志,則四境之內,皆得其利矣。其賢於孔、墨也遠矣。」宋王無以應,惠盎趨而出。

譯文:

現在大王是一個擁有萬乘兵車的君主,如果真有這樣的志向,那麼國境之內的百姓,就都會得到好處。那恩惠就會比孔丘、墨翟多得多了。」宋康王無話可說,惠盎快步走了出去。

宋王謂左右曰:「辯矣,客之以說(辯說)服寡人也!」

譯文:

宋康王對身邊的人說:「會說話啊,客人竟然這樣辯說把我說服了。」

留言列表

留言列表