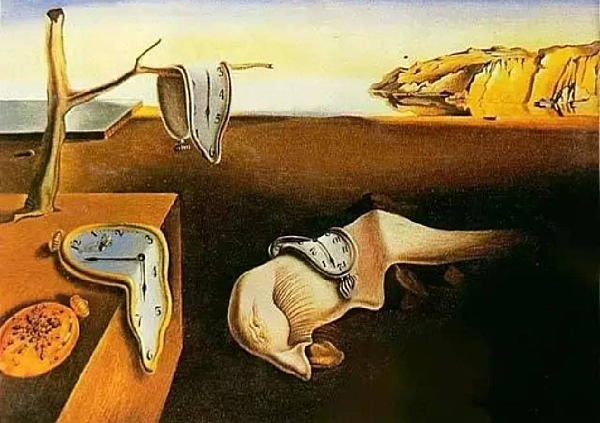

上圖:達利.記憶的永恆(紐約現代藝術博物館藏,圖片引自網路)

上圖:達利(圖片引自網路)

瘋子般的清醒──超現實主義

人的理性,在第一次世界大戰以前,是西方顛仆不破的真理與自信。直到千年不變的時鐘如芝士(cheese)(編者註:起士)般軟癱在枝芽上(達利〈記憶的永恆〉(編者註:這張畫別名還有〈記憶的堅持〉、〈時光靜止〉、〈軟鐘〉)),人們發現人類心靈還有更廣大、深邃、尚未探知的處女地……超現實。

看過電影《入侵腦細胞》嗎?大家一定對其中如魅似幻的影像目眩神迷,更不會忘記主角拯救或尋找犯人的唯一方法,就是潛入他的潛意識(編者註:潛意識Unconscious mind,是指那些在正常情況下根本不能變為意識的東西,如內心深處被壓抑而無從意識到的欲望。潛意識有所謂冰山理論:人的意識組成就像一座冰山,露出水面的只是一小部分(意識),但隱藏在水下的絕大部分(無意識)卻對其餘部分產生影響)。只有在潛意識中,我們才能看見如此華麗又變化不羈的畫面,荒誕又有跡可循的情節,在沙漠中看見船隻,讓囚犯變成聖母。這就是潛意識的魅力,也是超現實主義(Surrealism)的表現手法。

第一次世界大戰結束後,參戰國無不受到重創,巴黎當然也不例外。理性主義雖然讓歐洲的經濟、政治發展達到前所未有的高峰,但是隨之而來的戰爭也釀成史無前例的慘劇,政治家的野心無時無刻考驗著詩人敏感的心靈。理性真的能夠為人類帶來幸福嗎?為何透過理性的眼睛望出去的景象,竟是更加虛妄的世界?

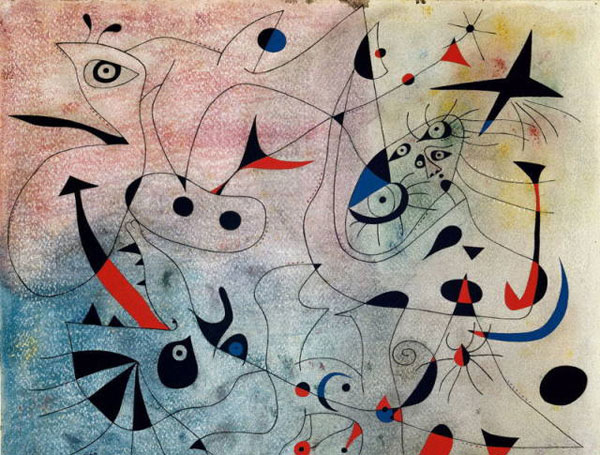

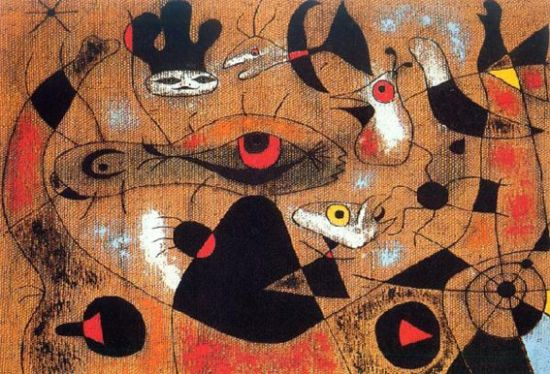

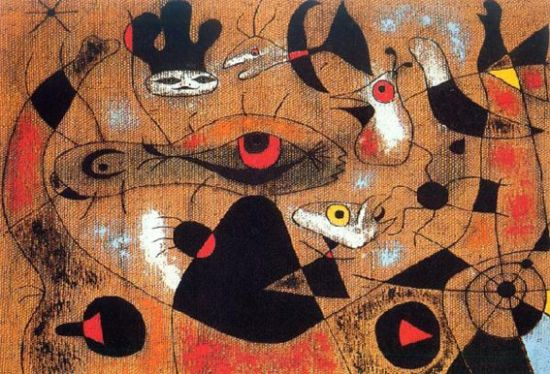

上圖:米羅.小丑的舞會(圖片引自網路)

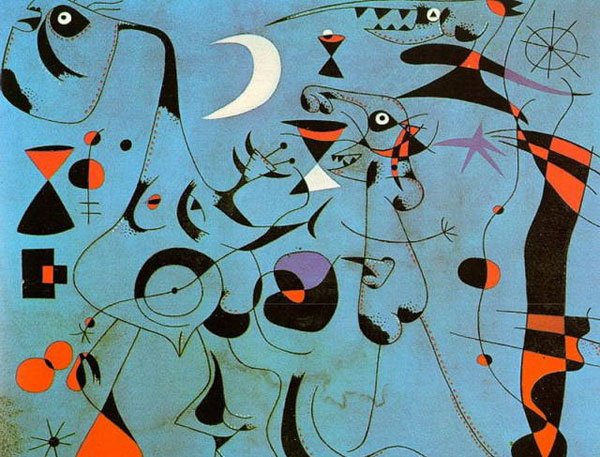

上圖:米羅作品(圖片引自網路)

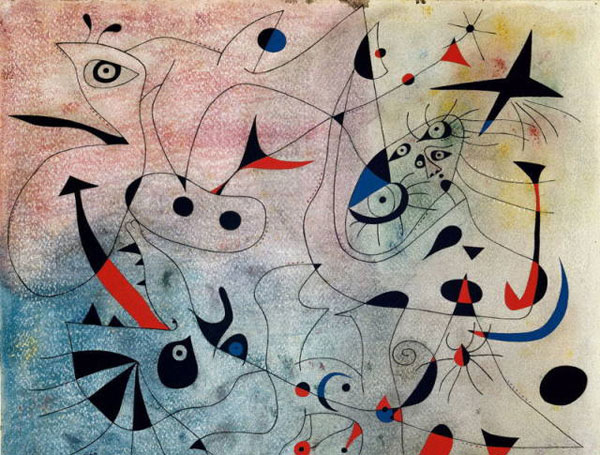

上圖:米羅.小丑的舞會(圖片引自網路)

上圖:米羅作品(圖片引自網路)

心理學家的預言,心理醫生的宣言

年輕詩人布雷東(Andre Breton)(編者註:布雷東,1896—1966,法國詩人,1924年發表〈超現實主義宣言〉,為超現實主義創始人)曾經參加第一次世界大戰,他本身也是個心理醫師,他坐在咖啡館中思索獨尊理性帶來的嚴重後果,他終於發現,唯有從理性的背後、人類的潛意識中,才能找到真正真實的世界,於是他號召了一群詩人,在1924年的巴黎發表了著名的〈超現實主義宣言〉。(編者註:超現實主義誕生於第一次世界大戰後的法國,主要文化活動中心在巴黎。超現實主義的理論背景,為佛洛伊德的精神分析學說,和帕格森的直覺主義,此外也受到達達主義的影響。之後超現實主義運動蔓延至各個領域,最終影響全球多個國家及語言的藝術、文學、電影、音樂,乃至政治思想及政策實施,哲學及社會學理論)

超現實主義受到心理學家佛洛伊德(Sigmund Freud)(編者註:佛洛伊德,1856—1939,奧匈帝國心理學家,提出「潛意識」、「自我」、「本我」、「超我」、「伊底帕斯情結」、「欲力」、「心理防衛機制」等概念,為精神分析學的創始人)的影響,認為唯有探索人類不受理性控制的潛意識,才能真正了解一個人的心靈,也只有結合理性與非理性的思維模式,才能尋求真實的世界。換言之,超現實主義就是在現實生活中結合了意識的和無意識的精神領域,完成世界的美夢與幻想。

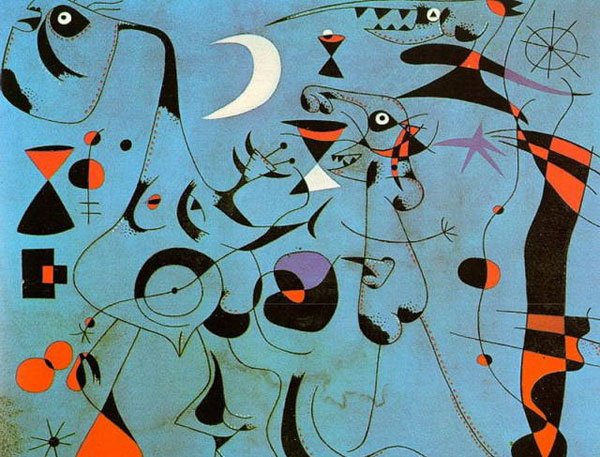

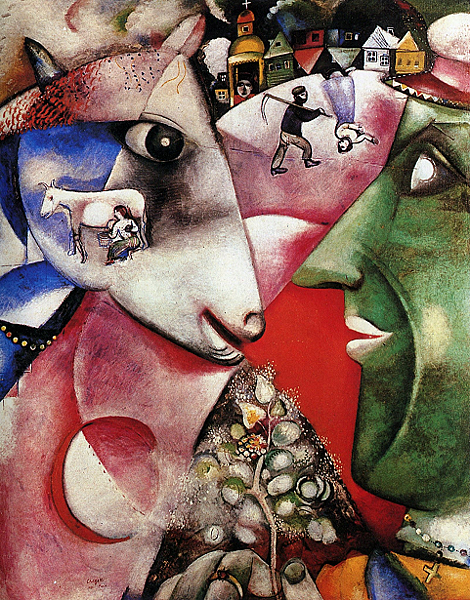

超現實主義很快地影響整個詩壇,阿拉貢(Louis Aragon)(編者註:阿拉貢,1897—1982,法國詩人、小說家)、布雷東、高克多(Jean Cocteau)(編者註:又譯考克多,1889—1963,法國詩人、小說家、劇作家)、艾呂亞(Paul Eluard)(編者註:又譯艾呂雅,1895—1952,法國詩人)、保羅福特(Paul Fort)(編者註:又譯保爾弗爾,1872—1960,法國詩人、劇作家)等皆是這個時期的超現實主義團體的核心成員。而以巴黎為核心,各國畫壇也紛紛掀起超現時主義的浪潮,如法國的坦基(Yves Tanguy)(編者註:又譯唐吉,1900—1955,法國超現實主義畫家)、馬松(Andre Masson),西班牙的米羅(Joan Miro)(編者註:米羅,1893—1983,西班牙超現實主義畫家)、達利(Salvador Dali)(編者註:達利,1904—1989,西班牙超現實主義畫家),比利時的馬格利特(Rene Magritte)(編者註:馬格利特,1898-1967,比利時超現實主義畫家) 、德沃爾(Paul Delvaux)(編者註:德沃爾,1897—1994,比利時超現實主義畫家),義大利的奇理珂(Giorgio de Chirico)(編者註:又譯奇里珂,1888—1978,義大利超現實主義畫家),乃至俄國的夏卡爾(Marc Chagall)(編者註:夏卡爾,1887-1985,俄國超現實主義畫家)等人。

上圖:米羅作品(圖片引自網路)

上圖:米羅作品(圖片引自網路)

從語言到視覺,瘋子般的清醒藝術家

上圖:米羅作品(圖片引自網路)

上圖:米羅作品(圖片引自網路)

從語言到視覺,瘋子般的清醒藝術家

超現實主義者揉合了達達派(編者註:達達主義(法語:Dada或dadaïsme)是一場興起於第一次世界大戰期間的文藝運動,是對野蠻的第一次世界大戰(1914-1918)的抗議,因戰爭摧毀顛覆舊有歐洲社會和文化秩序的產物。「達達」一詞的由來眾說紛紜,有些人認為這是個無意義的詞,達達主義者認為「達達」並不是一種藝術,而是一種「反藝術」,創作追求一種無意義的境界,如清醒的非理性狀態、拒絕約定俗成的藝術標準、幻滅感、憤世嫉俗、追求偶然隨興等。其涉及文學(主要是詩歌)、戲劇、視覺藝術、美術設計等領域。達達主義作為文藝運動持續的時間較短,然而波及範圍卻很廣,並對20世紀所有現代主義文藝流派都產生影響,其中包括超現實主義)與立體派藝術,發展出自動書寫(Automatism)、黏貼法(Collage)、磨瘵法(frottage)、謄印法(decalmamia)等技巧,發展出自己獨特的藝術風格,但是他們探索潛意識、解放事物日常功能向度的藝術企圖,並不總是能為人所了解,天才與瘋子之間只有一線之隔。達利曾宣稱:「我是超現實主義的真正代表,我與瘋子最大的不同就是我並沒有發瘋。」

不只一般人民無法理解達利,連布雷東等人都排斥達利,因為他們在政治上傾向左派,但是達利卻崇尚資本主義。達利在25歲時到巴黎與西班牙超現實主義導演布紐爾合作電影《安達魯之犬》和《金色年代》,也於此結識艾呂亞的妻子卡拉,並進而與卡拉結婚,即使艾呂亞願意玉成這樁婚事,他的同伴們也不見得願意接受達利。

丁香園咖啡館(La Closerie des Lilas)是達達主義藝術家和超現實主義的藝術家最常駐足的場所,據說畢卡索每週都會來這裡聽福特吟頌詩歌。正在巴黎流浪的美國作家海明威也時常來這裡尋找靈感。日後海明威在未完成的小說《那片陌生的天地》中,曾提及他對超現實主義者的印象。

「其實,我要真是百份之百明理的話,我也不會在這兒了。」她頓了一下,「不,我還是會來的。我的明理不是平常的道理。」

「就跟超現實主義似的?」

「跟超現實主義完全不相干。我討厭超現實主義。」

「我可不討厭,」他說。「這玩意兒一出世我就喜歡上了。問題是,超現實主義已經沒落,卻還那樣遲遲不肯退出歷史舞台。」

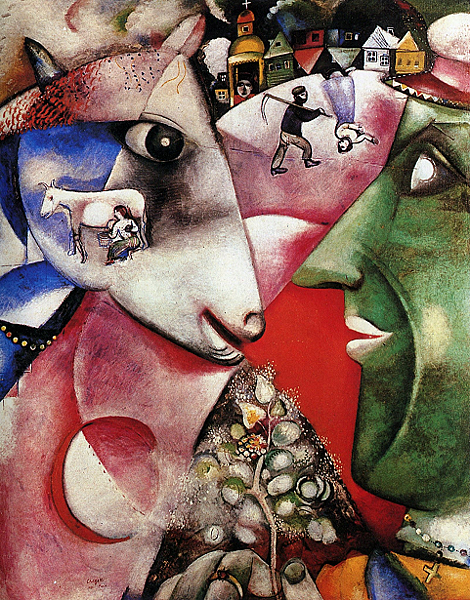

上圖:夏卡爾.我和我的村子(圖片引自網路)

上圖:夏卡爾.生日(圖片引自網路)

超現實瓦解於更瘋狂的戰爭

上圖:夏卡爾.我和我的村子(圖片引自網路)

上圖:夏卡爾.生日(圖片引自網路)

超現實瓦解於更瘋狂的戰爭

海明威文中所說的,是第二次世界大戰之後發生的事。第一次世界大戰後誕生了超現實主義,而超現實主義的興盛也在希特勒的炮火下衰頹。

1929年之後,布雷東等人相繼加入共產黨成為左派作家,並於1930年發表〈超現實主義第二宣言〉,希望讓超現實主義與革命相結合。雖然在政治上他們是共產黨員,但是正統的馬克思主義者卻不接受他們這些傾向唯心論的藝術家。

大戰開始後,詩人、畫家們終於步出咖啡館,阿拉貢、艾呂亞等人參加了戴高樂領導的抵抗戰爭,並留下許多「抵抗戰爭詩歌」,布雷東、達利、馬松等人則流亡到美國,達利在美國大受歡迎,他的畫筆簡直成了超級的印鈔機。

大戰平息之後,布雷東回到了法國,超現實主義詩人和畫家也重新回到丁香園和雙偶咖啡館(Les Deux Magots)之中,超現實主義頗有捲土重來的意味,1947年的巴黎超現實主義博覽會更是有24個國家的藝術家參展。但是這些年輕藝術家們卻少有出類拔萃者,1966年布雷東去世之後,超現實主義從此在歐洲沒落。但是超現實主義卻已深深地影響了其他國家的藝術發展。

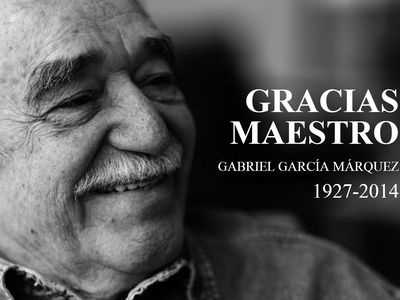

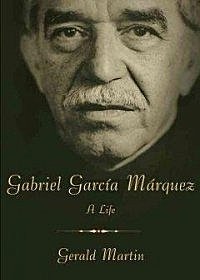

上圖:馬奎斯(圖片引自網路)

上圖:馬奎斯(圖片引自網路)

超現實主義的混血兒

流亡巴黎的古巴作家卡彭鐵爾(編者註:卡彭鐵爾,1904—1980,古巴著名小說家、散文家,其將超現實主義與本地化相融合,全面反映拉丁美洲大陸的現實,對拉美當代小說發展有巨大影響,被尊為拉美文學小說的先行者)和瓜地馬拉作家阿斯圖里亞斯(編者註:阿斯圖里亞斯,1899—1974,瓜地馬拉小說家,被視為拉丁美洲魔幻現實主義的開創者),不僅深刻感受到超現實主義的魅力,更將其帶回拉丁美洲,結合當地特有的神話書寫,充分融合了土地與夢幻、現實與潛意識,而發展出現今拉丁美洲最重要的藝術流派──魔幻寫實。

上圖:馬奎斯(圖片引自網路)

上圖:馬奎斯(圖片引自網路)

超現實主義的混血兒

流亡巴黎的古巴作家卡彭鐵爾(編者註:卡彭鐵爾,1904—1980,古巴著名小說家、散文家,其將超現實主義與本地化相融合,全面反映拉丁美洲大陸的現實,對拉美當代小說發展有巨大影響,被尊為拉美文學小說的先行者)和瓜地馬拉作家阿斯圖里亞斯(編者註:阿斯圖里亞斯,1899—1974,瓜地馬拉小說家,被視為拉丁美洲魔幻現實主義的開創者),不僅深刻感受到超現實主義的魅力,更將其帶回拉丁美洲,結合當地特有的神話書寫,充分融合了土地與夢幻、現實與潛意識,而發展出現今拉丁美洲最重要的藝術流派──魔幻寫實。

魔幻寫實雖受超現實主義啟蒙,但同時也部分揚棄了超現實主義的唯心與虛無,用神話與魔幻寫實,改造了潛意識裡的真實,於是出現了波赫士(Jorge Luis Borges)(編者註:波赫士,1899—1986,又譯博爾赫斯,阿根廷詩人、翻譯家)、馬奎斯(Gabriel Garcia Marguez)(編者註:賈西亞.馬奎斯,1927—2014,哥倫比亞小說家,拉丁美洲魔幻現實主義文學的代表人物,20世紀最有影響力的西班牙語作家之一,1982年諾貝爾文學獎得主,《百年孤寂》的作者)等大家耳熟能詳的魔幻寫實小說家。

台灣現代詩的超現實精神

站在巴黎往東方望去,會發現這時超現實主義的風潮也悄悄地吹到了亞洲,首先由日本引進新思想,部分台灣留學生也藉此與世界同步。台灣引進超現實主義有其歷史背景,日據時代的台灣作家寫作受到思想上的嚴密控制,詩人水蔭萍(本名楊熾昌)曾說:「唯有為文學而文學,才能逃過日警魔掌。」他在1933年與林永修、李張瑞、張良典等人創辦人「風車詩社」並發行《風車詩誌》,推動超現實主義,成為台灣現代詩的先驅。

日據後期的皇民化國語運動禁用漢語,台灣作家此時多採日文寫作,國民政府接收台灣後,又於1947年開始全面禁用日文,熟諳日文的台灣作家面臨無語言可用的窘境,而白色恐怖時期更全面地剝奪了作家使用語言的能力。從日本傳來的超現實主義,讓台灣作家發現新語言的可能。

1956年由紀弦創辦的《現代詩》主張「新詩乃是橫的移植,而非縱的繼承」,所使用的理論是「包含了波特萊爾以降一切新興詩派之精神」,紀弦並譯介了多位福特、高克多等超現實主義詩人的作品。由張默、瘂弦、洛夫等人創辦的《創世紀》詩刊更直接打起超現實主義的旗幟,洛夫的〈石室之死亡〉已被認為是台灣超現實新詩的代表作。

雖然說新詩是「橫的移植」,但是詩人們並不是毫無保留地接受日本及法國影響,瘂弦說他的超現實主義是「制約的超現實主義」,洛夫則說他是「中國的超現實主義」,建立在「對知的熱切要求」以及「禪」的精神,紀弦明顯反對自動書寫的技法。《笠詩社》葉笛也認為指出,日本與西方的超現實主義不同的地方在於日本加入了「無」的思維。

超現實主義經由日本引進台灣之後,影響所及,讀者總認為新詩玄之又玄,難以理解,但是創作者本來就不是為讀者而存在,正如當年丁香園中的詩人和畫家,更重要的事情是保持對現有事物的懷疑、批判態度,並提出新的觀看世界的角度。紀弦在1948年創辦的《異端》詩刊的宣言中表示:「我們主張一切文學、一切藝術的純粹化;特別要把詩從政治中解放出來,使其獨立生存,自由發展。」這種理想,到今日仍深植於年輕藝術家心中。

【文章出處】

《博客來網路書店》

〈瘋子般的清醒──超現實主義〉

網址:

https://www.books.com.tw/activity/world-page/20010907/2001090701.htm

上圖:洛夫(圖片引自網路)

上圖:洛夫(圖片引自網路)

上圖:洛夫(圖片引自網路)

【文章出處】

《博客來網路書店》

〈瘋子般的清醒──超現實主義〉

網址:

https://www.books.com.tw/activity/world-page/20010907/2001090701.htm

作者:趙啟麟

【作者簡介】

趙啟麟,作家,長期任職文化媒體及書店通路,及新活水網站、博客來OKAPI專欄作家,專研古典詩詞,現為啟動文化出版社總編輯。

全站熱搜

留言列表

留言列表