上圖:曹操(圖片引自網路)

文學史寫作方式與「建安風骨」論說

謝辭

荷蒙審查人惠示高見,謹致謝忱。又,蘇穎添同學協助蒐集資料,亦當致謝。

一

「建安風骨」在中國古典文學領域裏,似乎是再常見不過的用語。按一般理解,「建安風骨」是這一時段文學作品尤其是詩歌的「時代特徵」。(1)也有人用「漢魏風骨」或「建安風力」,但漢魏其實仍指建安時代。這些術語的普及程度,可以從當前各種文學史或文學研究史總不忘提上一筆得以證明。(2)可是對「建安風骨」的解釋,往往言人人殊。吳云主編《魏晉南北朝文學研究》第二章〈建安文學研究〉,第三節「關於『建安風骨』的研究」說:「在歷代建安文學研究中,『建安風骨』或『建安風力』問題備受重視,論者承認它對建安文學的代表性,而又不能對它的含義取得一致的解釋。」(3)既認定「建安風骨」可以代表建安文學的時代特徵,卻無法對特徵的具體內涵取得共識,頻繁的「再解讀」持續了好幾十年。(4)人文學科的闡釋活動表面上是發掘概念本來具有的內容,卻往往把闡釋者自己的立場或主張讀進去,因此新說迭出不足為奇。但為甚麼見解各異的論者,都認定這個概念可以代表時代的文學特徵?又,「建安風骨」是否真的「在歷代建安文學研究中」同樣受到重視?

(1)例如《中國大百科全書.中國文學 II》(北京:中國大百科全書出版社,1986年)「三國兩晉文學」條:「建安作家的創作,有著共同的時代特徵。……建安文學的這些時代特徵,被後人稱為『建安風骨』、或『漢魏風骨』,受到後代作家和文學理論家的推重,並被用來作為反對靡弱詩風的武器。」(頁679)

(2)例如徐公持編著《魏晉文學史》(北京:人民文學出版社,1999年)、劉躍進主編《中國古代文學通論.魏晉南北朝卷》(瀋陽:遼寧人民出版社,2005年)、吳云主編《魏晉南北朝文學研究》(北京:北京出版社,2001年)、羊列榮著《20世紀中國古代文學研究史.詩歌卷》(上海:東方出版中心,2006年),都有獨立章節論述「建安風骨」。

(3)吳云:《魏晉南北朝文學研究》,頁55。

(4)該書引述的「建安風骨」研究截至出版的兩年前,即1999年。「再解讀」借用劉躍進《中國古代文學通論.魏晉南北朝卷》中編「魏晉南北朝文學與社會文化」第一章的題目:〈「建安風骨」再解讀〉。徐公持則認為「欲理解『建安風骨』的確切含義,尚需回到鍾〔嶸〕、劉〔勰〕二人的有關論述」,這意味很多人未能掌握「建安風骨」的「確切含義」,見《魏晉文學史》,頁13。羊列榮《20世紀中國古代文學研究史.詩歌卷》第四章〈「建安風骨」與曹植〉第一節「以『風骨』為敘角」,縷述由上世紀二十年代初劉師培至八十年代錢志熙、張可禮諸家的不同說法。但要注意,羊氏舉出的學者中,有些並沒有用上「建安風骨」、「建安風力」或「漢魏風骨」。

眾所周知,「建安風骨」始見於嚴羽《滄浪詩話.詩評》:「黃初之後,惟阮籍〈詠懷〉之作,極為高古,有建安風骨。」(5)「漢魏風骨」始見於陳子昂的〈修竹篇序〉:

東方公足下:文章道弊五百年矣。漢魏風骨,晉宋莫傳。……一昨於解三處見明公〈詠孤桐〉篇,……不圖正始之音,復睹於茲,可使建安作者相視而笑。解君云:張茂先、何敬祖,東方生與其比肩。僕亦以為知言也。(6)

(5)郭紹虞:《滄浪詩話校釋》(北京:人民文學出版社,1983年2版),頁155。

(6)徐鵬(校):《陳子昂集》(北京:中華書局,1960年),頁15。原書用圈點,引文沿用其斷句,改為新式標點符號。

「建安風力」則始見於鍾嶸的〈《詩品》序〉:

降及建安,曹公父子,篤好斯文;平原兄弟,鬱為文棟;劉楨、王粲,為其羽翼。次有攀龍托鳳,自致於屬車者,蓋將百計。彬彬之盛,大備於時矣。爾後陵遲衰微,迄于有晉。太康中,三張、二陸、兩潘、一左,勃爾復興,踵武前王,風流未沫,亦文章之中興也。永嘉時,貴黃、老,稍尚虛談。于時篇什,理過其辭,淡乎寡味。爰及江表,微波尚傳:孫綽、許詢、桓、庾諸公詩,皆平典似《道德論》。建安風力盡矣。(7)

(7)曹旭:《詩品集注》(上海:上海古籍出版社,1994年),頁8-28。另有兩次獨立出現的「風力」,一次也是《詩品.序》:「故詩有六義焉:一曰興,二曰比,三曰賦。……弘斯三義,酌而用之,幹之以風力,潤之以丹彩,使詠之者無極,聞之者動心,是詩之至也。」(頁39)另一次見於中品「宋徵士陶潛詩」評語:「其源出於應璩,又協左思風力。文體省靜,殆無長語。篤意真古,辭興婉愜。每觀其文,想其人德。世歎其質直。至如『歡言酌春酒』、『日暮天無雲』,風華清靡,豈直為田家語耶?古今隱逸詩人之宗也。」(頁260)

上引文字裏的「建安風骨」、「漢魏風骨」等,是否指整個時代的文學特徵,其實不容易斷定。(8)有些論者不僅認為這三個用語內涵一脈相承,還把它們的起源上溯至《文心雕龍.風骨》篇,又補上如李白詩句「蓬萊文章建安骨」等材料(編者註:蓬萊,指東漢時藏書的「東觀」,東觀是東漢時洛陽宮內藏書及著述之處。蓬萊本指海中神山,傳說仙府典籍秘錄均藏於此,東漢學者稱東觀為道家蓬萊山,唐代則用蓬萊以代指秘書省),這樣,「建安風骨」或「建安風力」就的確是一個源遠流長的詩學傳統了。(9)然而上述文獻資料如果結合各自原來的文脈來考慮,即可發現彼此齟齬之處甚多,所謂的「詩學傳統」恐怕只是用現代觀點連綴而成的線索,在歷史上並無其事。(10)重讀數十年來的文學史著作,這一論點益可得到證明。在這些文學史著作中,「建安風骨」(也包括「漢魏風骨」、「建安風力」等)使用的變化非常明顯:從罕見談及而至不可或缺,從解說簡略而至疏釋詳盡,追本溯源式的詩學傳統建構則是更晚近的事情了。(11)由此推知,目前流行的「建安風骨」概念,可以說是現代的發明,隨著新的文學史寫作方式(也是文學研究方式)而出現、通行。本文回顧數十年間的文學史著作,勾勒「建安風骨」成為研究建安文學必備概念的過程,藉以解釋目前「建安風骨」雖是常識卻無定論的奇怪現象,並略述「建安風骨」術語對建安文學研究的限制。

(8)〈《詩品》序〉以「風力」和「丹彩」對舉,居於上品的建安作者中,曹植「骨氣奇高,詞彩華茂」,兩者兼備;劉楨「貞骨凌霜,高風跨俗」,偏於「風力」;王粲「文秀而質羸」,以「丹彩」勝。由此可見「風力」不足以涵蓋建安詩的全貌。「建安風力盡矣」其實只是說建安詩的一種特質消失了。其次,〈修竹篇序〉的時代觀念頗覺混亂,文中既同意解三用張華(茂先)、何劭(敬祖)和東方生相比,但張、何都是晉代詩人,這不就和「漢魏風骨,晉宋莫傳」自相矛盾了嗎?至於《滄浪詩話》,除了上述引文外,又有:「漢魏古詩,氣象混沌,難以句摘。」「建安之作,全在氣象,不可尋枝摘葉。靈運之詩,已是徹首尾成對句矣,是以不及建安也」。這些段落的主題詞(「漢魏古詩」、「建安之作」、「阮籍《詠懷》之作」)和判斷詞(「氣象混沌」、「高古」、「建安風骨」)究竟有何關係或分別,書中完全沒有說明,單獨抽出「建安風骨」一詞,說是時代特徵,似嫌武斷。以上《詩品》引文見《詩品集注》,頁97,110,117;《滄浪詩話》引文見《滄浪詩話校釋》,頁151,158。

(9)參見以下著作:林庚:〈陳子昂與建安風骨──古代詩歌中的浪漫主義傳統〉,《文學評論》1959年第5期,頁138-48;張可禮:〈如何理解「建安風骨」?〉,載所著《建安文學論稿》(濟南:山東教育出版社,1986 年),頁276-94;王運熙:〈從《文心雕龍.風骨》談到建安風骨〉,《文史》第九輯(1980年6月),頁171-86;林文月:〈蓬萊文章建安骨──試論中世紀詩壇風骨之式微與復興〉,載所著《中古文學論叢》(臺北:大安出版社,1989年),頁1-54;王巍:《建安文學概論》(瀋陽:遼寧教育出版社,1991年),頁16-22;周振甫:〈建安風骨試論〉,載所著《文論散記──詩心文心的知音》(北京:學苑出版社,1993年),頁425-31;〈釋「建安風骨」〉,載同書,頁432-41。

(10)見樊善標:〈「建安風骨」術語系列成立基礎的檢討──一個概念的史前史〉,《中國文化研究所學報》第44期(2004 年),頁191-215。

(11)最早從這一方向論述的似乎是林庚的〈陳子昂與建安風骨〉。

二

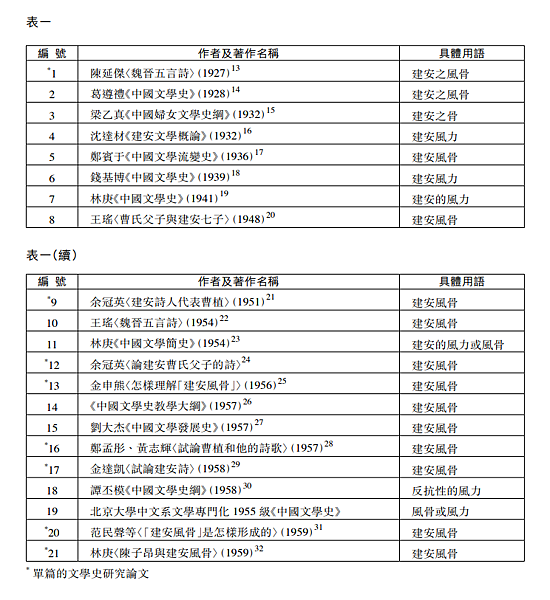

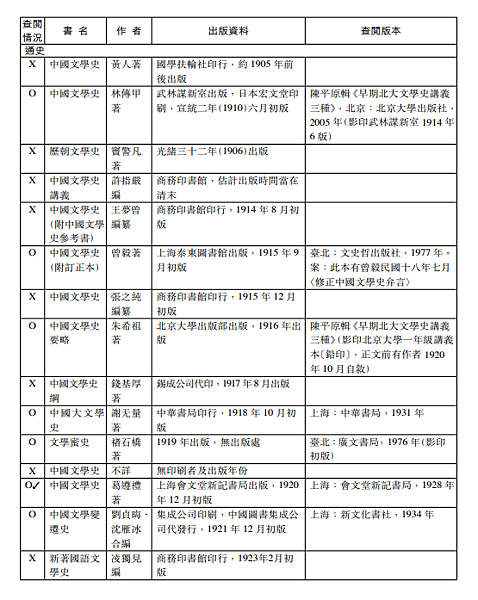

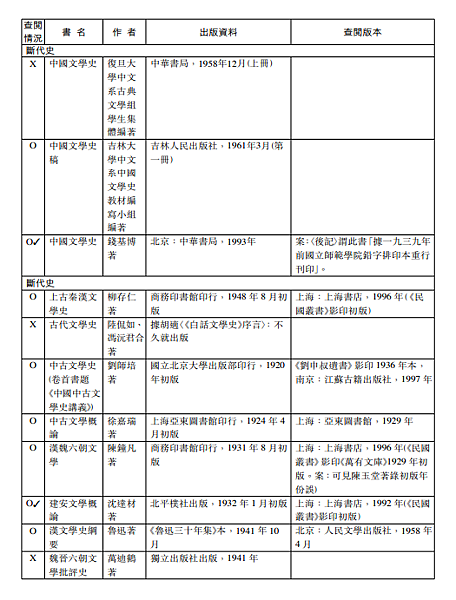

檢閱晚清以迄五十年代末的文學史著作,(12)可以發現,在上世紀三十年代及以前,「建安風骨」的地位並不重要。「建安風骨」代表一種「時代特徵」的說法,要到四十年代才正式出現,用者漸多則是五十年代的事。1957年中華人民共和國高等教育部委託多所院校合作起草的《中國文學史教學大綱》出版,該書作為大學課程的指引,把「建安風骨」的名稱和內涵列為明文。此後的文學史著作對《大綱》的演繹,雖然不無出入,但基本模式已經確定,所以本文蒐集的資料到五十年代末為止。以下先列出曾使用「建安風骨」的著作。

(12)本文根據陳玉堂《中國文學史書目提要》(合肥:黃山書社,1986年)及吉平平、黃曉靜《中國文學史著版本概覽》(瀋陽:遼寧大學出版社,1992年)的著錄,檢查晚清至上世紀五十年代末的文學史著作,包括通史、斷代史、文類史、文學思想及批評史、婦女文學史等,另補充若干單篇的文學史研究性質論文。陳、吉二書所著錄的文學史無法一一覓得,本文「附錄」列出曾經檢查和未及檢查的文學史著作書目。

(圖表引自原文)

(13)載鄭振鐸(編):《中國文學研究》(上海:商務印書館,1927年),上冊。本書為《小說月報》第十七卷號外。

(14)葛遵禮:《中國文學史》(上海:會文堂書局,1928年12版)。本書初版在1921年面世,但目前只能找到本版。

(15)梁乙真:《中國婦女文學史綱》,開明書店1932年初版;收入《民國叢書》第二編第60冊(上海:上海書店,1990年)。

(16)沈達材:《建安文學概論》,樸社1932年初版;收入《民國叢書》第四編第57冊(上海:上海書店,1992年)。 (17)鄭賓于:《中國文學流變史》,北新書局1936年版(鄭州:中州古籍出版社,1991年)。此書原來分冊出版,建安文學收於中冊。據序言(題目作〈第一頁〉),本冊在1929年5月7日前撰寫完成,並在稍後出版。1936年的版本不知道與此有無差別。

(18)錢基博:《中國文學史》(北京:中華書局,1993年)。據吳忠匡〈後記〉,此書「據一九三九年前國立師範學院鉛字排印本重行刊印」(頁1135)。

(19)林庚:《中國文學史》(廈門:國立廈門大學,1947年)。〈自序〉說前三篇(建安文學包括在內)曾在1941年由廈門大學油印出版,本版只是增寫了第四篇。

(20)載王瑤:《中古文學風貌》,《中古文學史論》之三(上海:棠棣出版社,1951年)。據自序,本書開始屬稿於 1942 年秋,1948年撰成。王瑤另有〈漢魏六朝文學概述〉,文中有「後世常常以『建安風骨』來當作評價好詩的標準」,但沒有具體說明「建安風骨」的內容。該文原載王瑤《中國文學論叢》,據該書〈後記〉(1952年2月),書中各篇文章是「最近三四年來已發表過的文字」。由於王瑤在接近年代已有解說詳盡的〈曹氏父子與建安七子〉,該文不列於表中。以上引文載《王瑤文集》(太原:北岳文藝出版社,1995年),第2卷,頁312,565。

(21)載余冠英:《漢魏六朝詩論叢》(上海:棠棣出版社,1953年3版)。文末注明寫作日期為1951年8月25日。

(22)原刊《文藝學習》第6期(1954 年9月),後收入王瑤:《中國詩歌發展講話》(北京:中國青年出版社,1956年)。

(23)林庚:《中國文學簡史》(上海:上海文藝聯合出版社,1954年)。

(24)載《文學遺產增刊》一輯(北京:作家出版社,1955年),後作為余冠英《三曹詩選》(北京:作家出版社,1956年)的〈前言〉。

(25)刊《光明日報.文學遺產》第99期(1956年4月8日)。

(26)中華人民共和國高等教育部(審定):《中國文學史教學大綱》(綜合大學中國語言文學系漢語言文學專業四、五年制用)(北京:高等教育出版社,1957年)。

(27)劉大杰:《中國文學發展史》(上海:古典文學出版社,1957年)。

(28)載《文學遺產增刊》五輯(北京:作家出版社,1957年)。

(29)刊《民主評論》半月刊第 9 卷第 8 期(1958年4月16日)。

(30)譚丕模:《中國文學史綱》(北京:人民文學出版社,1958年)。

(31)刊《光明日報.文學遺產》第 243 期(1959年1月11日)。

(32)刊《文學評論》1959年第5期。

曾經提及「建安風骨」的著作,實際數量當然不止於此,很多文學史已經散佚,或暫時無法覓得;不帶文學史名義的專書或論文數量更多,更難全數查閱。此外,「表一」附於著作後的年份,旨在為下文分析各用例提供時間先後的參照,但各書各文的出版情況未能一一查明。不過即使有這些困難,「建安風骨」術語在用法和涵義上的變遷,還是十分明顯的。

首先,按「建安風骨」解說的詳略區分,葛遵禮(2)、梁乙真(3)、鄭賓于(5)、錢基博(6)可以合為一類。這幾家僅僅說某人有或沒有「建安風骨」,但不說明「建安風骨」的內涵。其中葛、鄭、錢著作中的某人都是建安以後的作者。葛遵禮《中國文學史》的「建安之風骨」見於對張華、傅玄、潘岳、陸機的合評:「張傅潘陸之詩,雖無建安之風骨,而影響極大。六朝緣情綺語之一體,唐代溫李新聲之一派,四人實導其源。」(33)鄭賓于《中國文學流變史》則在評論阮籍時,先引嚴羽《滄浪詩話》有關「建安風骨」的幾句,接著說:「然據鄙意看來,其橫溢處還要遠駕曹王之上呢。」(34)錢基博《中國文學史》的「建安風力」用於評論王弼:「弼注《易》及《老子》,甚有奇麗之言;然坦迤其辭,而氣不遒壯;有清識而無茂裁,建安風力盡矣。」(35)錢氏的末句顯然因襲鍾嶸《詩品》,但他的「建安風力」指王弼《易》注和《老子》注的行文,而鍾嶸則指五言詩。又,王弼的時代要比《詩品》原文所說的東晉詩人(「桓、庾諸公」)要早。至於梁乙真《中國婦女文學史綱》,則用來評論一位建安作者:「魏晉文學,承建安之後,故詩歌五言大盛。風氣所趨,婦女亦然。魏武卞后、文帝甄后並有文采。此外若王宋之〈棄婦篇〉,猶存建安之骨。孟珠之〈陽春歌〉,早開〈子夜〉之先聲矣。」(36)

(33)葛遵禮:《中國文學史》,頁39。原書用圈點,現改為新式標點。

(34)鄭賓于:《中國文學流變史》,中冊,頁25。

(35)錢基博:《中國文學史》,第三編「中國文學」,第三節「嵇康 阮籍」,頁128。

(36)梁乙真:《中國婦女文學史綱》,頁95。「魏武」和「卞后」之間、「文帝」和「甄后」之間,原均有頓號,按文意取消。又,所謂王宋〈棄婦篇〉,梁氏下文又作〈雜詩〉,即「翩翩牀前帳」及「誰言去婦薄」二首。《玉臺新詠》題「劉勳妻王宋」作,《藝文類聚》以第一首為魏文帝作,題為〈代劉勳妻王氏雜詩〉,逯欽立則認為第一首曹丕所作,第二首曹植所作。見吳兆宜(注)、程琰(刪補):《玉臺新詠箋注》(北京:中華書局,1985年),頁58;逯欽立:《先秦漢魏晉南北朝詩》(北京:中華書局,1983年),頁402,455。此處不詳考。

本來,通讀上述著作以歸納作者對建安文學共同特點的看法,表面上是有可能的,但歸納的結果是否就是該作者心目中「建安風骨」的意思,卻難以證實。(37)這些作者似乎只是行文偶爾涉及「建安風骨」,不一定考慮過用語的確切含義。

(37)其實葛遵禮、梁乙真、鄭賓于的著作都沒有著墨於建安作者、作品的共同點。下文還會提到其他類似的文學史著作。

略有解釋而語焉不詳的是陳延傑(1)。陳氏〈魏晉五言詩〉一文把魏晉詩分為五期,即:曹氏父子、建安七子、正始體、太康體、永嘉以後體。陳氏在「第二期建安七子」下,引《文心雕龍.明詩》:「暨建安之初,五言騰踊,文帝、陳思,縱轡以騁節;王徐應劉,望路而爭驅。並憐風月;狎池苑;述恩榮;敘酣宴,慷慨以任氣;磊落以使才:造懷指事,不求纖密之巧;驅辭逐貌,唯取昭晰之能。」然後評論說:「此真建安之風骨也。吾於七子可得而述矣。」(38)但〈明詩〉所言,既有選材的特點(「憐風月,狎池苑」等),也有藝術表現的特點(「慷慨以任氣」等),「建安之風骨」是單指其一,還是兼指兩者呢?又,從「吾於七子可得而述矣」一句看來,陳氏「建安之風骨」專指建安七子,(39)但〈明詩〉原文卻包括曹丕、曹植在內。這些問題無法在文中得到解答。(40)

(38)鄭振鐸:《中國文學研究》,上冊,頁2(案:此書所收論文每篇頁碼自為起訖)。〈明詩〉篇引文照錄陳氏的標點。

(39)但本節敘孔融時又說:「見漢詩內,茲不及云。」(頁4)

(40)陳氏的分期原則也不一致,由「正始」到「永嘉以後」按年代排列,但建安七子中,孔融比曹操年長兩歲,其餘六子又比曹丕、曹植年長,所以「曹氏父子」和「建安七子」不能說是兩個時期。

沈達材《建安文學概論》(4)是現代第一本建安文學專著,名為「概論」,實際上是詩史。沈氏認為:「文學為時代精神最高之表現,一時代有一時代之精神,故一時代有一時代的文學。……時代文學的可貴,便在它的富有時代精神。」而建安時代「以詩歌為文學運動中心」,「詩歌方面,蓬勃方興,可代表時代的精神」,「所以我們的《建安文學史》〔案:指本書,書名號為原文所有〕不去研究他們的辭賦,而注意於他們的詩歌,也以辭賦之在這時代裏,已成文學史上的陳迹了」。(41)可見所謂「富有時代精神」,是指符合歷史進展的趨勢。這一進展途程當然是由研究者根據他的史觀建構出來的,而在這裏「時代文學」則落實為某一種文學類型──五言詩。

(41)沈達材:《建安文學概論》,頁21,6-7。

「建安風骨」在沈書中並不矚目,但作者把它和全書的核心概念連繫起來,就使得它有了和以上各書不同的意味。沈氏總結建安時代「詩歌方面的總成績」時說:

它們的特色,並不是甚麼取法風騷,浸淫蘇、李,而在它能夠吸取樂府的精華,自由地,充分地表現自己的思想,作為自己的文學。所以這時代的文人,雖然極力摹仿樂府,用樂府做文學的標準,然在這種情狀之下,他們卻能夠在充分承認樂府民歌的文學真價值的趨勢當中,直接間接去和民歌接近,極力去效法數百年來的平民歌唱,而卓然自立於光華燦爛的文學園地中,形成了人們所崇拜,所效法的「建安風力」底文學。這是這時代的文學的趨勢,也就是詩歌方面──五言詩的特殊表現。(42)

(42)同上注,頁82。

文中的「建安風力」外有引號,表示用語本自前人,這前人應該就是鍾嶸。(43)同一段話又提到「和民歌接近」是「這時代的文學趨勢」,這是本書對建安文學的核心觀點。建安時代的文學趨勢,在作者看來,是白話化和民歌化,而「白話化與民歌化的趨勢」又源於樂府的影響:

這個新時代的文學,它的真價值,真生命,就在它的能夠繼續著平民文學的趨勢,而另外開出一條新的路來。這條新路所給與我們的標識是甚麼,所貢獻出來的功勛是怎樣?簡單說一句,就是促成文學的白話化與民歌化的趨勢。……我們考察樂府設立之先,他們所用來做為基礎的,其材料大半採自民間。這樣一來,他們表現出來的文學,自然與民間接近了。自然白話化,民歌化了。建安文學,完全是從樂府中孕育出來,它們的文學遠祖,遺留下的產業,做子孫的當然曉得利用,樂得承受。(44)

(43)沈書前文已引用《詩品》原句:「許多文學批評家,都看這個時代,為非常重要,非常燦爛。故鍾嶸述兩晉之詩,而歎『建安風力盡矣』,李白論詩,亦以『自從建安來,綺麗不足珍』,及『蓬萊文章建安骨』為言。即盛唐詩人,所提倡的文學口號,也以『力追建安』為目標。可見它在文學史上,實佔著很重要的位置了。」(頁2)這裏還應注意,沈氏接連列舉鍾嶸、李白,以及唐人的話,結論是建安時代在文學史上很重要,卻沒有說這些人所體認的建安文學精神是一致的,與後來的「建安風骨」詩學傳統論不同。

(44)沈達材:《建安文學概論》,頁79。

這裏描述的文學趨勢,顯然受胡適的啟發。胡適在《白話文學史》第五章〈漢末魏晉的文學〉說:

漢朝的韻文有兩條來路:一條路是模仿古人的辭賦,一條路是自然流露的民歌。前一條路是死的,僵化了的,無可救藥的。……如今且說那些自然產生的民歌,流傳在民間,採集在「樂府」,他們的魔力是無法抵抗的,他們的影響是無法躲避的。所以這些無數的民歌在幾百年的時期內竟規定了中古詩歌的形式體裁。(45)

(45)胡適(撰)、駱玉明(導讀):《白話文學史》(上海:上海古籍出版社,1999年),頁35。

又說在「建安(196-220)正始(240-249)時期」,有一個「以曹氏父子為中心的文學運動,他的主要事業在於製作樂府歌辭,在於文人用古樂府的舊曲改作新詞」。建安文學(其實僅指詩歌)源於漢樂府,是胡、沈相同的見解。但胡適又說:「文人仿作民歌,一定免不了兩種結果:一方面是文學的民眾化,一方面是民歌的文人化。」(46)沈氏則強調「文學的民眾化」,而對「民歌的文人化」只輕輕帶過。(47)沈氏的「建安風力」本自鍾嶸,但通過民歌化、白話化來形成「建安風力」,卻並非《詩品》原來的看法。「民歌化」、「白話化」本足以描述沈氏所認定的建安文學特色和發展趨勢,即使不用「建安風力」也不影響行文意思。然而沈氏的新解,卻預示「建安風力」開始負起更重要的任務。

(46)同上注,頁37,40。

(47)以上沈氏五言詩「白話化」和「民歌化」的引文都見於其書「建安文學之趨勢及其影響」一章,但沈氏在「引言」裏說過:「我們覺得純粹的民間文學,其始不過是具著粗鄙的詞句,真樸的情調,並沒有甚麼綺膩的,曲折的文學描寫。必要到了當代文人學士採用了這些民間歌曲,而自己去製造新詞,於是文學的黃金時期便到臨了。所謂《建安文學史》,蓋即這種文學史上的黃金期產物之一。」(頁 7)這段話的意思後來沒有繼續發揮。

三

正式把「建安風骨」說成時代特徵,大概由上世紀四十年代開始,其中以王瑤的文章解釋得最詳細,五十年代後期則出現了國家審定的界說。但在討論這些論著之前,擬先比較林庚在四、五十年代所著的兩本文學史,希望可以把「時代特徵」的意思說得透徹一些。

林庚的《中國文學史》(7)於 1947 年正式出版,但遠古至宋元韻文的部份在 1941年即已寫成。此書第九章〈不平衡的節奏〉敘述五言詩由東漢《古詩十九首》到陶淵明的發展過程,開頭即列出了全章的綱要,包括「所謂古詩時期」、「建安的風力」、「正始的變奏」等,可見「建安風力」是作為變遷的一個環節理解的。這個環節具體落實在曹植身上:「這時以超人的態度,追求著單純的男性的表現,而成為詩壇全新的體裁的,則有了曹植。所謂建安的風力,乃因其詩人的品格,在詩壇還沒有成熟前先自完成了。」(48)

(48)林庚:《中國文學史》,頁95,98。

林書的敘述框架和篇章命名都別樹一幟,面世以來引起了不少非議,(49)引文中「超人的態度」、「單純的男性的表現」,也不像常見的史家行文。但就本文討論的話題而言,不必追尋這些詞句的確解,而當注意「風力」與曹植的關係。

(49)梁容若〈中國文學史十一種述評〉說:「本書無時間觀念,既不用朝代帝王紀年,亦不用西曆紀年,任意糅合史料,可謂混亂一團。以黃帝至建安為啟蒙時代,以東漢五言詩出現至韓愈為黃金時代,以白居易至宋儒為白銀時代,以唐小說興起至清為黑暗時代,其斷限均互相牽混。各章標題,多抽象而意義不明,如『知道悲哀以後』(內容述楊朱墨翟及屈原宋玉)、不平衡的節奏(內言古詩十九首至西晉末詩人)、……標題與內容缺顯著意義配合。」載梁容若:《中國文學史研究》(臺北:東大圖書股份有限公司,2004年5版),頁197-98。王瑤〈評林庚著《中國文學史》〉也批評「作者用他的觀點處理了全部文學史,或者說用文學史來注釋了他自己的文藝觀,遂使這部著作的特點變成了『詩的』」。載《王瑤文集》,第二卷,頁541。陳國球則認為林書的特色正在於「詩性書寫」,參陳國球:〈「文化匱乏」與「詩性書寫」──林庚《中國文學史》探索〉,載所著《文學史書寫形態與文化政治》(北京:北京大學出版社,2004年),頁 107-47。

林氏指出,曹植的佳句「江介多悲風」、「明月照高樓」、「高臺多悲風,朝日照北林,之子在萬里,江湖迥且深」等,「都是建安中最高的風致,但他的特殊的成就還有待於他的氣質的表現」,又全文引錄〈名都篇〉,並評論說:

詩情如高山流水或斷或續,我們讀起來,只覺得變化莫測,卻不知道這變化從何而來,彷彿一陣清風帶著我們在千山萬水中飛行,我們藉著這風的力量,才留戀而不沾滯,感傷而能超脫,他所以領導了眾人,而成為詩壇崇高的成就。(50)

(50)林庚:《中國文學史》,頁 95,98。

從「氣質的表現」和這一段抒情意味濃重的文字看來,曹植的「建安風力」是他個人獨有的稟賦,「領導」並不意味他和「眾人」相似。「同時的建安七子:孔融,陳琳,王粲,徐幹,劉楨,應瑒,阮瑀,在詩上的貢獻都不甚多」,「劉楨是其中最能追步子建的」,然而林氏評論劉楨時說:「作風緊嚴,所謂『清剛』之氣,正與子建的風流異曲同功。」(51)可見所謂「追步」是指成就可堪比較,而非風格一致,(52)曹植仍是獨特無偶的。本章下文兩次並言「風力」、「天才」:「建安中因子建的影響,而成為一個個性天才的時代,這正如詩壇的彗星,望塵莫及;……所以建安的風力是憑天才的,正始的詩篇是在修養的成熟上。」其他同時代的詩人都沒有曹植的天才和氣質,這裏的「影響」只是就後人對建安時代的印象而言。本章完全沒有提到曹操,至於曹丕在文學史上的意義,則是開啟了陸機等太康詩人「對純美的追求」。(53)

(51)同上注,頁 100。

(52)這和一般人的看法不同。《詩品》評曹植「骨氣奇高,詞彩華茂」,論者多認為前四字與評劉楨的「仗氣愛奇,動多振絕。貞骨凌霜,高風跨俗」是同一意思。參曹旭《詩品集注》有關曹植和劉楨的部份(頁97-117)。

(53)林庚:《中國文學史》,頁101,102。

到了 1954 年出版的《中國文學簡史》(11),林氏對「建安風力」的解釋就截然不同了。第七章逕直名為〈建安時代〉,在正文前面也是先列出大綱。大綱分為四個主項:「社會的動蕩與建安文學」、「曹操曹丕」、「曹植」、「其他代表作家」,其下各有子目。子目裏仍有「建安的『風力』」,但卻是從屬於第一主項。林氏這樣解釋「建安風力」:

建安時代的文藝復興,非特恢復了古代的詩壇,而且喚起了無數的詩人,他們歌唱出這時代的脈搏,……對於這些詩人,時代要求他們能解放自己的思想感情,歌唱出爽朗有力的詩篇,自然也就必須要求他們要有骨氣,這「骨氣」的形象的寫出,就是建安時代從來被讚美的「風力」。……建安時代,舊的秩序是打破了,新的思想感情正在尋求,那坦率而解放的個性,這時就形成為建安風力的基礎,而且這一個追求,是在悲苦之中帶著反抗的意味出現的。它是在悲苦之中屈服變得脆弱,而是在悲苦中鍛鍊得更堅強;它不是低迴纏綿,而是爽朗有力;它是高原上的風,而不是屋簷下的雨。所謂「高臺多悲風」,這就是建安的風力或風骨的典型語言。它明朗樸質近於《國風》,奔放不平近於《楚辭》,古代詩歌主要的兩股淵泉,到此便統一為一個巨流。(54)

(54)林庚:《中國文學簡史》,頁150-51。

儘管這段話仍保留了一些「詩的」意象(「高原上的風」、「屋簷下的雨」),作者對曹植「高臺多悲風」依舊鍾情,但「建安風力」已經不再屬於個人。它是眾多(「無數」)詩人的集體風格,源自共同的生活經驗,並且繼承了前代的文學傳統。所以曹操、劉楨也具備了「建安風力」或「風骨」:

〔〈龜雖壽〉〕顯示出曹操的一種蒼茫的氣概,這也便是建安風力的一面了。而曹操是真正同情於這一股壓抑的力量的,這就是建安的風力。對於建安的風骨,劉楨是有所貢獻的。(55)

(55)同上注,頁154,155-56,168。

同一章裏,還提到曹丕、王粲、陳琳、蔡琰等人。曹丕〈燕歌行〉「反映了建安那樣一個動盪解放的時代」;王粲〈七哀詩〉「反映了戰爭中人民生活的悲慘」,〈登樓賦〉「故國的鄉土之情,與游子的飄零,便代表了寒士階層一般的感情而流傳著」;陳琳〈飲馬長城窟行〉「寫人民在勞役中被剝削的痛苦,是非常現實的作品」;蔡琰〈悲憤詩〉「反映了人民在兵燹中的悲慘命運,……它的感動人,正因為它是最現實的」。(56)這幾個作者雖然沒有和「建安風力」直接連繫,但林氏對他們的稱讚,都指向時代的共同經驗,與本書解釋「建安風力的基礎」是一致的。

(56)同上注,頁160,167-70。

比較林氏前後兩本文學史,可以看出兩者的敘述方法並不相同。前者儘管早就設定了從啟蒙時代到黑暗時代的發展線索,(57)〈自序〉也說過,「時代的特徵,應該是那思想的形式與人生的情緒」──既是「時代特徵」,「思想」和「情緒」當然是集體的──但在建安文學的例子裏,線索只通過曹植一人,而他又是天才秀出,絕異於同儕,怎能夠代表集體的思想形式與人生情緒?至於後一本文學史,代表性的問題已有解決方案。該書〈導言〉說:

文學是時代的鏡子,它所反映的時代生活,乃是這一時代最核心的動態。……文學作品正以能反映時代的生活而成為偉大的作品。而這樣的作品,其中所歌唱的感情,也必然表現著人民的願望。……偉大的作品正是這種願望上典型的表現。說到「典型」,這也就是最普遍的,最有創造性的藝術表現;一個作家的獨創性越高,他的作品也就越有普遍性,屈原就是最明顯的例子。(58)

(57)林書〈自序〉說「要參照過去〔文學〕主潮的消長興亡」,來尋覓將來的主潮,又說「把許多條線索挼成一根巨繩,這便是一個文學史上主潮的起伏」。本書序言無頁碼。

(58)林庚:《中國文學簡史》,頁6-7。

在今天看來,模倣論的文學觀自然大可商榷,衡量作品是否偉大也難有統一的標準,但在兩者都沒有爭議的時代,林氏這一說法正好填平了作家個人才能和時代普遍感受之間的鴻溝,代表作家不僅是同一時代藝術水平最高的一位,還是最能代表時代面貌的一位。「建安風骨」就是基於這種理解,成為建安時代文學特徵的方便標籤。

本節開始時說過,把「建安風骨」理解為時代特徵並不始於林庚《中國文學簡史》,王瑤、余冠英更早已提出了類似的說法。王瑤〈曹氏父子和建安七子〉(8)說:

照中國文學史發展的情形說,同時代的文人們常常在生活和作風上,都形成一個集團;所以〔不同時代〕作品風格間的差異,也是時代的因素遠超過作者個性的因素;因為如此,所以傳統的這些建安七子,竟陵八友,唐初四傑,大曆才子等的名稱,實在是一最方便和最簡單取巧的辦法。(59)

(59)王瑤:〈曹氏父子和建安七子〉,頁 5。

王氏也承認,「歷史畢竟不是數學,選出幾個人很難代表了當時文人的全部」,但「如果真要找出兩個當時最好的代表人物,自然還是曹植和王粲」,理由在於:「這裏我們所謂最好的代表有兩層意思,一是他的作品在同輩中成就最高,一是在他的作品中最容易看出一般的共同時代特徵。在這兩重意義上,曹子建和王仲宣都是適合的;特別是曹子建。」(60)「成就最高」和「最容易看出一般的共同時代特徵」這兩個條件為甚麼可以同時落實,文中沒有交代,卻多次確認曹植和王粲的代表性,例如:

建安文學的特點在這裏,曹子建的成就也在這裏。

這並不只是他〔王粲〕個人生活的經歷,也代表了當時文人們所共同遭遇的命運。

曹子建王仲宣的文學才能也許比別人高,經驗和痛苦比別人深,所以作品的成就比較大;但其所遭遇的基本情況還是當時政治社會的一般情勢。因此他們作品中所表現的特徵,也仍然建安文學的一般特徵。(61)

(60)同上注,頁 5,7。

(61) 同上注,頁9,24-25。

不過參考上述林庚《中國文學簡史》的〈導言〉,就不難得到解答了。

王氏把「建安風骨」分為內容和形式兩方面:

在內容方面,因為建安是亂世,文人飽嘗流離,生活的感觸多,把這種感觸表現在詩裏,就多了一層「情」的成分,這就是「以情緯文,以文被質」〔案:出沈約《宋書. 謝靈運傳論》〕;也就是「風骨」,「慷慨」,和沈約所說的「子建仲宣,以氣質為體。」文心時序篇所解釋的「良由世積亂離,風衰俗怨,並志深而筆長,故梗概而多氣」,正是這一層意思。在形式方面,樂府源出民間,而這時的五言詩還未完全脫離了樂府的性質,所以不只是在表現上如樂府一樣地富於社會性,而且句法辭采也還是質樸有力,不像後來的雕鏤纖巧;比較自然,比較真實。……這「時代的」和「社會的」兩重內容和形式上的特徵,就構成了建安文學的「以氣質為體」的「慷慨」。

這種悲涼清越的慷慨情緒,實在是建安文人的生活特徵,因而也就成了建安詩文的時代特徵了。」(62)

(62) 同上注,頁 11-12,13。

從這兩段引文可以進一步看到王瑤與林庚後期說法如何接近。他們不僅把「建安風骨」視為時代特徵,而且同樣從內容(生活經驗)和語言兩方面來描述,並不約而同把內容排在前面。其實「表一」列於王瑤〈曹氏父子與建安七子〉之後的著作,絕大部份都把「建安風骨」解釋為一種源於社會、政治的共同感情特徵,而這種感情又以相類的語言形式呈現在文學作品中,差別只在於特徵內涵的具體說明。(63)

(63) 王瑤1954年的文章〈魏晉五言詩〉(10)把「社會性」改換成「人民性」和「現實主義精神」(頁 15),余冠英〈論建安曹氏父子的詩〉(12)也採用了類似的術語。羊列榮《20 世紀中國古代文學研究史.詩歌卷》認為林庚的解釋帶有浪漫主義情調,王瑤和余冠英則偏向現實主義(頁114-15)。金達凱〈試論建安詩〉(17)刊登在香港一份親國民黨的雜誌上,金氏對「建安風骨」的解釋避開了「人民性」、「現實主義」等用語,如「他們的詩篇有對現實感嘆的內容」(頁19),但基本理解和大陸學者沒有分別。劉大杰(15)和其他論者的不同,在於他把建安文學分為兩類,各有特徵:「建安時代的詩歌中,有一部分作品,還能保存樂府詩中那種特有的現實的社會的色彩。……所謂『建安風骨』,『以情緯文,以文被質』和『慷慨悲涼』這些語句來贊美建安文學,是應該從這方面來理解的。」(頁251)至於另一部份作品,「卻現出玄虛的情調,成為兩晉文學的先聲」(頁253)。這些特徵仍然是集體性的。表面看來差異最大的是北大中文系學生編寫的《中國文學史》(19),這本書否定了「建安風骨」的代表性:「前人(始於鍾嶸《詩品》)用『風骨』(或『風力』)概括建安文學的特質,那只是從『慷慨激昂』這種風格著眼,因而是片面的,林庚在他的《中國文學簡史》裏更把『風骨』玄虛化,加進抽象的反抗性和個性解放的精神,並形式主義地來聯繫一些含有『風』字的詩句,像『高樹多悲風』『高臺多悲風』『瑟瑟谷中風』等等,大加侈談,而對那些帶著深沉的感情反映著苦難現實的詩篇卻輕描淡寫地略略帶過,這完全是形式主義、主觀主義的分析,對建安文學面貌是很大的歪曲。」(頁137)但這裏只是反對用「風骨」來概括建安文學的特點。該書在同一段的前面說:「內容的現實性、深刻的社會意義、深沉悲涼的感情和形式的通俗性,是建安詩歌的特色。文人在當時戰爭生活中的遭遇和體驗,以及對樂府民歌現實主義精神和活潑多樣的形式的學習,是形成這個特色的原因。」(頁137)以上對建安文學的描述,和林庚、王瑤等的模倣論沒有基本差異。該書在出版翌年馬上開始修改,同年9月由北京的人民文學出版社出版。該書〈前言〉說,「修改工作得到我系老師的指導」,「老師們謹嚴持重,一絲不苟的治學態度,更為我們樹立了從事科學工作的榜樣」(頁3),林庚正是北大中文系的教師。修訂本的更動頗大,批評「風骨」和林庚的文字都刪去了,並把建安文學特色重述為:「一、反映動亂的社會面貌與人民喪亂之痛苦;二、慷概激昂地歌唱建立統一局面的理想。」(頁230)新版本仍然沒有使用「建安風骨」,但與林、王的差距愈發微不足道了。

1957 年出版的《中國文學史教學大綱》(14)作為國家頒佈的標準,較其他著作更有權威,它對「建安風骨」的說明值得特別提出。《大綱》第四篇「魏晉南北朝文學」的第一章是〈緒論〉,其下第一節是「建安文學的特徵」,包括四點:

(1)建安文學,詩歌佔著主要地位。詩歌的特色是普遍接受樂府民歌的影響。五言詩的鞏固與發展。

(2)建安風骨的實質:現實性與反抗性,內容形式的統一,繼承詩經、樂府歌辭的優良傳統。

(3)文學批評風氣的展開。

(4)抒情賦的發展。(64)

(64 )《中國文學史教學大綱》,頁 60-65。

由此可見《大綱》仍然不脫模倣論(現實性)、強調政治立場(反抗性)等當時流行的觀點。(65)《大綱》出版後,高等教育部本來還有編寫文學史的計劃,(66)可惜書沒能編出來,不然的話,《大綱》起草者怎樣把「建安風骨」和具體的作家、作品聯繫起來,或許可以看得更清楚。

(65) 《大綱》「導論」中「中國文學史的目的和任務」,其中一項是「說明重要作家、作品和當時社會的關係及在文學發展中的作用」;「研究文學史的態度和方法」下,則有「確認文學是社會意識的一種形態,它的階級性和社會教育意義」一點(頁5)。兩者合起來,即作家、作品如何體現時代的社會、政治面貌問題。又,《詩經》、樂府的優良傳統就是現實主義,《大綱》:「詩三百篇是中國文學現實主義長河的源泉。民歌系統的漢樂府發揚了詩三百篇的優秀傳統。」(頁18)。

( 66)沈玉成、高路明〈楚辭研究的集大成者游國恩〉一文說:「次年,高等教育出版社出版了《中國文學史教學大綱》,高教部又組織有關學者在青島把大綱擴大充實成書,但隨著『反右』運動的開始,這一工作不得不半途而廢,以致使那本《大綱》竟在相當長的一段時間內發揮了預先所沒有想到的作用。」(頁447)載王瑤(主編):《中國文學研究現代化進程》(北京:北京大學出版社,1996年)。

四

上文追溯了「建安風骨」怎樣由毫不重要的用語,變成很多文學史家偏愛的「時代特徵」概念。「時代特徵」與源自西方的「時代精神」概念很有關係。據韋勒克、華倫的《文學理論》,德國的精神史(Geistegeschichte)假設每個時代都有它的「時代精神」(time spirit),呈現在由宗教到服飾的種種事物上,目標是通過這些形跡把「時代精神」重構出來。借助這一概念,研究者可以探知事物背後的整體(totality),並詮釋所有事實。這就是說,上述的精神史假定所有文化活動和其他活動有一種緊密而和諧的關係。(67)十九世紀的西方文學史家不少採納了這種假想,包括泰納(H. A. Taine)、勃蘭兌斯(G.M.C. Brandes)、朗松(G. Lanson)等。(68)這些都是中國文學史家熟悉的名字,例如鄭振鐸就曾在《插圖本中國文學史》裏推許泰納和勃蘭兌斯的文學史觀,(69)劉大杰也在 1941 年出版的《中國文學發展史》上卷〈自序〉裏引用過朗松〈論文學史的方法〉,並這樣申述:

文學便是人類的靈魂,文學發展史便是人類情感與思想發展的歷史。人類心靈的活動,雖近於神祕,然總脫不了外物的反映,在社會物質生活日在進化的途中,精神文化自然也是取著同一的步調,……文學史者的任務,就在敘述他這種進化的過程與狀態,在形式上,以及那作品中所表現的思想與情感。並且特別要注意到每一個時代文學思潮的特色,和造成這種思潮的政治狀態社會生活學術思想以及他種種環境與當代文學所發生的聯繫和影響。(70)

(67) René Wellek and Austin Warren, Theory of Literature, 3rd ed. (London: Jonathan Cape, 1966) , p. 119.

(68) 參陶東風:《文學史哲學》(鄭州:河南人民出版社,1994年),頁63。

(69) 鄭振鐸《插圖本中國文學發展史》(上海:上海世紀出版集團,2005年)的〈緒論〉說:「像寫作《英國文學史》(公元1864年出版)的法人太痕(Taine, 1828-1873),用時代、環境、民族的三個要素,以研究英國文學的史的進展的,已很少見。北歐的大批評家,勃蘭兌斯(G. Brandes)也更注意於一支『文學主潮』的生與滅,一個文學運動的長與消。」(頁 2)鄭書 1932 年由北平樸社出版。鄭氏對泰納和勃蘭兌斯觀點的運用,可參董乃斌等(主編):《中國文學史學史》(石家莊:河北人民出版社,2003年),第二卷,頁66-68。

(70) 劉大杰:《中國文學發展史》,中華書局1949年版;收入《民國叢書》第二編第58冊(上海:上海書店,1990年),頁1。據1957年版的〈新序〉,本書上卷成於 1939 年,由中華書局在1941年出版。〈自序〉末署「民國二九年九月」,可見這原是上卷的序。

劉氏這段文字沒有直接使用「時代精神」,但他認為社會物質生活和精神文化以「同一的步調」進化,正與上述精神史的假定一致。事實上中國傳統的文學演變觀幾乎都屬於社會決定論,(71)而《左傳》季札觀樂的故事也和「時代精神」重構有些相似之處。(72) 不過,文學史這種新鮮的著述體裁,怎樣把文學演變的觀點貫徹到敘述裏,就是另一回事了。

(71) 參陶東風:《文學史哲學》,頁14。

(72) 《左傳.襄公二十九年》記吳公子季札在魯觀樂,「概括了各部分詩樂的風格特徵,並由此探討了它們的產生地區的民情風俗、各諸侯國的政治狀態及其前途」,見顧易生、蔣凡:《先秦兩漢文學批評史》(上海:上海古籍出版社,1990年),頁45。

本文第二節引述沈達材的《建安文學概論》,其中已有「時代精神」,但沈氏沿用胡適的說法,只就語言的白話化、民歌化立論,沒有明確地把文學和社會連繫起來。有意思的是,「時代精神」也見於胡適《白話文學史》。此書的〈引子〉記載:「前天有個學生來問我道:『西洋每一個時代有一個時代的文學;一個時代的文學總代表那一個時代的精神。何以我們中國的文學不能代表時代呢?』」這個學生口中的「時代的精神」顯然是精神史上的「時代精神」了,但胡適回答說,究竟「拿那假古董的古文來代表時代呢?還是拿〔白話文的〕《水滸傳》與《金瓶梅》來代表時代文學呢?」(73) 關注的仍然是語言。駱玉明〈關於胡適的《白話文學史》〉說:

大致胡適所持的理論觀點主要是歷史進化論。但白話文學的歷史進化,其核心價值的增長表現在甚麼地方呢?作者似乎並未加以必要的注意。……大抵胡適對語言工具的變革看得最重,而周作人多強調文學所傳達的人文精神。(74)

(73) 胡適:《白話文學史》,頁 2-3。

(74) 同上注,頁 12-23。

以上評論也適用於沈氏。

本文第三節討論過的王瑤、林庚等的著作,都沒有正式使用「時代精神」一詞,但解釋「建安風骨」正是採用精神史的方法。(75) 時代精神體現在作品上,成為作品的時代特徵,時代精神又隨著社會發展的階段而變化。到了上世紀五十年代,社會發展的學說定於馬克思主義一尊,文學史家只好在既定的社會史分期下進行討論了。(76) 但「時代精神」畢竟是假定的概念,無法在現實社會中客觀辨認,(77)也不可能沒有和時代精神不符合甚至相反的東西,這就為文學史家提供了發揮的空間。劉大杰早就呼籲:「要集中力量於代表作家作表作品的介紹,……因為那些作家與作品,正是每一個時代的文學精神的象徵。」但他也指出,「這種工作,是艱難而又危險的」。艱難在於材料繁雜,剪裁處理難得圓滿;所謂危險,則在於:

文學史者最容易流於武斷的印象的主觀態度,隨著自己的好惡,對於某種作品某派作家,時常發生不應有的偏袒或譴責,因此寫出來的不是文學發展的歷史,而成為文學的評論了。……但人類究竟是容易流於主觀與情感的動物,所以在這一點上,我恐怕仍是失敗了。(78)

(75) 《中國文學史教學大綱》對曹操詩歌特色的說明,有一點是「慷慨悲涼之音,時代精神的反映」(頁63),這是這批材料中,唯一使用「時代精神」的。

(76) 最初還有文學史應該根據文學本身還是社會基礎來分期的爭論,不久就統一為按社會基礎分期了。當時的文獻可參陸侃如:〈關於編寫中國文學史的一些問題〉,載所著《陸侃如古典文學論文集》(上海:上海古籍出版社,1987年),頁 28-44。陸文原刊於《光明日報.文學遺產》第132期(1957年)。後人的綜述可參魏崇新、王同坤:《觀念的演進──二十世紀中國文學史觀》(北京:西苑出版社,2000年),頁 121-23。韋勒克認為,即使沒有政治壓力,由社會決定論轉換到馬克思主義主場,也是很自然的。參 René Wellek, A History of Modern Critcism: 1750-1950(London: Lowe and Brydone, 1966), vol. 4, p.28。

(77) 參陶東風:《文學史哲學》,頁52。

(78) 《中國文學發展史.自序》,頁 1-2。

誰是代表作家?哪些是有代表性的作品?這裏涉及選擇和詮釋的問題,主觀的態度恐怕無可避免。從這段文字看來,劉大杰對文學史的寫作非常清醒,他無法預言的,只是五十年代以後個人的主觀竟變成了集體的主觀。

回頭看鄭振鐸的《插圖本中國文學史》。雖然鄭氏採用了勃蘭兌斯的「主潮」觀念,但沒有在代表性問題上多花筆墨。鄭書第十章〈建安時代〉提及的作者包括曹操三父子、孔融、王粲、徐幹、應璩、繁欽、繆襲,介紹這些作者的篇幅長短不同,但沒有說哪一位可以代表其他人,更沒有說到作者的共同時代特徵是甚麼。(79) 林庚撰於四十年代初的《中國文學史》也與鄭書相似。(80)排比以上資料,我們可以得到這樣的結論:把「時代精神」貫徹到文學史敘述裏,大概始於三十年代後期,(81)而到了五十年代,則幾乎成為唯一的敘述方法。(82)

(79)相反鄭氏特別指出作者之間的差別,例如:「他〔曹植〕的詩雖無操之壯烈自喜,卻較操更為蒼勁;無丕之嫵媚可喜,卻較丕更為婉曲深入。」(頁149)

(80) 無獨有偶,林氏的《中國文學史.自序》也使用了主潮的說法。林書和勃蘭兌斯的關係,可參董乃斌等《中國文學史學史》,第二卷,頁74。

(81) 劉大杰《中國文學發展史》上卷在1939年撰成。

(82) 本文考察的主要對象是曾使用「建安風骨」的文學史著作,不是全部文學史著作,所以只能提出敘述方法轉變的大致時期。

當代英國文學史家 Lee Patterson 這樣總括精神史方法的缺失:

出於用歷史語境去提供闡釋可靠性的願望,十九世紀文學歷史主義決定論認為,文化的每一部分都受到整體價值的支配。因此它尋找著時代精神,尋找那些支配了某一歷史時期文化活動的價值,以同類甚至是整體的術語來構建其決定性的歷史語境。這一關於過去的同類性闡述是民族愛國主義所激發的,它壓制了一個文化整體中不同的聲音,……基於歷史材料的方法論構築一個歷史時期意識,然後把歷史意識放回到文學之中,結果便是,文學不能表達除「歷史」認可的東西之外的事情。(83)

(83) Frank Lentricchia, Thomas McLaughin(編)、張京媛等(譯):《文學批評術語》(Critical Terms for Literary Study)(香港:牛津大學出版社,1994年),頁342-43,「文學史」條(Lee Patterson 撰)。

中國文學史和民族主義的關係,已經有很多人討論過了,(84)這裏不擬重複。至於壓制不同的聲音,其實即劉大杰所說的「主觀態度」,也即代表性的問題。參考 Patterson的思路,我們可以說,把「建安風骨」視作時代精神的表現或時代特徵並不妥善。最大問題是,在循環論證中建安文學給簡化了。以下用幾個例子略作說明。

(84) 參戴燕:《文學史的權力.前言》,頁2。

劉師培《中古文學史》有一段區別漢魏文學特色的著名論斷:「魏文與漢不同者,蓋有四焉。書檄之文,騁辭以張勢,一也。論說之文,漸事校練名理,二也。奏疏之文,質直而屏華,三也。詩賦之文,益事華靡,多慷慨之音,四也。」(85)王瑤〈曹氏父子與建安七子〉的最後一節曾予引述,並補充說:

可知他〔劉師培〕是分別各種文體來說明和以前不同的現象的。「騁辭」是指如陳琳阮瑀等的繁富鋪張的書檄公文;華靡是指多慷慨之音的詩賦。……劉氏指出了這些文學史上的現象,原可寶貴;但我們上面所述的建安文學的基本特徵,卻並不簡略;這因為我們現在既不注重分別文體來說明,而這些現象之所以存在,又都可從前面的分析中得到了它的解釋。(86)

(85 )《劉申叔遺書》,1936年本(南京:江蘇古籍出版社,1997年),下冊,頁2377。卷首題作《中國中古文學史講義》。

(86 )《中古文學風貌》,頁26。

王氏非常準確地指出兩種文學演變分析的差別:是否把文體(文類)的因素考慮在內。(87)既然建安文學裏不同的文類各有特徵,即使把詩賦(其實是五言詩)看作時代的主流文類,它的特徵也不能說是更「基本」從而可以視為代表其他文類。王氏的話反過來理解,正好顯示「時代特徵」論的缺點就是忽略文學的形式,結果導致某些文類被壓制了。

(87)羊列榮《20 世紀中國古代文學研究史》也認為劉師培「偏於形式特徵的分析,對『慷慨之音』與社會狀況的關係,未加強調」,後來魯迅〈魏晉風度及文章與藥及酒之關係〉才「凸出了這種關係」(頁114)。

再看看陸侃如、馮沅君的《中國文學史簡編》,問題的癥結更清楚。本書在 1957年修訂之前,原採用「分體合編」的寫法,建安文學分別在「三國六朝的詩」和「散文的進展」(上、下)三講裏敘述。(88)書中沒有提到建安詩和賦的整體特徵。(89)散文方面,「〔孔融〕論說之文已『漸檢〔校〕練名理』,頗尚清峻」;「論者稱此時的文風『梗概多氣』,『雅好慷慨』,似即為陳〔琳〕阮〔瑀〕一派而發。總之,由淵雅和緩到清峻馳騁,這便是『建安文學革易前型』的處所」。(90) 由於是「分體合編」,各種文類(體)不相雜廁,一種文類的特徵就不至於掩蓋其他文類的特徵了。但是到了 1957 年的修訂版,卻改為先分時代、再按文類來敘述的模式。修改的原因陸侃如在〈關於編寫中國文學史的一些問題〉透露了端倪:

平心而論,以「橫切」〔案:即先分時代、再按文類來敘述〕為主,要比以「豎切」〔案:即分體合編〕為主強些。既然是要說明文學發展的歷史,自然應該按照年代的先後來安排篇章。如果強調了體裁的區別,讀者的注意力就會集中在文學不同樣式的不同演進情況上,無形中會忽視了文學作為一個整體來考察的歷史過程,也會不由自主地埋沒了傑出作家在整個文壇上所起的全部作用。所以,在會上〔案:指高等教育部召開的中國文學史教學大綱討論會〕最後大家大都同意在教學大綱裏以「橫切」為主。(91)

(88)陸侃如、馮沅君:《中國文學史簡編》(上海:開明書店,1938年3版)。本書初版在 1932年面世,中華人民共和國成立前重印了八版。

(89) 只是在「散文的發展(上)」說「漢賦少短篇,尤少抒情」,曹植、王粲則多抒情、詠物的小賦,「自曹王以後,辭賦不僅是獻媚主上的工具,牠也是文人自由抒寫的一種東西,體裁較玲瓏,而內容則更擴大,更複雜了」(頁 110)。

(90)陸侃如、馮沅君:《中國文學史簡編》,頁121-22。

(91) 陸侃如:《陸侃如古典文學論文集》,頁 33。

「橫切」便於把文學視為一個整體,掃除文類(文學因素)的干擾,就把上層建築的變化徹底從屬於社會基礎的變化。(92)這顯然更符合當時理解的馬克思主義文藝觀,(93)所以《中國文學史教學大綱》最終採用了這種模式。有趣的是,陸氏雖然表示同意「橫切」,但這篇文章卻用了很長的篇幅為「豎切」辯護。

(92) 陸氏的上文說:「一些研究歷史的朋友認為,……歷史分期的是與非,應該取決於社會基礎的變化如何,而不應該根據某一種上層建築的情況。另外一些研究文學的朋友認為,這樣是拿歷史的框子來套文學,而忽視了文學本身的發展。」(頁30)

(93) 後來有些西方馬克思主義理論家認為,馬克思並不主張上層建築直接由生產方式決定。參特里.伊格爾頓(Terry Eagleton)(著)、文寶(譯):《馬克思主義與文學批評》(Marxism and Literary Criticism)(北京:人民文學出版社,1980年),頁12-20。

「時代特徵」論的另一種壓制效果表現在作品的選汰和解釋上。「建安風骨」的大致內涵(例如反映現實、慷慨)設定之後,不符合規定的作品甚至作者就會被各種辦法處理掉,如不選入,說成沒有代表性,或通過詮釋讓作品、作者重新符合規定等。(94)以其他研究取向學者的論述作對照,更容易發現被壓制的聲音,例如鄧仕樑認為建安時代的文學觀,其中一點是建安作者重視文學的趣味性和遊戲性,(95)這顯然在「建安風骨」的範圍以外。由此聯繫曹植的〈名都篇〉:

名都多妖女,京洛出少年。寶劍直千金,被服麗且鮮。鬥雞東郊道,走馬長楸閒。馳騁未能半,雙兔過我前。攬弓捷鳴鏑,長驅上南山。左挽因右發,一縱兩禽連。餘巧未及展,仰手接飛鳶。觀者咸稱善,眾工歸我妍。我歸宴平樂,美酒斗十千。膾鯉臇胎,炮鱉炙熊蹯。鳴儔嘯匹侶,列坐竟長筵。連翩擊鞠壤,巧捷惟萬端。白日西南馳,光景不可攀。雲散還城邑,清晨復來還。(96)

(94)當然「反映現實」、「慷慨」這些詞語的內涵也不是完全固定的。

(95) 鄧仕樑:〈建安時代的文學觀念〉,《中國文哲研究通訊》第二卷第二期(1992年6月),頁38-44。

(96) 見趙幼文:《曹植集校注》(北京:人民文學出版社,1984年),頁 484-85。

林庚《中國文學簡史》說:「一方面寫那些少年人的天真可愛,一方面又為這些少年只能整日在遊獵中一顯身手而惋惜,這正是曹植自己生活的寫照。……曹植的心即使批評這些少年人,也是同情的愛護的批評。」(97) 林氏「惋惜」、「批評」云云,大概就倒數第三、四句頗有時光易逝之意而發。但時光易逝和詩人否定遊獵之樂是兩回事,〈古詩〉有「晝短苦夜長,何不秉燭遊。為樂當及時,何能待來茲」之句,(98)〈名都篇〉不是正好和曹植及其他建安作者表現趣味性和遊戲性的作品構成一個重要的類型?

(97) 林庚:《中國文學簡史》,頁164。

(98) 見逯欽立:《先秦兩漢魏晉南北朝詩》,頁333。

又如曹丕的〈燕歌行〉很難說具備慷慨、現實或反抗等「建安風骨」的內涵,《中國文學史教學大綱》只著眼於它的體裁。(99)上世紀六十年代初由中國科學院編寫的《中國文學史》評論的角度要廣闊些:「全詩用一種如泣如訴的筆調,寫一個婦女在不眠的秋夜中思念丈夫的心情,對那個女主人公的心理刻劃得相當細緻、動人。詩的音節也很優美。這是現存較早的完整的七言詩,對這種體裁的形成,曹丕是有貢獻的。」(100)但主要還是從七言體裁的成立上肯定它。梅家玲則把它和前後時代的文人創作「思婦文本」聯繫起來,(101)論證這些作品「成為一匯集了多重理念與情感的美學典型」,並「融入既有的文學(以及文化)傳統之中,對後人產生一定的規範力量」。(102)從這一角度看,〈燕歌行〉的意義就不僅在於體裁了,它的主題、寫作方式在建安時代都是典型之作。

(99) 《大綱》:「〈燕歌行〉在詩史上的地位。七言詩體的起源與完成。」(頁63)

(100) 中國科學院文學研究所中國文學史編寫組:《中國文學史》(北京:人民文學出版社,1962年),第一冊,頁 192。

(101) 僅是建安文人,就可以舉出曹植〈七哀詩〉、〈棄婦詩〉、〈雜詩〉(西北有織婦)、徐幹〈室思〉、〈情詩〉等「思婦文本」。

(102) 梅家玲:〈漢晉詩歌中「思婦文本」的形成及其相關問題〉,載所著《漢魏六朝文學新論──擬代與贈答篇》(臺北:里仁書局,1997年)。

其實當代有些把「建安風骨」視作時代特徵的論者,對作品的感覺非常敏銳,不大拘泥於整體性,如徐公持分析上述兩篇詩作時,也提出非常接近的看法。(103)但正是這些明達之見,讓我們更感受到「建安風骨」術語對研究建安文學的束縛。(104)

(103) 徐公持《魏晉文學史》:「〔〈名都篇〉〕篇中對鬥雞走馬、馳騖宴飲的少年貴遊生活,極盡描繪誇飾之能事,而所用第一人稱語氣,更顯出自鳴得意神氣,無所掩飾,這正是曹植的性格作風。……此外,曹植尚有〈鬥雞〉、〈公宴〉、〈侍太子坐〉、〈箜篌引〉、〈贈丁翼〉等詩,〈遊觀賦〉、〈娛賓賦〉等賦,皆為貴遊之作。它們構成曹植前期文學創作的一大門類,也是他文學生涯的一大景觀。眾多的貴遊作品,是他鄴城時期『雲散還城邑,清晨從來還』的縱放生活的寫照。」(頁74)又:「曹丕詩歌今存四十餘首。就題材而論,大概可分三類,即紀軍事、述遊宴、擬寫各色人物。……曹丕擬作詩中最優秀的是〈燕歌行〉,……在建安文人擬作的所有思婦詩中,這無疑是最佳篇章。因此它受到後世尤其是六朝文人的普遍景慕,倣作者不絕。」(頁 53-56)

(104) 《魏晉文學史》:「要之,尚氣,慷慨,悲情,是建安文學情感取向方面的特徵,它與文學內容的真、高、剛、直特徵,構成建安風骨的重要兩翼。唯因有了風骨的支撐,建安文學遂臻於『蔚彼風立,嚴此骨鯁』(《文心雕龍.風骨》)的境界。」(頁17)

五

從以上的分析可見,「建安風骨」作為文學的時代特徵,是文學史寫作方式變化的結果。這種變化大約始於上世紀三十年代後期,定型於五十年代,所以本文討論的資料,至五十年代末為止。儘管中國文學史家一開始就有「考鏡源流」的自覺,(105)認識和實踐的差距畢竟需要時間克服。朱自清在 1947 年回顧中國文學史編著的歷史時說:

早期的中國文學史大概不免直接間接的以日本人的著述為樣本,後來是自行編纂了,可是還不免早期的影響。這些文學史大概包羅經史子集直到小說戲曲八股文,像具體而微的百科全書,缺少的是「見」,是「識」,是史觀。敘述的綱領是時序,是文體,是作者;缺少的是「一以貫之」。這二十多年來,從胡適之先生的著作開始,我們有了幾部有獨見的中國文學史。(106)

(105) 葛兆光〈陳列與敘述──讀謝無量《中國大文學史》〉認為早期的中國文學史「基本上是中國傳統的『目錄學』與『史傳體』的自然延伸」,載陳平原、陳國球(主編):《文學史》第一輯(北京:北京大學出版社,1993 年)。「辨章學術,考鏡源流」,語出章學誠〈《校讎通義》敘〉,見葉瑛:《文史通義校注》(北京:中華書局,1985年),附《校讎通義》,頁 945。

(106) 朱自清:〈甚麼是中國文學史的主潮?〉,載朱喬森(編):《朱自清全集》(南京:江蘇教育出版社,1988年),第三卷,頁208。本文是林庚《中國文學史》的序言,文末署「三十六年五月」。

胡適《白話文學史》以白話文學的進化為「一以貫之」的線索,敘述的資料才不致零碎如流水帳。朱文原是林庚《中國文學史》的序言,他所說的幾部有獨見的文學史,包括鄭振鐸《插圖本中國文學史》、劉大杰《中國文學發展史》上卷,當然還有林庚的《中國文學史》,各書貫串的線索各有不同。後來的情況表明,劉大杰的線索成為通行的模式。可是「時代精神」式的文學史不一定要選擇「建安風骨」作為標籤,(107)所以這個術語的流行,多少有些偶然。

(107) 劉大杰《中國文學發展史》的初版就沒有使用「建安風骨」,後來吉林大學中文系中國文學史教材編寫小組編著的《中國文學史稿》(長春:吉林人民出版社,1961年)也只說:「慷慨悲涼是這一時期的詩歌的共同風格。」(頁197)

在中國大陸,文學史允許採用的文學觀念,從五十年代起基本上固定下來,直至八十年代,政治對學術的控制轉趨寬鬆,不同形式的文學史再次大量出版,(108)現實主義的文學觀逐漸失去絕對優勢,「建安風骨」也隨之而出現多種不同的解釋。(109)

(108) 參《中國文學史學史》,第二卷,頁102-3。

(109) 劉躍進《中國古代文學通論.魏晉南北朝卷》說:「如果我們將20世紀五六十年代流行的說法稱之為『現實說』的話,那麼近二十多年來盛行的觀點則可稱之為『覺醒說』。」(頁 117)羊列榮《20 世紀中國古代文學研究史. 詩歌卷》列舉八十年代以來徐公持、趙昌平、郁賢皓、張國星、錢志熙諸家之說,也都超出了現實主義的範圍。

但正如上文指出的,時代特徵建基於文學史家對代表性的處理,一旦主流和非主流的區分失去共識,時代特徵的內涵自然言人人殊,而且誰都無法說服誰。然而,新一代的研究者沒有放棄這個概念,(110)恐怕是因為尋找時代特徵的研究模式一時仍無法擺脫。

(110)搜尋「中國期刊全文數據庫」和「萬方數據資源系統」等互聯網上的學術資料庫,可以發現以建安風骨為時代特徵的著作在近年仍不斷面世。

文學史家需要把大量作者、作品安頓在清晰的敘述脈絡上,這和文學閱讀追求豐富義蘊背道而馳,拿捏分寸之難絕非旁觀者所能體會。每個時代都有認識上的限制,何況還有種種學術以外的掣肘,本文實在無意以後見之明唐突前輩,謹節錄兩段文字作結:

「中國文學史」在講述歷史的同時,也瓦解了歷史,在揭示文學性的同時,也損壞了文學性,這個問題其實很早就有人意識到了。

My opinion is, then, that we cannot write literary history with intellectual conviction, but we must read it.(111)

(111)《中國文學史學史》,第二卷,頁 89;David Perkins, Is Literary History Possible?(Baltimore and London: The Johns Hopkins University Press, 1992), p. 17。

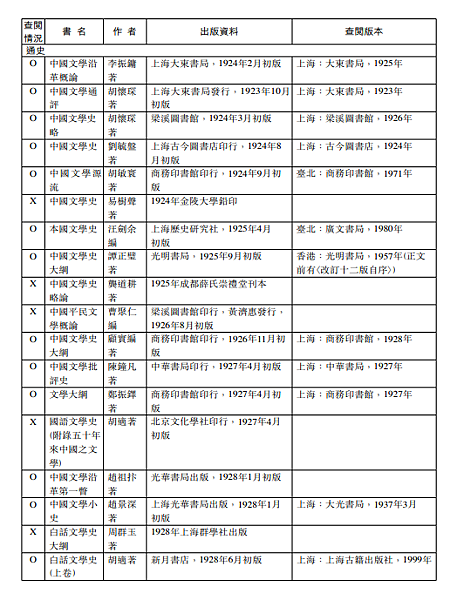

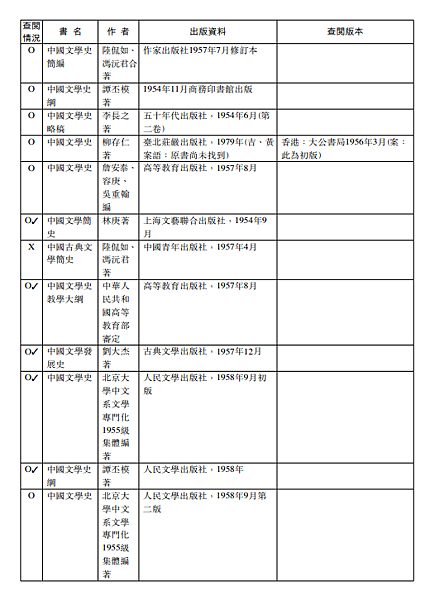

附錄

凡例

一、本表列出晚清以至上世紀五十年代末與建安文學有關的文學史著作。1949年前的著作據陳玉堂《中國文學史書目提要》(合肥:黃山書社,1986年),1949年至1959年的著作據吉平平、黃曉靜《中國文學史著版本概覽》(瀋陽:遼寧大學出版社,1992年),另補入錢基博《中國文學史》一種。

二、著作依照陳玉堂的分類,但只列出通史、斷代史、分類史(韻文、美文、詩、散文、婦女文學)幾個與建安文學可能有關的類目。

三、出版資料據陳玉堂和吉平平、黃曉靜的著錄,但只列初版年份,一書多冊分別出版者,只列含有建安文學一冊的出版年份。查閱之版本如與出版資料欄所載不同,則另外列出。

四、確知曾有大幅修訂者,除初版外也檢查修訂版,以獨立條目列出。

五、論文集(以上二書已收錄者除外)及期刊不列出。

六、符號說明:X 代表原書未見,O 代表原書已閱,✓ 代表有「建安風骨」。

(圖表引自原文)

(圖表引自原文)

(圖表引自原文)

(圖表引自原文)

(圖表引自原文)

(圖表引自原文)

(圖表引自原文)

(圖表引自原文)

(圖表引自原文)

(圖表引自原文)

(圖表引自原文)

延伸閱讀:

內容與文字的美學要求----劉勰《文心雕龍》:風骨(原文+翻譯)

照燭三才,暉麗萬有----鍾嶸:詩品序(原文+翻譯)

上圖:曹操橫槊賦詩(圖片引自網路)

【文章出處】

《中國文化研究所學報(24期)

〈文學史寫作方式與「建安風骨」論說〉

2008

網址:

https://www.cuhk.edu.hk/ics/journal/articles/v48p281.pdf

作者:樊善標

【作者簡介】

樊善標,香港中文大學中國語言及文學系畢業,香港中文大學哲學碩士及博士。香港中文大學中國語言及文學系副教授。研究興趣包括香港文學、現代散文、建安文學。著有詩集、散文集、評論集;編有散文選、散文集、論文集。

留言列表

留言列表