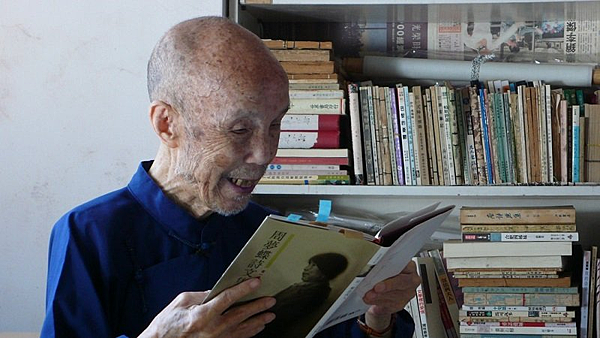

上圖:周夢蝶

孤獨的特權──讀周夢蝶的詩

現代詩是現代詩人為安定自己的騷動靈魂而寫的,最精彩、最迷人的現代詩幾乎毫無例外,都有著強烈「為自己而寫」的動機,不同於傳統詩「為他人而寫」的出發點。

出於「為自己而寫」的安魂需求,現代詩理所當然運用了詩人的「私人語言」,他和自己的對話,他為了自己而或勇敢或膽怯或囂張或絕望地和外在世界對話,要能發揮這種給自己安定心魂、至少是找到一種發抒騷動不安心情的作用,他無法用普通的、一般的語言。

閱讀「真正的」現代詩,我們沒有理由、沒有必要、沒有資格去問:「為什麼你寫的詩我看不懂?」你看不懂,就表示你不是他的讀者,你身上沒有他的不安、他的焦慮,沒有他要自我克服的那份「現代艱難」。

現代詩人最難的,不是掌握一套固定的寫詩技法,不是贏來讀者、和讀者溝通,而是說服自己、和自己溝通。

讀現代詩,不是去感知詩人要跟我們說甚麼,而往往是驚異、意外地發現他所表現的,不管用怎樣的形式,直接撞進你的心中,釋放你自己壓抑的焦慮,或替你描述了、表達了你內在自己都不知該如何讓它成型的曖昧、隱晦情愫。

許多現代詩的共同作用,在於說服詩人自己:這個世界,不管如何瑣碎、無趣、危險、滑溜、醜陋、扭曲,仍然是值得忍耐的,值得繼續跟它周旋下去,仍然有機會找到一點安靜安穩。和詩人活在同樣的時代、類似的環境中,有著同樣的懷疑、類似的沮喪,我們讀到他們寫的詩,也就跟隨著被「安魂」了。

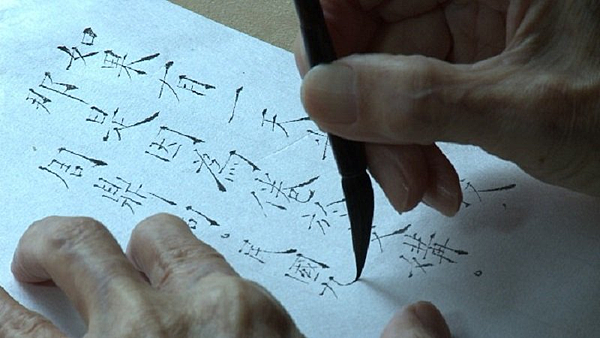

上圖:周夢蝶手稿

一九五六年到一九六五年,「黃金十年」間寫現代詩的這些詩人,是台灣歷史上最不安、最焦慮的一群靈魂。他們成長在一個不知和平為何物、不知「正常生活」為何物的中國社會。先是抗日戰爭,接下來立刻爆發了國共內戰,戰爭不放過他們,緊追著他們,而且戰爭給他們帶來愈來愈深的困擾與痛苦。

前面,抵抗日本人,打日本人,至少還有一個比較簡單、比較清楚的立場;後面,變成了中國人打中國人,不再有那麼非打個你死我活的理由,偏偏還是進行了兩不相容的死活爭戰。

更慘的是,他們屬於打敗仗的那方,屬於「你死」而不是「我活」的那一邊。年紀輕輕地,他們就被死亡的陰影追趕著,離鄉背井逃到台灣來。台灣是從北而南、從西而東的逃亡路線上的最後一站。再往南,就只剩大海了;再往東,也就只剩大海。逃難逃到台灣,意謂著退無可退,意謂著規避毀滅的最後一個牆角。

這樣的生活,惶惶不可終日。不能向前想,因為不知道明天會怎樣,沒有未來;也不能向後看,因為那是徹底改變了,回不去的家鄉。可是他們又能有怎樣的現實呢?貧窮、艱困、挨餓、受凍、撤退、奔逃,還有,一個陌生、敵意的新居地。

周夢蝶、洛夫、商禽、鄭愁予、瘂弦……毫不誇張地說,他們打睜開眼睛,認識這個世界開始,就沒有離開過戰爭,沒有離開過動亂。他們生命的主調,是不確定,不知道自己明年會在哪裡,會過怎樣的生活,甚至不知道下個月會是如何。

三個月前,他們不知道自己三個月後會集體逃亡到台灣。在台灣,他們不知道甚麼時候可以回到大陸,一個月、一年、三年、五年,時間向前流淌,他們也不知道自己最後竟然會終老台灣。

因為那不是他們選擇的。生命中沒有太多事是自己可以選擇的,尤其是愈重要愈關鍵的事。他們的生命特質,是海德格所形容的「被投擲性」,無法解釋、更無法溝通的巨大力量,把他們拋進這個世界,又把他們從這裡拋到那裡,浪頭怎麼來,他們就怎麼被沖刷漂流,一點辦法都沒有。

這樣的生命、生活,當然是不安、焦慮的。但還不只如此,他們連要表達不安、焦慮的自主空間都無法擁有。表達的工具、管道,都是被控制、被監視的。他們沒有權利表達自己的恐懼,也沒有權利表達自己的悲哀,甚至沒有權利表達想家的情緒。

如果表現了害怕,擔心不知道明天在哪裡,擔心毀滅就在時間的轉角,那麼他們很有可能就以「打擊反共民心士氣」的罪名被抓了。如果出於懷鄉,描寫家鄉的美好,流露出多麼希望能夠身處家鄉的感受,那麼他們很有可能就以「為匪宣傳」的罪名,有「投共」企圖的罪名被抓了。

在不確定、恐懼、災難、痛苦之上,還有巨大的政治威權壓抑。沒有合法性,沒有正當而有效的語言、方法來表達如此真實且強烈的靈魂騷動不安。

那十年中,台灣現代詩產生的背景,和西方現代詩誕生的社會、思想、美學條件,因而陰錯陽差地緊緊扣搭在一起。同樣的騷動不安,同樣的無法依賴傳統語言來表達,同樣地迫切需要一股「安魂」的力量,只是台灣現代詩的騷動不安不是源自工業化、都市化帶來的變亂,而是源自更激烈、更戲劇性的戰爭、死亡、毀滅,還有政治上的管制與壓抑。

我的偏見──以非日常語言來探觸靈魂的不安,這種現代詩只能產生於那個時代。

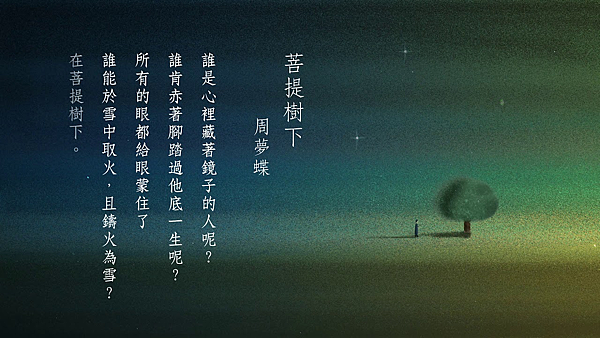

上圖:周公唸詩

快速地,七○年代新起的詩人與詩,已經無法真正掌握之前「黃金十年」的作品了。不再能夠探觸周夢蝶、洛夫、瘂弦、商禽……這些人的詩的悸動,真正承擔損失的,是我們,是台灣社會。

人們不再理解他們,他們會被遺忘,相較於他們經歷過、承受過的種種折磨、痛苦,那實在是小之又小的損失,對他們而言。不再有人背誦瘂弦的詩,不再有人被洛夫的〈石室之死亡〉震撼,不再有人知道商禽是個傑出的詩人……那又怎麼樣?對他們,走過看過許多,已經在人生邊緣上的境界,是沒怎樣。

損失的,是我們,是這個社會。我們這個社會太習慣、太喜歡裝出一副安穩太平的模樣,假定每個人都會、也都應該擁有一份安定的生活,相應也就有一顆安定的靈魂。

這樣的念頭不時總在我腦中徘徊不去:如果有更多人接觸過五○、六○年代的現代詩,如果我們給予這些不安靈魂的終極產物更高的地位與尊重,如果這份不安躁動的表達能在這個社會上得到更大的空間,那麼每一代每一代必定會有的少數無法安定的靈魂,是不是就能得到多一點的協助、多一點的空間,不必那麼害怕自己的不安,也可以不必受到社會那麼強烈的歧視與迫害?

我為什麼如此鍾愛「黃金十年」的台灣現代詩?裡面有著個人成長的感情因素。

多麼幸運,誤打誤撞,我在十幾歲的時候,就讀到這些詩,就跟隨著這些詩探入自己的不安與騷動。他們教會我不要拒絕承認內在的不安,不要刻意去麻木、窒息內在的騷動,他們更替我找出一種誠實面對自己和別人不一樣,自己不屑和別人不一樣的青春動盪的態度,進而讓我可以藉由他們的詩句,或藉由笨拙地模仿他們的詩句,獲得了向自己表達困惑、憤怒、疏離,與這個世界格格不入的感受。

如果沒有這些詩,沒有從十三、十四歲就耽讀這些詩的成長經驗,我完全無法想像、不敢想像,當時存在於我心中胸中的苦惱、反抗、叛逆,會把我帶到哪裡去?讓我變成一個被壓在底層的瘋子,還是在一番留下永久傷疤的掙扎後,讓社會將我馴化為一個中規中矩過平庸生活、從眾思考的人?

我對現代詩,尤其是「黃金十年」的這批現代詩,永遠心存感激。是他們幫我在人生中打出一條路,正視自己獨特的不安、騷動,卻又能找到一種方式和那最強烈時必定具有毀滅性的不安、騷動自在相處。

是的,不管別人怎麼看,我衷心相信最好的現代詩,具備堅實現代性與現代精神的詩,可以拯救人,那些少數無法理所當然過「正常」生活的人。

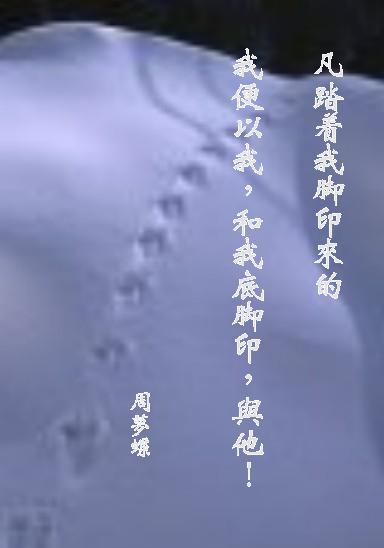

上圖:周公鏡像

我算是最後一代看到周夢蝶在武昌街身影的人。比我年輕的人所認識的周夢蝶,必定都是「後武昌街」時代了,那時的周夢蝶給人的感覺,緩慢、沉靜、入定。

然而我們不應該忘了,周夢蝶之所以成為如此重要的詩人,畢竟還是因為他曾經有過如此騷動難安的生命歷程。他最精采的作品,基本上都收在《孤獨國》和《還魂草》兩本詩集中,也就是他從軍中退伍到在武昌街擺起傳奇詩攤那段時間中所創作的。

周夢蝶詩作最核心的特色,是疑惑。他寫詩手法上最突出的,是設問。幾乎每首詩中都有問句,幾乎每個問句都是詩真正的主體,不管問句出現在前面、中段或後面,其他詩句實質上是繞著這個問句、襯托這個問句而形成的。

因而理解周夢蝶的詩,關鍵的線索就在找出他的問題,他問甚麼樣的問題,用甚麼方式問。

周夢蝶有一首詩,標題是〈擺渡船上〉。「擺渡船」是個清楚且強烈的象徵,從此岸到彼岸。擺渡幫助人越過本來被河流隔絕的兩岸,在交通不發達的時代,河流,尤其是寬一點的河流,使兩岸難以通聲息,彼岸既近又遠,往往在眼界中,同時卻又在經驗外。「擺渡」是從此岸到彼岸,彌縫想像和經驗,唯一的方式。

「擺渡」、渡頭出現在極其曖昧的條件中。河的兩岸如果有堅實的理由形成頻密的互動,那麼人們就會在兩岸間搭起橋來,方便隨時通過,也就不會有「擺渡」,不會有渡口。

只有在河出現曲折變化,兩岸變得較為靠近的地方,服務有限、可有可無的渡河需求時,產生渡口和「擺渡者」。「擺渡者」必定帶著一點寂寞、神祕的色彩,他們有很多時間守著空空的船,等不到需要渡河的人;還有,他們來往兩岸,在兩個世界裡都無法安定安居,不屬於那邊,也不完全屬於這邊。

古希臘的神話中形容人的死亡,就是一段從生界到死界的擺渡過程。但丁《神曲》中描述地獄,入口的景象也是一艘又一艘的船,將剛死的人運送過來。在東方,「渡」也是佛教最重要的觀念,佛所成就的,正是將人從無明的痛苦中帶出來,如同裝到一艘船上,從此岸渡到彼岸般,讓人看到光明,遠離此岸的煩惱。

生死、悟化,都是在眼界中卻又在經驗外的分隔,只在幽微、稀有的時刻會從此界到彼界,因而通過的方式,就是「擺渡」,不會是方便來往的橋或路。

赫曼.赫塞在小說《流浪者之歌》(或譯為《悉達多求道記》)中塑造過鮮明、令人難忘的「擺渡」、「擺渡者」形象。小說中悉達多厭惡了城裡充滿慾望的繁華生活,看到籠中的鳥而意識到自己和鳥同樣失去了自由,衝動下他放走了鳥,也離開了城市。但他不知道自己該去哪裡、能去哪裡,他走到河邊,一個沉默不語的「擺渡者」接納了他。此後十六年的時間中,悉達多在河邊擺渡,先是協助「擺渡者」,然後自己變成了一個「擺渡者」。

在求道、得道的過程中,聆聽河水的聲音,感受河的無盡流淌,是他的成長、突破關鍵。悉達多能成長、能突破,正就在於弔詭地,他學到了河流看似從來不改變的耐心。

河取消了時間,或說河流顯現了自然的時間(無時間),對照人在時間中變化老去,受到時間與變化的種種折磨,愛與恨與占有與遺憾與遺忘。

擺渡船是人造的,擺渡是人的行為,然而在所有的人的行為中,大概找不到一個比擺渡更接近自然,彷彿隨時要融入自然之中的了。悉達多在如此的人為與自然交界處,找到了超越人間痛苦的領悟。

〈擺渡船上〉開頭第一段:

負載著那麼多那麼多的鞋子

船啊,負載著那麼多那麼多

相向和相背的

三角形的夢。

詩一開始讓我們看到擺渡船,但不是看到船上的人,只看到了「那麼多那麼多的鞋子」。在修辭上,這是典型的「換喻」,以部分代替、代表全部,用鞋取代了坐船的人。

「換喻」的作用,是突顯部分的重要性,例如最常見的,用「王冠」來代表「國王」,指涉了重點不在國王這個人,而在他的王位,他在這個位子上所具備的尊崇與權力。

也因而,「換喻」必然帶來一份自然的停留叩問:為什麼用這個部分來取代全部,而不是直稱全部,或改選其他的部分?用鞋來代替人,因為上上下下擺渡船的,都是出外、行走的人,從這岸過到那岸去。

我們看到了一雙雙、那麼多那麼多的鞋,難免想問:那人呢?那些應該穿著鞋的人呢?接下來的三行詩,幫我們把「人」補回來,只不過用的仍然還是「換喻」的手法。

穿著這些鞋上到擺渡船的,是一個個的夢想,各種相似或相反的夢想,夢想將這些人帶離開原來的生活、原來的家屋,讓他們上路,讓他們在來回此岸與彼岸的船上,或相向、或相背。要離家或要回家的人,驅策他們行為最大的力量,是夢。

「三角形」是擺渡船的模樣,有船頭有船尾的銳角三角形;「三角形」也是夢的形狀,有頭有尾,朝著這個或那個方向。

接下來詩的第二段:

擺盪著──深深地

流動著──隱隱地

人在船上,船在水上,水在無盡上

無盡在,無盡在我剎那生滅的悲喜上。

後面兩行,很簡單的反覆形式──「X在Y上」,前面順隨著形式的簡單給了關於擺渡這件事再簡單、再自然不過的描述──人在船上,船在水上──,然而接著形式上重複同樣的模式,內容意義上卻戲劇性地大轉彎,由具象寫實轉為抽象,再一轉轉為徹底的主觀──水在無盡上/無盡在,無盡在我剎那生滅的悲喜上。

而且短短的兩行間,完全沒有任何激動的語氣,詩意卻就進行了翻天覆地的擺盪,從具體的一艘船,延展到水上,跳躍到無盡,立即又在時間上跳回剎那,並在空間上跳回我,我的悲喜流轉。

然後,在這裡,我們更清楚看到周夢蝶喜歡用、擅長用的另一項詩的技巧,當我們讀完了第二段後面兩句,後面兩句的呈現、刺激,改變了我們原先對前面兩行所留下的印象。

周夢蝶的詩,以及許多傑出的好詩,不能單純地線性閱讀,從前面讀到後面,由前面說了甚麼來決定後面的意義。

經歷了從人到船、從船到水,一下子從有限到無盡再到悲喜生滅的剎那,回頭看,前面兩句詩就不再只是形容擺渡過程的感受了。

那刻意用破折號拉出來的形容詞,「──深深地」、「──隱隱地」,就顯然預示了那樣的擺盪與流動,不是、不只是渡河的現實,而是當人帶著夢想在擺渡船上時,無可避免會有的關於人世擺盪、流動的潛意識聯想。

日本人有「浮世」與「渡世」的說法。也許是與他們多湖列島的自然環境相呼應吧,日本人對人世的看法,帶有濃厚的水的意象。

不管是浮世或渡世,表層都有一種不安穩的無常調子。乘舟浮沉,總是算不準哪一剎那是起、哪一瞬間是落。可是如果光是看表層的這份無常感,往往錯失了其背後另外更深底蘊的一種信賴與依賴。周夢蝶探索、連結外在大宇宙和自我意識小宇宙間的關係。

讀完〈擺渡船上〉第二段,我們以為他用正面的方式主張外在大宇宙和自我悲喜生滅的小宇宙是可以瞬間統合的,或在某些神妙剎那中變得統一起來。

但再讀下去:

是水負載著船和我行走?

抑是我行走,負載著船和水?

暝色撩人

愛因斯坦底笑很玄,很蒼涼。

問句、問號出現了。兩個問句要顯示的是:如果無盡的大宇宙可以和我的主觀悲喜生滅統合在一起,那也就意味著所有自然及人文的現象,都是我意識上的負擔。我承載著那麼多來來往往的人,他們的行色,更重要,還有他們紛紜、錯雜、矛盾、相反的夢想。每個人的顛倒夢想,原來都是我。

大與小、客觀與主觀的神妙統一,帶來的,不是解脫,不是我把自己消除釋放到宇宙中。

不,一定存在著相反的可能性,那就是我把別人的悲喜都變成自己的,別人上船又下船了,但他們如水般的無盡悲喜,卻留在我的船上,留在我的身上,由我繼續負載著。

「暝色撩人」,在這裡詩補上了時間條件,這神妙的統一經驗發生在夜色降臨之際,這四個字同時也呼應並解釋了前面第六行的「流動著──隱隱地」,夜色昏明中,船舷邊的水色流盪變得模糊隱約,讓人產生動與靜之間的恍惚錯覺。

一切都「隱隱地」,恍惚錯覺籠罩下,主體和刺激感受的外在現象之間,沒有了差異、沒有了距離;有形、有限與「無盡」也等同起來。原本存在、應該存在的界限消解了。

最後一行突兀地出現了「愛因斯坦」,應該就是指涉相對論中將時間和空間統合起來,將原來我們認為是絕對的時間相對化了的主張。

是的,外界、外物不真是具體的,科學都不再保證物的基本存在了,一切變得模糊不確定,面對真相、實象,連愛因斯坦都只能很玄、很蒼涼地笑了笑。

科學本來應該給我們答案,然而科學的最高代表,終極的物理知識,愛因斯坦和相對論卻反而站在我們的疑問這一邊,一起動搖、甚至推翻了確切的答案。

【文章出處】

《風傳媒》

〈楊照專文:孤獨的特權──讀周夢蝶的詩〉

2016-02-03

網址:

https://www.storm.mg/lifestyle/80591

作者:楊照

【作者簡介】

楊照,本名李明駿(1963年4月5日-),台北市立建國中學、國立台灣大學歷史系畢業。曾獲聯合報文學獎、賴和文學獎、吳濁流文學獎、吳三連文學獎、洪醒夫年度小說獎、吳魯芹散文獎等多項大獎,作品多次選入中國時報、聯合報年度開卷好書。經歷豐富,曾任大學講師,民進黨黨工、媒體節目主持人、新新聞週刊總主筆、副社長,研究專長為社會人類學。名作家、文學評論家和政論家,作品體裁多元,包括小說、散文、文學評論、翻譯、劇本、傳統經典選讀、現代經典選讀、期刊論文等。外祖父為二二八事件受難者許錫謙。

留言列表

留言列表