題解

1935年,錢鍾書用英文發表著名的《中國古典戲曲中的悲劇》一文。在這篇論文當中,錢鍾書直接否定了中國戲劇中擁有悲劇,錢鍾書在這篇論文中認為,中國戲曲除了喜劇和滑稽劇外,一般正劇都屬於傳奇劇,而悲劇是戲劇的最高形式,也是戲劇的最高價值,但是中國古代戲劇中卻始終不存在悲劇,也沒有成功的悲劇作家,戲劇當中雖然存在一定曲折的地方,但是這些大多只是為後文的圓滿結局做鋪墊。錢鍾書與王國維的悲劇理論其實都建基於西方文學理論,不同的是,王國維信奉叔本華,而錢鍾書則信奉L.A.雷德博士,錢鍾書不同意王國維在《宋元戲曲史》中稱《竇娥冤》、《趙氏孤兒》「最有悲劇之性質」、「即列之于世界大悲劇中,亦無愧色也」的說法。《中國古典戲曲中的悲劇》一文原文題目為《Tragedy in Old Chinese Drama》,已有許多學者予以翻譯,以下主要譯文譯者為龔剛(整體而言譯文較後者流暢),輔以陸文虎譯文為對照(以括號文字表示),透過對西方美學關於悲劇理論的理解和運用,對中西戲劇創作的比較文學研究將有所助益。

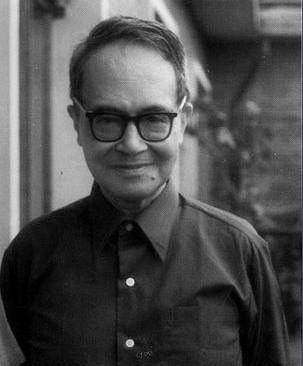

上圖:錢鍾書

中國古代戲曲中的悲劇

批評界的視線(陸譯:鐘擺)再度回擺。有跡象表明,中國古代文學正重新成為關注點。據多聞之士相告,國外正掀起中國古代文學熱,而在西方世界,中國古代戲曲引起的反響尤為巨大。身為中國人對此自然深感自豪。至於中國古代戲曲引領中國古代文學熱倒並不出奇。因為中國戲曲有充分理由吸引那些不僅僅熱衷於再現與引人入勝的表演的西方讀者,儘管亞里斯多德在其《詩學》中指出,戲劇的魅力無法脫離再現及情節這兩個要素(陸譯:是不倚靠表演或演員的,戲劇也能適應那些興趣並不僅在演出和奇觀上有其他特別要求的多數人)。此外,蘭姆對諷刺喜劇的評語「虛幻性」(陸譯:做作)也完全可以移來評價中國戲曲。在西方讀者饜足(陸譯:耽於)於單調乏味的現實主義和令人生厭的問題劇(陸譯:社會問題劇)之際,中國戲曲使他們在沒完沒了的道德質詢的重壓獲得了喘息之機(陸譯:中國傳統戲曲能夠讓他們耳目一新),正如讀了過多的 Pinero和Jones 後,需要以 Barrie 式的輕快幻想與憂怨放鬆身心。但中國古代戲曲無論在舞台藝術或詩藝上有多大價值,仍然無法和偉大的西方戲劇等量齊觀。雖說我們對於中國古代戲曲家懷有至高的敬意,但還是會不由地想起柯勒律治對於 Beaumont 和 Fletcher 的期望:他們應該去寫詩,而不是寫劇本。從廣義上說,詩歌也應包括中國的詞和曲。我的上述看法中沒有攙雜絲毫偏見,因為我對中國古代文學的熱情不輸於任何人,在中國可能面臨的古典與現代的衝突中(陸譯:如果中國古代作家和現代作家之間爆發論爭的話),我也將堅定地站在古典與天使這一邊。

戲劇藝術的最高形式當然是悲劇,中國戲曲家恰恰在悲劇創作上是失敗者。且不論喜劇和鬧劇,中國嚴肅戲曲就其級別和類別而言只適合稱之為浪漫戲劇( the romantic drama )(陸譯:傳奇劇)。它們沒有表現單一的主導性激情,而是把一系列突發的激情鬆散地串在一起(陸譯:卻表現出一串鬆散地連續著的激情)。在這些作品中,詩性正義總會得到體現(陸譯:所搬演的多是因果報應),悲哀與幽默場景有規律地交替出現,借用 Oliver Twist 中的比喻來說,這有如五花醃肉的紅白相間。但悲劇性要素,如崇高的悲情(陸譯:痛苦),「哦,在我的胸間棲居著兩個靈魂」的意識,關於片面之善(陸譯:小善)導致普遍之惡(陸譯:大惡)的認知,則基本闕如。雖說大量中國古代戲曲在悲涼的氛圍中結束,但敏感的讀者仍然很容易體會到它們與真正的悲劇的差別:當他看完這些作品後,並沒有獲得投入地付出激情(陸譯:全無激情過後的平靜)或像斯賓諾莎所謂體認到永恆的命運後的平靜(陸譯:對內在命運的默許),而是被個人的刻骨而無助的失落之痛所縈繞,以致難以自拔。只要比較一下莎士比亞的《安東尼與克麗奧帕特拉》、德萊頓的《愛是一切》(陸譯:一切為了愛)和白仁甫《梧桐雨》、洪昇的《長生殿》就可以感受到這種差別。這兩部中國戲曲表現的都是唐玄宗和他的情人楊貴妃的故事,正如上述兩部英國戲劇表現的都是安東尼與克麗奧帕特拉的故事,而且它們都是關於不愛江山愛美人的故事。兩部中國戲曲與莎士比亞的《安東尼與克麗奧帕特拉》的類同之處更多,它們均未遵循時間與地點相一致的原則(陸譯:它們都放棄了舞台上時間與地點的一致性);在這幾部作品的前半部分,悲劇場景與事件也均付諸闕如。它們都有田園詩般的開端,但它們的結局又何其不同!在閱讀這兩部中國戲曲的過程中,讀者的個人化的同情感並未昇華到更高的經驗層次。《梧桐雨》所具有的強烈的抒情性和《長生殿》的奢華美感(陸譯:能激發美感的動人奢華)與情韻都是其自身的長處(陸譯:對其自身而言再好不過),但不能和悲劇的力量相混淆。它們沒有給讀者帶來和解(陸譯:和諧)與得償所願(陸譯:完成)的感受,而是使讀者的意志最終因代罪者的苦難而被削弱(陸譯:而是因對劇中人遭遇的同情而削弱了的隱隱心痛),並在內心的刺痛中籲求慰藉或援助,以及一個更接近內心願望的世界秩序(陸譯:和對一些如安慰、支持和更靠近精神需求的東西的吶喊)。這樣的戲劇情境顯然與充分的悲劇體驗相距甚遠(陸譯:這確實遠離了直接的悲劇體驗),而按照理查茲在《文學批評的原則》一書中的精彩描述,悲劇體驗應當是「無脅迫感,無安慰感,獨對眾生且無待他求」(陸譯:處於不須安慰,不須脅迫,獨立和自給自足)的一種精神狀態。當然,不同的體驗可能同樣珍貴,但無法分享同樣的情感風味(陸譯:每一種體驗所具有的感受卻不可能與另一種相同)。

上述中國戲曲令讀者渴望一個更好的世界秩序,而並未給人一切事物都難免苦澀結局之感(陸譯:而不適對萬物有更悲慘結局的感覺)。這些戲曲的結構特徵強化了這一閱讀印象。它們在表現了主要的悲劇事件之後,還不忘對悲劇事件的後果加以交待。伴隨悲劇時刻的最高激情和最深痛苦因帷幕遲遲未落下而被弱化(陸譯:悲慘時刻所產生的最高熱情和最深痛苦,似乎在緩緩的落幕當中退去)。這就造成了一種顫音或嘆息(陸譯:嗚咽)般的拖長效果。值得一提的是,在《梧桐雨》中,楊貴妃死於第三幕,唐明皇在這一幕中始終陷於悲嘆之中,形容憔悴,破碎的心靈被無奈(陸譯:無助)的憂傷所蠶食(陸譯:吞噬);在《長生殿》中,出現在第二十五齣的玉環之死只是為第五十齣中幸福的重聚所做的鋪墊(陸譯:預做準備)(類似於華茲華斯詩歌中的 Protesilaus 和 Laodamia )。更重要的是,讀者無法超越對悲劇人物的個人化的同情(陸譯:人們無法從對悲劇人物的可憐的個人同情中昇華),因為後者沒有偉大到足以令讀者和他們之間形成足夠的心理距離。在這些人物身上確實存在著悲劇性缺陷,但它並未與任何以人格的重量或人物的力量加以踐行的明確信仰發生關聯(陸譯:它並不刻意於任何個性影響或人物力量產生鮮明對比)。例如,作為戲劇人物的唐明皇本質上是一個懦弱,無能且近乎自私的肉慾主義者,他幾乎不敢進行抵抗。他也沒有內在衝突之感。他因為愛楊貴妃而失去了江山,然後為了重新贏得江山而放棄了楊貴妃。他的性格不足以使他承受兩個世界的緊張對抗(陸譯:不足以把愛與江山這兩個方面緊緊地扯在一起);他甚至沒有衡量兩個世界以確定價值高低的意識(陸譯:他甚至沒有兩全其美的意識)。在白仁甫的劇本中,他整個就是一個懦夫和無賴的形象。在叛軍的逼迫下,他對楊貴妃說:「妃子,不濟事了,寡人自身難保。」當楊貴妃哀求他時,他回復道:「寡人怎生是好。」在楊貴妃最終被叛軍帶走時,他說「卿,休怨寡人。」我們雖然討厭大言不慚和大而無當(陸譯:誇口說大話)的言辭,但唐明皇的上述表白又過於簡短軟弱(陸譯:輕慢)了。它們帶有自責的意味;對它們所作的任何註解都是膚淺(陸譯:多餘)的。在洪昇的劇本中,唐明皇還真顯示出幾分勇氣。當楊貴妃準備慷慨赴死之際他還出言阻止說,他寧願為了愛而失去天下。但在猶疑觀望(陸譯:說了一些模稜兩可的話)之後,他還是把她交給了叛軍,並訣別道:「罷罷,妃子既執意如此,朕也做不得主了。」平心而論,這番話顯然是滲透著血淚(陸譯:是動了感情)的,也可想見他搥胸頓足的苦痛神情。但請讀者比較一下莎士比亞劇本中安東尼的告白:

「讓羅馬熔化在泰伯河裡(陸譯:讓羅馬在台伯河裡融化吧),巍巍的帝國大廈塌下來好了(讓寬敞的帝國拱門倒塌吧)!這裡是我的生存之地。」(《安東尼與克麗奧帕特拉》,梁實秋譯)

或德萊頓劇本中安東尼的更直白的表述:

「把一切都奪走吧(陸譯:帶走一切吧),對這個世界我毫不關心(這個世界對我一錢不值)!」(《愛是一切》)

不誇張地說,把反差如此鮮明的對話相提並論幾乎可以說是一個批評的醜聞(陸譯:過失)。唐明皇式的臨危貪生和難以自拔的憂怨並非悲劇性的體現(陸譯:遭遇災難時對生活中的殘忍還抱有希望,在不幸中還盡量享樂,這絕不是悲劇)。根據史書記載,他並未像安東尼那樣死於叛亂。不過,雖說唐明皇最終得以逃生,但馬嵬坡事件的相關情境已經包含了充分的悲劇性要素,只是中國古典戲曲家在處理這個情境時沒能提供給讀者完整的悲劇體驗(陸譯:劇作家們卻未能據以創作出能夠給我們以充分悲劇經驗的劇作)。

我因此不敢苟同(陸譯:恕我不同意)中國古典戲曲權威王國維後期的相關論述。在《宋元戲曲史》一書中,王國維議論道:「明以後,傳奇無非喜劇,而元則有悲劇在其中.就其存者而言:如《漢宮秋》、《梧桐雨》 、《西蜀夢》、《火燒介子推》、《張千替殺妻》等,初無所謂先離後合,始困終亨之事也.其最有悲劇之性質者,則如關漢卿之《竇娥冤》,紀君祥之《趙氏孤兒》,劇中雖有惡人交構其間,而其赴湯蹈火者,仍出於其主人翁之意志,即列之於世界大悲劇中,亦無愧色也.」這些大膽的論述引自第十二章《元劇之文章》。本文業已討論過《梧桐雨》。按照奧古斯丁.巴萊爾的洞見,「鋼索的力量可能決定於最薄弱的部分(陸譯:量繩子的強度不能看其最粗之處,而要看其最細之處),而判斷一個詩人應當在其最快樂(陸譯:最得意)的時刻」;因此,我們應當選擇王國維視為「最具悲劇性」的兩部戲曲加以檢驗。如果詳加區分,我們可以看到王國維對這兩部戲曲的論述至少可以解析為三個層面。其一,它們均是文學名著(陸譯:偉大的文學著作),對此我們衷心認同。其次,它們都是大悲劇,因為主人翁之意志均在災難中顯現,對此我們有所保留。其三,它們作為大悲劇可以和《俄狄浦斯》(編按:伊底帕斯)、《奧賽羅》、《布赫妮絲》等量齊觀,對此我們不敢苟同。事實上,王國維視意志的湧現為悲劇要素的觀點非常類似於高乃依;而且,他所理解的悲劇衝突比高乃依還要外在化(陸譯:少了人物內心的衝突),後者還時而不經意地觸及到愛和榮譽之間的劇烈搏鬥(陸譯:對抗),如《熙德》中的羅德里戈。事實勝於雄辯:讓我們依次對兩部元劇進行細緻的解讀。

首先來看《竇娥冤》。話說貧寒秀才竇天章上京求取功名,向寡婦蔡婆借貸盤纏。蔡婆早就看上了他的女兒端雲,乘機提出索要她做童養媳,改名竇娥。17歲時竇娥與蔡婆兒子成婚,一年後丈夫病故,婆媳相依為命。一天,蔡婆去向賽盧醫索討銀錢,賽盧醫賺她到僻靜處,想勒死她,幸虧張驢兒父子把她救下。因這救命之恩,張驢兒父子想霸占婆媳二人。竇娥執意不從。張驢兒在羊肚湯裡放了毒藥,想害死蔡婆,強佔竇娥。不料其父喝下了那碗羊肚湯,嗚呼身亡。張驢兒反誣竇娥毒死公公,並威脅竇娥嫁給他為妻,不然要去公堂告發。竇娥問心無愧,與張驢兒去見官評理。太守桃杌是一個昏官,嚴刑逼供,竇娥堅不屈從。桃杌轉對蔡婆用刑,竇娥為救婆婆,含冤承招,被判死罪。臨刑時竇娥滿腔悲憤,呼天搶地:「為善的受貧窮更命短,造惡的享寶貴又壽延。天地也,做得個怕硬欺軟,卻原來也這般順水推船。地也,你不分好歹何為地?天也,你錯勘賢愚枉作天!」竇娥死前發出三樁誓願:死後血飛白練,六月降雪,大旱三年,果然一一靈驗。(第三折)其後,竇天章官拜兩淮提刑肅政廉訪使,來到楚州地面。竇娥鬼魂託夢父親,訴說冤情。竇天章重 新審理此案,殺了張驢兒。竇娥冤情得以伸雪。(第四折)出現在最後一折中的典型的詩性正義極大紓解了觀眾的憤怒,但我們要問的是:它是否使悲劇性事件獲得了昇華(陸譯:加強)?即使暫且擱置這一疑問並暫不考慮第四折,我們能說該劇的前三折給讀者留下了「無脅迫感,無安慰感,獨對眾生且無待他求」的總體印象了嗎?捫心自問,答案是否定的。該劇的讀者感受到竇端雲的性格是如此高貴而完美無缺,她的死是如此哀惋動人,加諸其身的冤屈是如此令人憤慨,以致迫切期待第四折的出現以平衡心態。換言之,劇作者既已營造了這樣一種情境,也就必然要以詩性正義(陸譯:因果報應)的伸張而非悲劇告終。何以言之?因為竇端雲既非死於個人的過錯,也非死於神意。儘管她的性格中也許存在著悲劇性缺陷,但劇作者對此視而不見,而且顯然也希望讀者同樣如此。他同情於她,讀者的道德判斷偏向她,甚至神意或命運女神也眷顧她,三年大旱和六月飛雪的應驗即是明證。憑什麼說諸神的旨意和巧合就不帶有詩性正義(陸譯:因果報應)的成分?其次,該劇中的悲劇衝突純然是外在的。她的精神世界是單純整一的:其從一而終的信念和對再嫁的厭惡感處於一種先在的和諧( pre-established harmony)狀態。她拒絕惡徒的勾引並以貞定純一的靈魂迎接挑戰。在這樣一種背景下,意志的施展並非難事。倘若劇作者能夠彰顯竇端雲對生命的留戀與拯救婆婆的意願之間的矛盾,衝突就會內在化。必須著重指出的是,劇作者未能把握這一點。

上述對《竇娥冤》的批評或多或少適用用於《趙氏孤兒》。該劇的主角是草澤醫人程嬰。話說春秋時期,晉侯偏聽讒言,誅戮秉忠直諫的相國趙盾,貶逐屢建戰功的韓厥,致使老臣公孫杵臼憤而棄官。隨後又命佞臣屠岸賈,帶兵抄斬趙家滿門。程嬰聞訊闖進宮內,救出趙氏孤兒。不料事被發覺,屠岸賈決意斬草除根,限令三天之內,倘無人交出趙氏孤兒,就將國中同年嬰孩宰盡殺絕。程嬰為救舉國無辜嬰孩,保存趙家一脈,與公孫杵臼毅然共商苦計。一易親兒以代趙孤,一舍性命冒認「藏孤」之罪,並由程嬰出面告發。屠岸賈果然信以為真,殺了杵臼和程嬰的幼子。程嬰則由此得到信任。帶著趙氏孤兒,寄居屠岸賈府中,苦心撫育。至十六年後,遂痛訴前情,使孤兒大徹大悟,滅了權奸,報了仇,孤兒母子得以團聚。該劇顯然也是以詩性正義(陸譯:因果報應)的伸張而告終的,並且還是一個大團圓結局。但該劇的悲劇性衝突比《竇娥冤》更激烈也更內在化。程嬰在親子之愛與捨家為人的責任感之間的自我分裂與痛苦掙扎得到了強有力的體現。遺憾的是,愛與責任的角鬥在力量上並不均衡,因此,一方戰勝另一方也明顯不是太困難。程嬰無疑認為(劇作者也希望讀者如此認為),完成犧牲的職責(陸譯:盡責犧牲)比沉溺於親子之愛更具正當性。該劇中的精神搏鬥遠未達到劇烈的程度。緊張的悲劇性對抗戛然而止,秤星(陸譯:天平)向一邊傾斜。這一點在公孫杵臼捨身救孤的情節上表現得尤為明顯,他在愛與責任的取捨之間沒有絲毫猶豫。這齣被譽為「即列之於世界大悲劇中,亦無愧色」的悲劇在肉身的安適(陸譯:身體的實現中完成)( material fruition )而不是精神的荒涼( spiritual waste )中拉上了帷幕(陸譯:精神的消耗中結束)。我不得不補充一句,我所作的上述批評絕不意味著我否認趙氏孤兒是一出感人至深的戲曲,該劇所顯示的悲劇性力量甚至超過了竇娥冤。

按照雷德的看法(他在美學研究一書中關於悲劇的清晰論述使我獲益良多),悲劇有兩類。在第一類悲劇中,人物性格是聚焦點。在第二類悲劇中,命運自身成為關注點。莎士比亞式的悲劇即屬於第一類,而古希臘悲劇則屬於第二類。中國古典戲曲中那些勉強可以稱為悲劇的作品比較接近於莎士比亞式的悲劇。和莎劇一樣,它們不遵循三一律,而突出劇中角色及他們對邪惡境遇的反應。但它們都不是悲劇,如上所述,劇作者對悲劇性缺陷和衝突缺乏充分的意識。在白璧得的後期論著盧梭和浪漫主義之中國古典主義一節中,他把中國缺少悲劇這一事實歸因於中國人缺乏「倫理的真誠(陸譯:嚴肅性)」(ethical seriousness)。這一說法比較含混,需要作一些解釋。也許白璧德的短語所意指的就是本文開頭所提到的「虛幻性」(陸譯:做作)。如果前文的分析完全屬實,則中國戲曲的美中不足可以說是導源於中國式的對美德的等級安排(陸譯:等級制度下的特定道德秩序)( peculiar arrangement of virtues in a hierarchy )。每一種道德價值均在道德譜系中被規定好了自身的位置(陸譯:每一種道德價值在天平上都有適合的位置),且所有倫理要素和權利訴求均按照嚴格的「價值秩序」( order of merit )予以框定(陸譯:排定)。這就導致不同等級的倫理要素之間的衝突被極大地弱化(陸譯:兩種根本不相容的倫理本體發生衝突時往往不會激烈),因為,既然道德的價值有高低之分,則低等(陸譯:標準較低)的價值必然免不了失敗的結局。我們由此看到了有梯次(陸譯:直線)的人格而不是平行的人格。由於被忽視的低等倫理要素德因高等倫理要素的充分實現而得到彌補(陸譯:較低的倫理本體所忽略的,由較高的倫理本體來實行),所以也就根本談不上「過度的悲劇」(陸譯:悲劇過度)( tragic excess )----孟子離婁篇中關於大人的品行的警句及柳宗元的名篇四維論皆可為證。中國古典戲曲也同樣印證了這一觀點。

中國人一向被視為宿命論者。奇怪(陸譯:費解)的是,中國古代劇作家卻很少以命運作為悲劇的動機。但悲劇中的命運和宿命論根本就不是一回事。宿命論本質上是一種失敗主義的和被動接受的態度,其結果是無生氣和無所作為(陸譯:消極、懶散、遲鈍)。而悲劇反諷( tragic irony )主要體現在當人面對命運的一再作弄時,始終不放棄抗爭的努力。此外,中國人通常所說的命運與希臘悲劇中所揭示的命運存在著截然的差異。懷特海在科學和現代世界一書中指出:「當今那些懷著科學夢想的朝聖者們就是古代愛琴海地區的偉大悲劇家----埃斯庫羅斯,索福克勒斯,歐里庇得斯。他們對冷漠不知愧悔且將悲劇事件導向必然結局的命運的認識,正和科學的認識相重合……自然的法則就是命運的法則。」但我們的命運觀並不具有這樣一種科學的力量,它確實就是詩性正義(陸譯:因果報應)。布萊得雷博士在莎士比亞的悲劇一書中要求我們將詩性正義與悲劇性不義( tragic injustice )嚴格地區分開來----前者體現為幸運和厄運按照當事人的功業按比例加以分配。換句話說,我們對命運的認識更接近於論功行賞而而非推因知果。它不是價值中立化的自作自受的觀念,而是一種情感化的信仰:美德是自身的獎賞,而且還會有追加的獎賞。它不僅僅意味著「種豆得豆」( as you sow, so you reap );更準確地說,它意味著「快樂的種子不可能結出苦果」( as you sow in joy, you cannot reap in tears )。不過,因果關係是成正比的,而行為和獎賞卻未必成正比。我們通常辯解說:我們或者在過去已得到報償,或者在未來將得到補償。這一觀念與古希臘的觀念正好相反。哈代在談到上帝時說,命運的嘲弄並不可怕,但卻是卑劣有害的,且有賣弄風騷之嫌----馬致遠一出詼諧的《薦福碑》即可為證。福斯特先生在小說面面觀一書關於哈代的評論中,也對此劇深表認同。

我們業已從劇本自身的角度分析了中國古代文學中之所以沒有悲劇的原因。當然我們也可以從種族和文化的角度加以解釋。我們可以以此為出發點進行令人感興趣的社會學和人類學方面的推斷。我們甚至可以在懷特海的啟發下從悲劇缺席的角度來解釋中國傳統科學的落後。但這些課題並非筆者所能勝任。個人的能力畢竟有限度,一次只能做好一件事。本文對中西戲劇的比較研究的價值體現在兩個方面。首先,它驅散了甚至包括中國批評家在內的對中國古典戲曲的錯覺。其次,它有助於比較文學修習者恰如其分地看待中國戲曲在藝術殿堂中的位置。我一向認為,比較文學的修習者如果能將中國古典文學納入研究視野,他們將會發現許多新的研究資料,這有可能會使他們對西方批評家確立的批評教條(dogmata critica)加以重大修正。對中國古典文學批評史的修習者來說,就具體文學作品進行比較研究尤為重要,因為他們只有藉此才能知道中國古代批評家所面對的研究資料不同於西方批評家所面對的研究資料,也才能明白西方文學批評的那些首要原理為何未被中國批評家採用,反之亦然。這是我在多方面的中國古典文學研究中的一貫目標。為了充實我們的某些審美經驗,我們必須走向外國文學;為了充實我們的另一些審美經驗,我們必須回歸自身。文學研究中的妄自菲薄固然不可取,拒絕接受外文明成果的愛國主義就更不可取。

【文章出處】

《豆瓣小組》

〈中國古代戲曲中的悲劇 〉

(原題為《Tragedy in Old Chinese Drama》,原載於《天下月刊》1935年第1期)

2006-10-24

網址:https://www.douban.com/group/topic/1255122/

原著/錢鍾書

翻譯/龔剛、陸文虎

【作者簡介】

錢鍾書(1910年11月21日-1998年12月19日),號槐聚,中國著名作家、學者、文學研究家,中國江蘇無錫人,古文學家錢基博之子。錢鍾書考上清華大學時,數學只考得15分,當時的校長羅家倫破格錄取,時任文學院院長兼哲學系系主任馮友蘭誇讚他為天才,畢業於清華大學外文系,後留學英國牛津大學,返國後在西南聯大、暨南大學、清華大學任教。錢鍾書曉暢多種外文,在文學國故,比較文學,文化批評等領域的成就,推崇者甚至冠以「錢學」,余光中分析當代中文時,亦常稱道錢西學列於中國人之第一流。其名著有長篇小說《圍城》(1947)、詩論《談藝錄》(1948)、《管錐編》(1979),在小說《圍城》中成功塑造一批鮮明知識分子的普遍心態,書評家夏志清認為《圍城》是「中國近代文學中最有趣、最用心經營的小說,可能是最偉大的一部」。

- Aug 01 Wed 2018 11:09

◎錢鍾書:中國古代戲曲中的悲劇(Tragedy in Old Chinese Drama)

全站熱搜

留言列表

留言列表

發表留言

留言列表

留言列表