雄辯時代的鬥士:孟子(節錄)

雄辯時代來臨

在臺灣受教育成長的人,幾乎都讀過《孟子》,對於《孟子》的內容並不陌生。不過我們閱讀《孟子》的方式,是理解、甚至背誦孟子說了什麼,只是弄清楚孟子說的話是什麼意思,卻很少注意到孟子用什麼方式說。然而,放在歷史的脈絡下,容我提醒:孟子如何說,他呈現道理的風格、形式,和他到底說了什麼同樣重要。

戰國時代是個「雄辯時代」,蘇秦、張儀這些「縱橫家」當然是靠著一張嘴善言雄辯,穿梭於各國之間興風作浪,但雄辯絕對不是「縱橫家」的專利,雄辯甚至不是「縱橫家」發明的。應該倒過來看:一個傳統信念快速瓦解的社會,迫切需要尋找新的處世行為原則,一時之間湧現了眾多不同的主張,嘈雜紛亂地爭著要說服迷惘困惑的世人。在那樣的多元言論環境中,任何主張希望被人聽到,都需要特殊的技巧;任何主張想要被接受,更需要特殊的技巧。

雄辯就是在這種時代背景中產生的說話技巧。早從春秋時期開始,墨家就意識到說話、論辯技巧的重要性,在他們的家派知識中有了「墨辯」,那是一套很講究的說話、論辯方法論。進入戰國時期,言論更加熱鬧混亂,進而出現了專門探索語言規則,玩弄論辯盲點的「名家」。說話,不再是一件直覺、自然的事,它正式成為一門技術、一份本事。

「縱橫家」是將這份技術、本事特別用在國際外交策略上的人。與「縱橫家」約莫同時代的孟子、莊子,則將同樣的技術、本事,用來溝通、傳遞價值判斷。莊子向一般人傳遞超越人世的廣大精神宇宙,孟子溝通的主要對象則是國君,傳遞的價值信念是儒家的人道主義。

傳統閱讀《孟子》的方式,很可惜,沒能讓我們欣賞、領略孟子的雄辯本領。《孟子》精彩之處,不在他提出的想法,而在於他如何處於一個對儒家信念極為不利的境遇下,頑強不懈地堅持找到方式去凸顯這套信念的優點,毫不讓步地和其他更流行、更迎合君王心意的學說纏鬥。

孟子是個言語和信念上的鬥士。他的信念,很大一部分承襲自孔子,也就是承襲自孔子信奉的周代「王官學」傳統,那絕非什麼新鮮刺激的東西。相反地,那是被當時許多人認定應該丟入時光垃圾桶的陳舊概念,但看看孟子如何以雄辯姿態,將這些東西說得活潑靈動、強悍生猛,和別人提出的怪奇之論相比,絲毫不顯疲態!

《孟子》和《荀子》形成清楚的對比,不只是傳統上認知的「性善論」和「性惡論」的對比而已。更重要的,是文風、說話方式的對比。孟、荀同屬儒家,兩人有許多共同的基本信念,兩人的書中也說了許多類似的道理,然而不管再怎麼類似、接近的道理,由孟子說出來,就是和荀子說出來,給我們很不一樣的感受。

不是來自內容的差異,毋寧是風格、乃至於人格的差異。孟子的雄辯風格,一部分來自於時代影響。孟子出生於西元前三七二年,荀子出生於西元前三一三年,雖然只相去六十年左右,但所處的時代氣氛,就有了根本的變化。孟子的時代,仍然是百家爭鳴、言論互激、一切處於未定的情況,從國君到小民,大家都焦慮地尋訪對於現實戰亂不安的解決之道。到了荀子的時代,前面的長期多元激盪,開始收束整合了。荀子本身整合了儒家和法家,荀子的學生韓非更進一步整合了法家和道家。

換句話說,孟子身在言論的戰場上,強敵環伺,必須隨時打緊精神不斷戰鬥;到荀子時,戰場已經初步清理了,只剩下幾個還站著的強者,不再必然戰鬥,轉而想著如何重整彼此關係,找出停戰的辦法來。

仁義才能帶來真正的利益

開頭第一篇,就展現了孟子複雜的雄辯思維。他毫不留情地給梁惠王當頭棒喝,抓住梁惠王見面客套話中的「利」字大作文章。但我們不必替孟子擔心,梁惠王聽了這番話會發怒翻桌,因為雖然明白地說「不必曰利」,但只要梁惠王仔細聽進孟子說的,他立刻會自己得到話中有話的推論,是:其實從國君的角度看,「仁義」才是大利,提倡「仁義」才真正符合國君的利益。「曰利」,把「利」掛在嘴上、放在心上,讓國中大家都嘴上說「利」、心頭想「利」,反而是對國君最不利的。

孟子不是個傳統主義者。他對梁惠王主張「仁義」,理由不是因為「仁義」就是對的,或「仁義」是古聖所教誨的、幾百年流傳下來的,或堯舜先聖都奉行「仁義」所以今天的國君也應該奉行「仁義」。不,他其實是順著梁惠王對「利」的重視,否定梁惠王原本認為的「利」,教他若真要有利於自己,「仁義」才是對的答案。

孟子沒有直接用「利者非利」一類「正言若反」的表達方式,但他的推論,實質上仍屬於弔詭悖論。他的雄辯以指出對方的想法「似是而非」來展開──你以為追求「利」就必然有利,不,這個想法錯了,追求「利」反而會帶來「危」,帶來禍害;追求「仁義」才能真正帶來「利」。

貫徹《孟子》書中雄辯的主軸,就在於將當時一般人,尤其是國君視之為落伍、無用的人倫、「仁義」、周文化傳統價值,表現為最適合、最能應對當時環境的觀念。這點上,孟子和孔子很不一樣。孔子夢想的,是取消春秋時代變動、破壞的力量,回歸西周原始狀態,那麼舊有的倫理條目、人格常規就都能恢復發揮其作用了。孟子卻主張,不必回撥時鐘,不可能退回周初情境,就在戰國的現實中,「仁義」為首的這些倫理條目、人格常規都還有用,甚至都還是最好用、最有用的。

借孔子之口開罵

「梁惠王曰:『寡人願安承教。』孟子曰:『殺人以梃與刃,有以異乎?』曰:『無以異也。』『以刃與政,有以異乎?』曰:『無以異也。……』」這一則,一方面順著上面一則繼續討論國君對於人民的責任,另一方面卻又有了和前面三則都不一樣的表現方式。

仍然是梁惠王和孟子之間的對話,這一回,梁惠王姿態再低不過,直接說:「我很樂意聽您教導。」你要說什麼我就聽什麼。話中特別用了「安」字,表示梁惠王很清楚孟子要說的,不會是什麼好聽話,但他仍然願意聽,會安然不發作地好好聽。

梁惠王很直接,孟子卻不直接,迂曲問:「你覺得用棒子打死人,和用利刃把人刺死,有不一樣嗎?」梁惠王回答:「沒有不一樣。」孟子進一步再問:「那用利刃殺人,和以苛政殺人,有不一樣嗎?」不同工具、不同手段,都是殺人,所以梁惠王還是回答;「沒有不一樣。」「曰:『庖有肥肉,廄有肥馬,民有饑色,野有餓莩,此率獸而食人也。獸相食,且人惡之,為民父母行政,不免於率獸而食人,惡在其為民父母也?』……」梁惠王同意「以政殺人」也是殺人,沒有反對、沒有辯解,顯現他真是「願安承教」,孟子才說出批評意見:「你的廚房裡有吃不完的肥肉,你的馬廄裡馬養得很肥,但你的人民卻將饑餓寫在臉上,道路上看得到餓死的屍體。兩相對比,這豈不等同於帶領動物吃人嗎?動物彼此互相殘殺啃食,我們人看了都覺得受不了,然而應該如父母般慈愛、保護人民的國君,竟然連避免帶領動物吃人都作不到,這哪能算得上是慈愛、保護人民呢?……」

孟子說的話,的確不好聽。指責梁惠王帶著動物吃人。後面還有令人更難堪的。「『仲尼曰:「始作俑者,其無後乎!」為其象人而用之也,如之何其使斯民饑而死也?』」孟子引用孔子的話說:「發明以木偶來陪葬的人,會斷子絕孫吧!」孔子說那麼重的話,為什麼?不過就因為木偶長得像人,卻被拿來陪葬。用木偶陪葬的人,難道不會覺得好像把人活埋而感到不安?失去了這種不安的感受,對孔子來說已經是很嚴重的事了。用這種標準看,那讓人民饑餓而死,該怎麼辦?

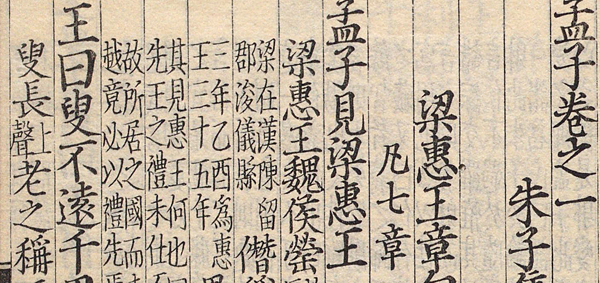

上圖:孟子

【文章出處】

《雄辯時代的鬥士:孟子》(聯經出版)

(節錄)

2014-07-04

網址:

https://www.books.com.tw/web/sys_serialtext/?item=0010641447&page=1

作者:楊照

【作者簡介】

楊照,本名李明駿(1963年4月5日-),台北市立建國中學、國立台灣大學歷史系畢業。曾獲聯合報文學獎、賴和文學獎、吳濁流文學獎、吳三連文學獎、洪醒夫年度小說獎、吳魯芹散文獎等多項大獎,作品多次選入中國時報、聯合報年度開卷好書。經歷豐富,曾任大學講師,民進黨黨工、媒體節目主持人、新新聞週刊總主筆、副社長,研究專長為社會人類學。名作家、文學評論家和政論家,作品體裁多元,包括小說、散文、文學評論、翻譯、劇本、傳統經典選讀、現代經典選讀、期刊論文等。外祖父為二二八事件受難者許錫謙。

- Aug 30 Fri 2019 17:18

※楊照:雄辯時代的鬥士----孟子

全站熱搜

留言列表

留言列表

發表留言

留言列表

留言列表