上圖:台北市溫州街老宿舍一角(圖片引自網路)

題解

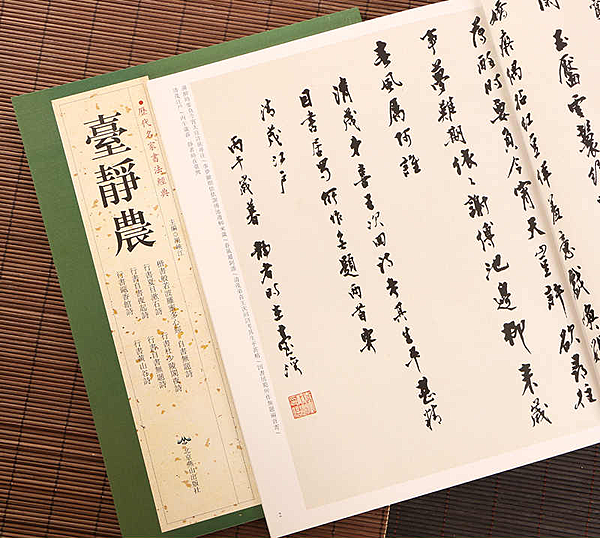

本文選自《作品》,作者林文月,是一篇緬懷兩位敬愛的老師──臺靜農先生及鄭騫先生的抒情散文。

早年臺灣大學教員宿舍位於臺北市溫州街,兩位師長分住溫州街的不同巷弄。後來因年歲老邁及空間變遷,竟使住在同一條街道的至交老友,咫尺猶如天涯,久不得相訪晤面。藉由鄭先生親贈詩集給臺先生的因緣,作者生動地刻劃出兩位國學大師於斗室之內共賞奇文,惺惺相惜的畫面,醇厚的友情躍然紙上。當林文月再度從溫州街到溫州街,兩位恩師相繼去世,在物換星移、人事已非的唏噓悵惘裡流露無盡思念。

林文月擅長寫人記事,本文筆調溫婉細膩,洋溢於字裡行間的師生情誼溫馨可感,動人心弦。

配合課程:項脊軒志、赤壁賦

上圖:台北市溫州街(圖片引自網路)

溫州街到溫州街

從溫州街七十四巷鄭先生的家到溫州街十八巷的臺先生家,中間僅隔一條辛亥路,步調快的話,大約七、八分鐘便可走到,即使漫步,最多也費不了一刻鐘的時間。但那一條車輛飆馳的道路,卻使兩位上了年紀的老師視為畏途而互不往來頗有年矣!早年的溫州街是沒有被切割的,臺灣大學的許多教員宿舍便散布其間,我們的許多老師都住在那一帶。閒時,他們經常會散步,穿過幾條人跡稀少的巷弄,互相登門造訪,談天說理。時光流逝,臺北市的人口大增,市容劇變,而我們的老師也都年紀在八十歲以上了,辛亥路遂成為咫尺天涯,鄭先生和臺先生平時以電話互相問安或傳遞消息,偶爾見面,反而是在更遠的各種餐館,兩位各由學生攙扶接送,筵席上比鄰而坐,常見到他們神情愉快地談笑。

三年前仲春的某日午後,我授完課順道去拜訪鄭先生。當時《清晝堂詩集》甫出版,鄭先生掩不住喜悅之情,叫我在客廳稍候,說要到書房去取一本已題簽好的送給我。他緩緩從沙發椅中起身,一邊念叨著:「近來,我的雙腿更衰弱沒力氣了。」然後,小心地蹭蹬地在自己家的走廊上移步。望著那身穿著中式藍布衫的單薄背影,我不禁又一次深刻地感慨歲月擲人而去的悲哀與無奈!

《清晝堂詩集》共收鄭先生八十二歲以前的各體古詩千餘首,並親為之註解,合計四八八頁,頗有一些沉甸甸的重量。我從他微顫的手中接到那本設計極其清雅的詩集,感激又敬佩地分享著老師新出書的喜悅。我明白這本書從整理、謄寫,到校對、殺青,費時甚久。老師是十分珍視此詩集的出版,有意以此傳世的。

見我也掩不住興奮地翻閱書頁,鄭先生用商量的語氣問我:「我想親自送一本給臺先生。你哪天有空,開車送我去臺先生家好嗎?」封面有臺先生工整的隸書題字,鄭先生在自序末段寫著:「老友臺靜農先生,久已聲明謝絕為人題寫書簽,見於他所著《龍坡雜文》〈我與書藝〉篇中,這次為我破例,尤為感謝。」但我當然明白,想把新出版的詩集親自送到臺先生手中,豈是僅止於感謝的心理而已;陶潛詩云:「奇文共欣賞,疑義相與析。」何況,這是蘊藏了鄭先生大半生心血的書,他內心必然迫不及待地要與老友分享那成果的吧。

我們當時便給臺先生打電話,約好就在那個星期日的上午十時,由我駕車接鄭先生去臺先生的家。其所以挑選星期日上午,一來是放假日子人車較少,開車安全些;再則是鄭先生家裡有人在,不必擔心空屋無人看管。

記得那是一個春陽和煦的星期日上午。出門前,我先打電話給鄭先生,請他準備好。我依時到溫州街七十四巷,把車子停放於門口,下車與鄭先生的女婿顧崇豪共同扶他上車,再繞到駕駛座位上。鄭先生依然是那一襲藍布衫,手中謹慎地捧著詩集。他雖然戴著深度近視眼鏡,可是記性特別好,從車子一發動,便指揮我如何左轉右轉駛出曲折而狹窄的溫州街。其實,那些巷弄對我而言,也是極其熟悉的。在辛亥路的南側停了一會兒,等交通號誌變綠燈後,本擬直駛到對面的溫州街,但是鄭先生問:「現在過了辛亥路沒有?」又告訴我:「過了辛亥路,你就右轉,到了巷子底再左轉,然後順著下去就可以到臺先生家了。」我有些遲疑,這不是我平常走的路線,但老師的語氣十分肯定,就像許多年前教我們課時一般,便只好依循他的指示駕駛。結果竟走到一個禁止左轉的巷道,遂不得不退回原路,重新依照我所認識的路線行駛。鄭先生得悉自己的指揮有誤,連聲向我道歉。「不是您的記性不好,是近年來臺北的交通變化太大。您說的是從前的走法,如今許多巷道都有限制,不准隨便左轉或右轉的。」我用安慰的語氣說。「唉,好些年沒來看臺先生,路竟然都不認得走了。」他有些感慨的樣子,習慣地用右手掌摩挲著光禿的前額說。「其實,是您的記性太好,記得從前的路啊。」我又追添一句安慰的話,心中一陣酸楚,不知這樣的安慰妥當與否?

崇豪在鄭先生上車後即給臺先生打了電話,所以車轉入溫州街十八巷時,遠遠便望見臺先生已經站在門口等候著。由於我小心慢駛,又改道耽誤時間,性急的臺先生大概已等候許久了吧?十八巷內兩側都停放著私家小轎車,我無法在只容得一輛車通行的巷子裡下車,故只好將右側車門打開,請臺先生扶鄭先生先行下車,再繼續開往前面去找停車處。車輪慢慢滑動,從照後鏡裡瞥見身材魁梧的臺先生正小心攙扶著清癯而微僂的鄭先生跨過門檻。那是一個有趣的形象對比,也是頗令人感覺溫馨的一個鏡頭。臺先生比鄭先生年長四歲,不過,從外表看起來,鄭先生步履蹣跚,反而顯得蒼老些。

待我停妥車子,推開虛掩的大門進入書房時,兩位老師都已端坐在各自適當的位置上了─臺先生穩坐在書桌前的藤椅上,鄭先生則淺坐在對面的另一張藤椅上。兩人夾著一張寬大的桌面相對晤談著,那上面除雜陳的書籍、硯臺、筆墨,和茶杯、菸灰缸外,中央清出的一塊空間正攤開著清晝堂詩集。臺先生前前後後地翻動書頁,急急地誦讀幾行詩句,隨即又看看封面看看封底,時則又音聲宏亮地讚賞:「哈啊,這句子好,這句子好!」鄭先生前傾著身子,背部微駝,從厚重的鏡片後瞇起雙眼盯視臺先生。他不大言語,鼻孔裡時時發出輕微的喀嗯喀嗯聲。那是他高興或專注的時候常有的表情,譬如在讀一篇學生的佳作時,或聽別人談說一些趣事時。而今,他正十分在意老友臺先生對於他甫出版詩集的看法。我忽然完全明白了,古人所謂「奇文共欣賞」,便是眼前這樣一幕情景。

我安靜地靠牆坐在稍遠處,啜飲杯中微涼的茶,想要超然而客觀地欣賞那一幕情景,卻終於無法不融入兩位老師的感應世界裡,似乎也分享得他們的喜悅與友誼,也終於禁不住地眼角溫熱溼潤起來。

日後,臺先生曾有一詩讚賞《清晝堂詩集》:

千首詩成南渡後,精深雋雅自堪傳。

詩家更見開新例,不用他人作鄭箋。

鄭先生的千首詩固然精深雋雅,而臺先生此詩中用「鄭箋」的典故,更是神來之筆,實在是巧妙極了。

其實,兩位老師所談並不多,有時甚至會話中斷,而呈現一種留白似的時空。大概他們平常時有電話聯繫互道消息,見面反而沒有什麼特別新鮮的話題了吧?抑或許是相知太深,許多想法盡在不言中,此時無聲勝有聲嗎?

約莫半個小時左右的會面晤談。鄭先生說:「那我走了。」「也好。」臺先生回答得也簡短。

回鄭先生家的方式一如去臺先生家時。先請臺先生給崇豪、秉書夫婦打電話,所以開車到達溫州街七十四巷時,他們兩位已等候在門口。這次沒有下車,目送鄭先生被他的女兒和女婿護迎入家門後,便踩足油門駛回自己的家。待返抵自己的家後,我忽然冒出一頭大汗來。覺得自己膽子真是大,竟然敢承諾接送一位眼力不佳,行動不甚靈活的八十餘歲老先生於擁擠緊張的臺北市區中。但是,又彷彿完成了一件大事情而心情十分輕鬆愉快起來。

那一次,可能是鄭先生和臺先生的最後一次相訪晤對。

鄭先生的雙腿後來愈形衰弱,而原來硬朗的臺先生竟忽然罹患惡疾,纏綿病榻九個月之後,於去秋逝世。

公祭之日,鄭先生左右由崇豪與秉書扶侍著,一清早便神色悲戚地坐在靈堂的前排席位上。他是公祭開始時第一位趨前行禮的人。那原本單薄的身子更形單薄了,多時沒有穿用的西裝,有如掛在衣架上似的鬆動著。他的步履幾乎沒有著地,全由女兒與女婿架起,危危顛顛地挪移至靈壇前,一路慟哭著,涕淚盈襟,使所有在場的人倍覺痛心。我舉首望見四面牆上滿布的輓聯,鄭先生的一副最是真切感人:

六十年來文酒深交弔影今為後死者

八千里外山川故國傷懷同是不歸人

那一個仲春上午的景象,歷歷猶在目前,實在不能相信一切是真實的事情!

臺先生走後,鄭先生更形落寞寡歡。一次拜訪之際,他告訴我:「臺先生走了,把我的一半也帶走了。」語氣令人愕然。「這話不是誇張。從前,我有什麼事情,總是打電話同臺先生商量。有什麼記不得的事情,打電話給他,即使他也不記得,但總有些線索去打聽。如今,沒有人好商量了!沒有人可以詢問打聽了!」鄭先生彷彿為自己的詩作註解似的,更為他那前面的話作補充。失去六十年文酒深交的悲哀,絲毫沒有掩飾避諱地烙印在他的形容上、回響在他的音聲裡。我試欲找一些安慰的話語,終於也只有惻然陪侍一隅而已。腿力更為衰退的鄭先生,即使居家也須倚賴輪椅,且不得不僱用專人伺候了。在黃昏暗淡的光線下,他陷坐輪椅中,看來十分寂寞而無助。我想起他詩人的寂寞啟首的幾句話:「千古詩人都是寂寞的,若不是寂寞,他們就寫不出詩來。」鄭先生是詩人,他老年失友,而自己體力又愈形退化,又豈單是寂寞而已?近年來,他談話的內容大部分圍繞著自己老化的生理狀況,又雖然緩慢卻積極地整理著自己的著述文章,可以感知他內心存在著一種不可言喻的又無可奈何的焦慮。

今年暑假開始的時候,我因有遠行,準備了一盒鄭先生喜愛的鬆軟甜點,打電話想徵詢可否登門辭行。豈知接電話的是那一位護佐,她勸阻我說:「你們老師在三天前突然失去了記憶力,躺在床上,不方便會客。」這真是太突然的消息,令我錯愕良久。「這種病很危險嗎?可不可以維持一段時日?會不會很痛苦?」我一連發出了許多疑問,眼前閃現兩週前去探望時雖然衰老但還談說頗有條理的影像,覺得這是老天爺開的玩笑,竟讓記性特好的人忽然喪失記憶。「這種事情很難說,有人可以維持很久,但是也有人很快就不好了。」她以專業的經驗告訴我。

旅次中,我忐忑難安,反覆思考著:希望回臺之後還能夠見到我的老師,但是又恐怕體質比較薄弱的鄭先生承受不住長時的病情煎熬,而臺先生纏綿病榻的痛苦記憶又難免重疊出現於腦際。

七月二十八日清晨,我接獲中文系同事柯慶明打給我的長途電話。鄭先生過世了。慶明知道我離臺前最焦慮難安的心事,故他一再重複說:「老師是無疾而終。走得很安詳,很安詳。」

九月初的一個深夜,我回來。次晚,帶了一盒甜點去溫州街七十四巷。秉書與我見面擁泣。她為我細述老師最後的一段生活以及當天的情形。鄭先生果然是走得十分安詳。我環顧那間書籍整齊排列,書畫垂掛牆壁的客廳。一切都沒有改變。也許,鄭先生過世時我沒有在臺北,未及瞻仰遺容,所以親耳聽見,也不能信以為真。有一種感覺,彷彿當我在沙發椅坐定後,老師就會輕咳著、步履維艱地從裡面的書房走出來;雖是步履維艱,卻不必倚賴輪椅的鄭先生。

我辭出如今已經不能看見鄭先生的溫州街七十四巷,信步穿過辛亥路,然後走到對面的溫州街。秋意尚未的臺北夜空,有星光明滅,但周遭四處飄著悶熱的暑氣。我又一次非常非常懷念三年前仲春的那個上午,淚水便禁不住地婆娑而往下流。我在巷道中忽然駐足。溫州街十八巷也不再能見到臺先生了。而且,據說那一幢日式木屋已不存在,如今鋼筋水泥的一大片高樓正在加速建造中。自臺先生過世後,實在不敢再走過那一帶地區。我又緩緩走向前,有時閃身讓車輛通過。

不知道走了多少時間,終於來到溫州街十八巷口。夜色迷濛中,果然矗立著一大排未完工的大廈。我站在約莫是從前六號的遺址。定神凝睇,覺得那粗糙的水泥牆柱之間,當有一間樸質的木屋書齋。又定神凝睇,覺得那木屋書齋之中,當有兩位可敬的師長晤談。於是,我彷彿聽到他們的談笑親切,而且彷彿也感受到春陽煦暖了。

【文章出處】

《作品》

〈從溫州街到溫州街〉

作者:林文月

【作者簡介】

林文月(1933年9月5日-2023年5月26日),台灣彰化縣人,林文月之父林伯奏生於台灣彰化縣北斗鎮,母連夏甸為連橫長女,而林文月為連橫之外孫女、連震東的外甥女,連戰之表姊。身兼學者、翻譯家、作家於一身。幼時住上海日租界,受日本式教育啟蒙,小學六年級遷居台灣後才開始接受中文教育。於國立台灣大學取得中文系學士、碩士學位,後赴日本京都大學人文科學研究所就讀,精通日文和中文,曾翻譯過《源氏物語》、《枕草子》等多部日本文學名著,對中國六朝古典文學有深入研究。散文風格溫婉細膩,淡雅素麗,筆觸樸實中蘊含豐采,娓娓敘寫對人事物之情思感悟。寫作態度則力求自我突破,在題材及形式上屢有創新,曾獲國家文藝獎散文類獎及翻譯成就獎。白先勇稱其「筆意清暢,風格醇厚,寓人世的悲憫欣喜於平淡之中,字裡行間輻射溫暖與智慧的光芒。」

上圖:台北市溫州街老宿舍院落(圖片引自網路)

註釋解析

從溫州街(溫州街,位於台北市大安區南側,是一條藏身在臺北精華地段卻融合歷史人文的街道,至今仍可見到許多過去的日式建築,地近國立臺灣大學,過去許多在臺灣大學教授的宿舍以及許多文學作家的住所,充滿濃厚文學氣息)七十四巷鄭先生(鄭騫(一九○六~一九九一),字因百,遼寧省鐵嶺縣人,燕京大學中文系畢業,曾任國立臺灣大學中文系教授。著有從詩到曲、清晝堂詩集、永嘉室雜文及龍淵述學等)的家到溫州街十八巷的臺先生(臺靜農(一九○二~一九九○),字伯簡,安徽省霍丘縣人,國立北京大學文科研究所畢業,曾任國立臺灣大學中文系教授兼系主任。著有龍坡雜文、中國文學史等)家,中間僅隔一條辛亥路(1974年闢建辛亥路一段,將溫州街分割為兩段,北段為龍坡里,南段為大學里。辛亥路,臺北市的主要幹道之一,共分七段,前三段為東西向,穿越辛亥隧道後為南北向,北起三軍總醫院汀州院區,南抵木新路。由於穿越辛亥隧命名為辛亥路),步調快的話,大約七、八分鐘便可走到,即使漫步,最多也費不了一刻鐘的時間。但那一條車輛飆馳的道路,卻使兩位上了年紀的老師視為畏途而互不往來頗有年矣!早年的溫州街是沒有被切割的,臺灣大學的許多教員宿舍便散布其間,我們的許多老師都住在那一帶。閒時,他們經常會散步,穿過幾條人跡稀少的巷弄,互相登門造訪,談天說理。時光流逝,臺北市的人口大增,市容劇變,而我們的老師也都年紀在八十歲以上了,辛亥路遂成為咫尺天涯(相距很近,卻像遠在天邊,形容相見之難),鄭先生和臺先生平時以電話互相問安或傳遞消息,偶爾見面,反而是在更遠的各種餐館,兩位各由學生攙扶接送,筵席上比鄰而坐,常見到他們神情愉快地談笑。

◎以久未晤面起筆,襯托後文兩人相訪之難得。

◎「間僅隔一條辛亥路,步調快的話,大約七、八分鐘便可走到,即使漫步,最多也費不了一刻鐘的時間」以距離之近與後文多年不相往來營造強烈反差。

◎以道路切割(空間)、時光流逝(時間)、故人難聚(人情)三方面流動全篇的基調:變。

上圖:臺靜農教授(圖片引自網路)

三年前仲春的某日午後,我授完課順道去拜訪鄭先生。當時《清晝堂詩集》(鄭騫詩集。清晝堂,鄭騫的書齋名,取自辛棄疾「對桐陰滿庭清晝」詞句)甫出版,鄭先生掩不住喜悅之情,叫我在客廳稍候,說要到書房去取一本已題簽好的送給我。他緩緩從沙發椅中起身,一邊念叨(喃喃自語)著:「近來,我的雙腿更衰弱沒力氣了。」然後,小心地蹭蹬(此指步履緩慢)地在自己家的走廊上移步。望著那身穿著中式藍布衫的單薄背影,我不禁又一次深刻地感慨歲月擲人而去的悲哀與無奈!

《清晝堂詩集》共收鄭先生八十二歲以前的各體古詩千餘首,並親為之註解,合計四八八頁,頗有一些沉甸甸的重量。我從他微顫的手中接到那本設計極其清雅的詩集,感激又敬佩地分享著老師新出書的喜悅。我明白這本書從整理、謄寫,到校對、殺青(此指書籍定稿或著作完成。古代製作竹簡,必先用火烤炙,至其冒出水分,刮去青皮,以便書寫,稱為「殺青」),費時甚久。老師是十分珍視此詩集的出版,有意以此傳世的。

上圖:鄭騫教授(圖片引自網路)

見我也掩不住興奮地翻閱書頁,鄭先生用商量的語氣問我:「我想親自送一本給臺先生。你哪天有空,開車送我去臺先生家好嗎?」封面有臺先生工整的隸書題字,鄭先生在自序末段寫著:「老友臺靜農先生,久已聲明謝絕為人題寫書簽,見於他所著《龍坡雜文》(臺靜農散文集。台北溫州街分屬龍坡里與大學里,故以「龍坡」為文集名)〈我與書藝〉篇中,這次為我破例,尤為感謝。」但我當然明白,想把新出版的詩集親自送到臺先生手中,豈是僅止於感謝的心理而已;陶潛詩云:「奇文共欣賞,疑義相與析(研析)。」何況,這是蘊藏了鄭先生大半生心血的書,他內心必然迫不及待地要與老友分享那成果的吧。

◎由鄭先生親自送書,臺先生破例題字、鄭先生急欲分享的心情,這些細節可照見兩人深厚的情誼。

我們當時便給臺先生打電話,約好就在那個星期日的上午十時,由我駕車接鄭先生去臺先生的家。其所以挑選星期日上午,一來是放假日子人車較少,開車安全些;再則是鄭先生家裡有人在,不必擔心空屋無人看管。

◎第一度溫州街到溫州街的過程書寫極為詳細,一為林文月的文筆特色,一為「有事弟子服其勞」的敬慎小心與女性隨侍老者特有的細膩關懷。

上圖:鄭騫(左)、臺靜農(右)(圖片引自網路)

記得那是一個春陽和煦的星期日上午。出門前,我先打電話給鄭先生,請他準備好。我依時到溫州街七十四巷,把車子停放於門口,下車與鄭先生的女婿顧崇豪共同扶他上車,再繞到駕駛座位上。鄭先生依然是那一襲藍布衫,手中謹慎地捧著詩集。他雖然戴著深度近視眼鏡,可是記性特別好,從車子一發動,便指揮我如何左轉右轉駛出曲折而狹窄的溫州街。其實,那些巷弄對我而言,也是極其熟悉的。在辛亥路的南側停了一會兒,等交通號誌變綠燈後,本擬直駛到對面的溫州街,但是鄭先生問:「現在過了辛亥路沒有?」又告訴我:「過了辛亥路,你就右轉,到了巷子底再左轉,然後順著下去就可以到臺先生家了。」我有些遲疑,這不是我平常走的路線,但老師的語氣十分肯定,就像許多年前教我們課時一般,便只好依循他的指示駕駛。結果竟走到一個禁止左轉的巷道,遂不得不退回原路,重新依照我所認識的路線行駛。鄭先生得悉自己的指揮有誤,連聲向我道歉。「不是您的記性不好,是近年來臺北的交通變化太大。您說的是從前的走法,如今許多巷道都有限制,不准隨便左轉或右轉的。」我用安慰的語氣說。「唉,好些年沒來看臺先生,路竟然都不認得走了。」他有些感慨的樣子,習慣地用右手掌摩挲(撫摸)著光禿的前額說。「其實,是您的記性太好,記得從前的路啊。」我又追添一句安慰的話,心中一陣酸楚,不知這樣的安慰妥當與否?

◎「這不是我平常走的路線,但老師的語氣十分肯定,就像許多年前教我們課時一般,便只好依循他的指示駕駛」寫出弟子對老師不拂逆的傳統倫理。

◎「其實,是您的記性太好,記得從前的路啊」肯定老師記憶中的路,既寫環境變化,更顯現作者敦厚體貼之情。

崇豪在鄭先生上車後即給臺先生打了電話,所以車轉入溫州街十八巷時,遠遠便望見臺先生已經站在門口等候著。由於我小心慢駛,又改道耽誤時間,性急的臺先生大概已等候許久了吧?十八巷內兩側都停放著私家小轎車,我無法在只容得一輛車通行的巷子裡下車,故只好將右側車門打開,請臺先生扶鄭先生先行下車,再繼續開往前面去找停車處。車輪慢慢滑動,從照後鏡裡瞥見身材魁梧(體貌高大雄偉。梧,音ㄨˊ)的臺先生正小心攙扶著清癯(音ㄑㄩˊ)而微僂的鄭先生跨過門檻。那是一個有趣的形象對比,也是頗令人感覺溫馨的一個鏡頭。臺先生比鄭先生年長四歲,不過,從外表看起來,鄭先生步履蹣跚,反而顯得蒼老些。

◎「從照後鏡裡瞥見身材魁梧的臺先生正小心攙扶著清癯而微僂的鄭先生跨過門檻:這個溫馨鏡頭,加上下一段一外揚一內斂個性的呈現,充分顯現臺先生去世後,鄭先生寂寞之深。」

上圖:台北市溫州街巷弄(圖片引自網路)

待我停妥車子,推開虛掩的大門進入書房時,兩位老師都已端坐在各自適當的位置上了──臺先生穩坐在書桌前的藤椅上,鄭先生則淺坐在對面的另一張藤椅上。兩人夾著一張寬大的桌面相對晤談著,那上面除雜陳的書籍、硯臺、筆墨,和茶杯、菸灰缸外,中央清出的一塊空間正攤開著清晝堂詩集。臺先生前前後後地翻動書頁,急急地誦讀幾行詩句,隨即又看看封面看看封底,時則又音聲宏亮地讚賞:「哈啊,這句子好,這句子好!」鄭先生前傾著身子,背部微駝,從厚重的鏡片後瞇起雙眼盯視臺先生。他不大言語,鼻孔裡時時發出輕微的喀嗯喀嗯聲。那是他高興或專注的時候常有的表情,譬如在讀一篇學生的佳作時,或聽別人談說一些趣事時。而今,他正十分在意老友臺先生對於他甫出版詩集的看法。我忽然完全明白了,古人所謂「奇文共欣賞」,便是眼前這樣一幕情景。

◎書房一幕:場景簡約,時間短暫,語言簡單,描寫的文字素樸,卻全然不減情感張力,可謂「以簡約博厚重」。

◎平凡樸素的場景,呈現臺先生的生活面貌。

◎林文月曾在因百師側記一文中記鄭先生整理舊詩的情況:「他寧願自己一個字一個字地抄寫下來,偶爾也自註詩中典故或本事。我明白鄭先生的心情:文人最珍惜者,莫過於花心血認真寫作的詩文。他不願假手他人做這一份謄書的工作,大概在重抄之際,許多寫作時的歡愁經驗會重新令他感動的罷。我彷彿看見鄭先生把近視眼鏡摘下,顏面幾乎觸及稿紙,用略微顫抖的正楷小體書寫時的樣子……。」

上圖:臺靜農書法(圖片引自網路)

我安靜地靠牆坐在稍遠處,啜飲杯中微涼的茶,想要超然而客觀地欣賞那一幕情景,卻終於無法不融入兩位老師的感應世界裡,似乎也分享得他們的喜悅與友誼,也終於禁不住地眼角溫熱溼潤起來。

日後,臺先生曾有一詩讚賞《清晝堂詩集》:

千首詩成南渡後,精深雋雅自堪傳。

詩家更見開新例,不用他人作鄭箋。

◎此處化用金元好問詩句:「詩家總愛西崑好,獨恨無人作鄭箋。」鄭箋,東漢鄭玄所作毛詩傳箋的簡稱。鄭箋在此為雙關用法,既指鄭玄注詩經,亦指鄭騫自注其詩。箋,音ㄐㄧㄢ,經傳的注釋。

◎此詩呈現兩人相同的身世──遷臺,以及創作古典詩歌的學養。

鄭先生的千首詩固然精深雋雅,而臺先生此詩中用「鄭箋」的典故,更是神來之筆,實在是巧妙極了。

上圖:臺靜農(圖片引自網路)

其實,兩位老師所談並不多,有時甚至會話中斷,而呈現一種留白似的時空。大概他們平常時有電話聯繫互道消息,見面反而沒有什麼特別新鮮的話題了吧?抑或許是相知太深,許多想法盡在不言中,此時無聲勝有聲嗎?

◎說明相知不囿形式,在於心靈的相知。

約莫半個小時左右的會面晤談。鄭先生說:「那我走了。」「也好。」臺先生回答得也簡短。

◎情誼至深,用語極簡,彼此心靈交會,不消言語。

回鄭先生家的方式一如去臺先生家時。先請臺先生給崇豪(鄭騫女婿)、秉書(鄭騫女兒)夫婦打電話,所以開車到達溫州街七十四巷時,他們兩位已等候在門口。這次沒有下車,目送鄭先生被他的女兒和女婿護迎入家門後,便踩足油門駛回自己的家。待返抵自己的家後,我忽然冒出一頭大汗來。覺得自己膽子真是大,竟然敢承諾接送一位眼力不佳,行動不甚靈活的八十餘歲老先生於擁擠緊張的臺北市區中。但是,又彷彿完成了一件大事情而心情十分輕鬆愉快起來。

上圖:臺靜農(坐者)、國立故宮博物院副院長莊尚嚴(立者)(圖片引自網路)

那一次,可能是鄭先生和臺先生的最後一次相訪晤對。

鄭先生的雙腿後來愈形衰弱,而原來硬朗的臺先生竟忽然罹患惡疾(1990年11月9日,因食道癌於臺大醫院病逝,享壽88歲),纏綿病榻九個月之後,於去秋逝世。

公祭之日,鄭先生左右由崇豪與秉書扶侍著,一清早便神色悲戚地坐在靈堂的前排席位上。他是公祭開始時第一位趨前行禮的人。那原本單薄的身子更形單薄了,多時沒有穿用的西裝,有如掛在衣架上似的鬆動著。他的步履幾乎沒有著地,全由女兒與女婿架起,危危顛顛地挪移至靈壇前,一路慟哭著,涕淚盈襟,使所有在場的人倍覺痛心。我舉首望見四面牆上滿布的輓聯,鄭先生的一副最是真切感人:

六十年來文酒深交弔影今為後死者

八千里外山川故國傷懷同是不歸人

◎此對聯於全文有提綱挈領、畫龍點睛之作用。上聯為知交逾半世紀的相知之情;下聯為兩人同為遷臺不歸的相憐相惜之意。

那一個仲春上午的景象,歷歷猶在目前,實在不能相信一切是真實的事情!

臺先生走後,鄭先生更形落寞寡歡。一次拜訪之際,他告訴我:「臺先生走了,把我的一半也帶走了。」語氣令人愕然。「這話不是誇張。從前,我有什麼事情,總是打電話同臺先生商量。有什麼記不得的事情,打電話給他,即使他也不記得,但總有些線索去打聽。如今,沒有人好商量了!沒有人可以詢問打聽了!」鄭先生彷彿為自己的詩作註解似的,更為他那前面的話作補充。失去六十年文酒深交的悲哀,絲毫沒有掩飾避諱地烙印在他的形容(外貌、容顏)上、回響在他的音聲裡。我試欲找一些安慰的話語,終於也只有惻然陪侍一隅(音ㄩˊ)而已。腿力更為衰退的鄭先生,即使居家也須倚賴輪椅,且不得不僱用專人伺候了。在黃昏暗淡的光線下,他陷坐輪椅中,看來十分寂寞而無助。我想起他詩人的寂寞(出自鄭騫從詩到曲一書)啟首的幾句話:「千古詩人都是寂寞的,若不是寂寞,他們就寫不出詩來。」鄭先生是詩人,他老年失友,而自己體力又愈形退化,又豈單是寂寞而已?近年來,他談話的內容大部分圍繞著自己老化的生理狀況,又雖然緩慢卻積極地整理著自己的著述文章,可以感知他內心存在著一種不可言喻的又無可奈何的焦慮。

◎作者細膩貼近老者的心情。所謂「老去」,不僅是體力的退化,還有不斷的失去,以及深恐來不及卻無能為力的焦慮。

上圖:臺靜農書法(圖片引自網路)

今年暑假開始的時候,我因有遠行,準備了一盒鄭先生喜愛的鬆軟甜點,打電話想徵詢可否登門辭行。豈知接電話的是那一位護佐,她勸阻我說:「你們老師在三天前突然失去了記憶力,躺在床上,不方便會客。」這真是太突然的消息,令我錯愕良久。「這種病很危險嗎?可不可以維持一段時日?會不會很痛苦?」我一連發出了許多疑問,眼前閃現兩週前去探望時雖然衰老但還談說頗有條理的影像,覺得這是老天爺開的玩笑,竟讓記性特好的人忽然喪失記憶。「這種事情很難說,有人可以維持很久,但是也有人很快就不好了。」她以專業的經驗告訴我。

◎臺先生的死以快筆表達,鄭先生的死則著墨過程,是筆法上詳略的變化。

◎逝者已矣,於是全文所有瑣碎細節對傷逝的後死者而言,都是最珍貴的。林文月在文章中曾寫道:「在筵席中,鄭先先的小酌與臺先生的大飲成有趣的對比。不過,酒席尾聲的甜點,大家總記得多放一份在鄭先生面前。鄭先生喜歡甜食,是老友、學生們都知道的。」

旅次(旅行途中。次,留宿、停留)中,我忐忑難安,反覆思考著:希望回臺之後還能夠見到我的老師,但是又恐怕體質比較薄弱的鄭先生承受不住長時的病情煎熬,而臺先生纏綿病榻的痛苦記憶又難免重疊出現於腦際。

上圖:鄭騫畫像(圖片引自網路)

七月二十八日清晨,我接獲中文系同事柯慶明(國立臺灣大學中文系與臺灣文學研究所教授)打給我的長途電話。鄭先生過世了。慶明知道我離臺前最焦慮難安的心事,故他一再重複說:「老師是無疾而終。走得很安詳,很安詳。」

◎憶舊傷逝的「舊」與「逝」是本文的主軸。本文既寫空間變動、時光流逝,也以兩位恩師的老、病、死,寫人事滄桑。

九月初的一個深夜,我回來。次晚,帶了一盒甜點去溫州街七十四巷。秉書與我見面擁泣。她為我細述老師最後的一段生活以及當天的情形。鄭先生果然是走得十分安詳。我環顧那間書籍整齊排列,書畫垂掛牆壁的客廳。一切都沒有改變。也許,鄭先生過世時我沒有在臺北,未及瞻仰遺容,所以親耳聽見,也不能信以為真。有一種感覺,彷彿當我在沙發椅坐定後,老師就會輕咳著、步履維艱地從裡面的書房走出來;雖是步履維艱,卻不必倚賴輪椅的鄭先生。

◎此處如真似幻的換轉,有如電影手法。

上圖:鄭騫(圖片引自網路)

我辭出如今已經不能看見鄭先生的溫州街七十四巷,信步穿過辛亥路,然後走到對面的溫州街。秋意尚未的臺北夜空,有星光明滅,但周遭四處飄著悶熱的暑氣。我又一次非常非常懷念三年前仲春的那個上午,淚水便禁不住地婆娑而往下流。我在巷道中忽然駐足。溫州街十八巷也不再能見到臺先生了。而且,據說那一幢日式木屋已不存在,如今鋼筋水泥的一大片高樓正在加速建造中。自臺先生過世後,實在不敢再走過那一帶地區。我又緩緩走向前,有時閃身讓車輛通過。

◎作者再次從溫州街七十四巷到十八巷,以步行方式,再次從溫州街到溫州街今昔對照,首尾呼應,抒發人事已非的傷感。在真幻之際,斂收悲傷,將情感昇華為對恩師和煦永恆的懷念。

不知道走了多少時間,終於來到溫州街十八巷口。夜色迷濛中,果然矗立著一大排未完工的大廈。我站在約莫是從前六號的遺址。定神凝睇(音ㄉㄧˋ,看),覺得那粗糙的水泥牆柱之間,當有一間樸質的木屋書齋。又定神凝睇,覺得那木屋書齋之中,當有兩位可敬的師長晤談。於是,我彷彿聽到他們的談笑親切,而且彷彿也感受到春陽煦暖了。

◎以溫暖的舊憶收斂昇華悲傷的情感,「春陽煦暖」此四字為師長的永恆形象,烙印於作者生命,化為滄桑變動中的不變。縱使物換星移、時光流逝、人事已非,但情卻長在。人情的永恆適度化轉了無常的悲意。

【解析出處】

《高中國文教學備課用書(6)》(翰林出版)

〈溫州街到溫州街〉

主編:宋裕、蕭蕭

上圖:台北市溫州街(圖片引自網路)

本文賞析

(一)內容分析

林文月在變動不居的幻忽時空中,為兩位老師的一生友情及自己與他們之間的師生情誼,佇留一場溫馨動人的世間記憶,渾然展現林文月散文細膩之風。

全文以時間順序為線索,以「變與不變」為文章基底,流盪「情思」。全篇以兩度由溫州街到溫州街充分扣題,並且交疊出時空的換轉、人事的變遷、生命的生滅,看似簡單的憶舊之作,事實上意涵豐富,結構嚴謹,而餘思不盡。

全篇情感真實、取材於生活、觀察細膩、著眼細節,尤其是臺先生書房裡,老友會面一幕,以形寫神等,都是散文教學的最佳示範。

除此之外,在溫州街到溫州街一文中,尚可以看見林文月書寫的幾項特質:

1.生命的觀照

林文月認為生命的本質雖真實又虛幻,因此作品中時有今昔交錯、時空互換的如真似幻的描述手法。溫州街到溫州街以空間變化與時光流逝雙重交梭織成生命的「無常」之感,道路會變遷、老師會老去、生命會消逝、人事會全非,凡存在過的所有美好珍貴的事物都會消失無蹤,但這本來就是生命的真相,所以,林文月雖感傷但不哀痛,在無常中體會永恆的真義。

2.敘事主軸

全文的主軸是臺先生書房裡,老友會面一幕。作者用素淡的描繪,勾勒出素所敬重的兩位老師之間的深厚友誼。真正厚重的情感,通常不必借得形式,臺靜農先生與鄭騫先生「六十年來文酒深交」而多年並無往訪,溫州街到溫州街雖近亦遠。那一日,小費些周章才得的聚首場面,場景何其簡約、時間何其短暫、對話何其簡單、文字何其素樸,但那一人急急朗誦叫好,一人奇文但得知音賞的喜悅相得,靜靜釀成一股厚重無比的情感張力,任誰都感受得到這兩人一生相知相惜的友情溫度,這一幕堪稱「以簡約博厚重」,溫州街到溫州街,從來就不存在距離。

這是臺先生與鄭先生生前最後一次晤面,停格「臺先生書房裡,老友會面」一幕,在這畫面的背後,無聲迢遞著青壯至老邁數十年知交情誼漫漫時光;而等待在這畫面之前的,是由老邁而至辭世的凋萎零落之路,於是這一幕短暫的皓首相聚,不僅是兩位國學耆老生命篇章中最美麗鮮明的友情箋注,也成為作者記憶扉頁裡溫暖不滅的形象。

(二)寫作技巧

林文月的散文以題材的多變、體式的突破、風格的塑造、風氣的先導,在當代散文文史上豎立口碑(見何寄澎〈林文月散文的特色與文學史意義〉)。林文月散文尚有另一個特色,即文調之美。誠如梁實秋先生所言:「散文的美不在乎你能寫出多少旁徵博引的故事穿插,亦不在多少典麗的詞句,而在能把心中的情思乾乾淨淨直接了當地表現出來。」溫州街到溫州街一文,貼切地展露林文月中壯年時期優雅深致的文調,其寫作技巧分析如下:

1.第一人稱敘事觀點

林文月散文有六朝繁縟細瑣的鋪陳風格,文中瑣細的人事的鋪陳,讀來之所以不致冗繁,且能動人,可歸功於「我」之攝受。作者以「我見」敘寫兩位學者的交誼;以「我感」去描繪空間的改變,時間的遷流、人事的生滅;更以「我思」去書寫今昔、緬懷傷逝。採取第一人稱的敘事觀點,易讓讀者隨「我」感思知見,傳情達意更為直接,閱讀的感受亦然。

2.意象的運用

林文月散文常以「雨」、「路」為意象,比如翡冷翠在下雨、雨遊石山寺、香港八日遊等等,借雨或表達緬懷、感傷,或傳達理不出頭緒的迷亂;在步過天城隧道、江灣路憶往、風之花、往事等篇章,則以「路」表達今與昔、古人與自己、虛幻與現實的時空倏忽、情感悲歡之感。

溫州街到溫州街一文中,溫州街在都市面容更動的變化背後,流動著時光的腳步,更承載了作者兩位師長永恆的和煦風範,以及朋友、師徒之間珍貴的世間情緣,溫州街變動中恆有不變,「路」之意象鮮明貼切。作者刻意著墨其切割改變,自有今昔滄桑、時間流逝,人事靜靜改觀的意蘊涵藏其間。第一次由溫州街七十四巷到十八巷護送鄭先生去會臺先生,時間是春天,這次主要書寫師友共聚的歡樂;第二次從溫州街七十四巷到十八巷,則是作者獨自前往,兩位老師均已往生。作者由空間的改變,體察「回不去」的生命歲月,文末「不知道走了多少時間,終於來到溫州街十八巷口」,作者「彷彿聽到他們的談笑親切,而且彷彿也感受到春陽煦暖了。」「彷彿」終究只是彷彿而已,「不在」、「不再」的,永遠也不會回來了。可見藉由時空意識的交織,表現境異情遷,乃本文意境最撩人的地方。

3.結構的經營

林文月認為:「作者在結構上所費的經營心血,對文章最具助益之功」,然而,「最高的境界還是要經營之復返歸於自然」。以結構而言,兩度溫州街到溫州街,一寫人、一緬懷,今昔生滅間「情」字一線貫串流盪,全文以溫州街始以溫州街結,結構經營嚴謹自然,而餘思不盡。

4.反覆的鋪陳

林文月在擬古一書的自序說:「以娓娓的語調記述年少時光,那種平凡而瑣碎、似真又如幻、甜蜜而感傷的往事,恐怕是許多平凡的人在回顧過去時,都會有深獲我心的感動吧。」

本文處處可見之「平凡而瑣碎」敘述,背後卻是細心關懷與傷感逝去之情。接送年邁身弱的老師,作者分外用心留意,所書寫的細瑣小事,正是作者以心眼以行動時時注意關照的呈現,而由邀約、選日期、打聯絡電話、扶老師上車、抵達、看老師被扶下車、陪在老師們身側、再打聯絡電話、送老師回家,這許多瑣細的小事組合成弟子最真心的敬重、體貼與懷想。

5.細膩的人物寫作

作者寫人除了刻劃人物外型,並藉語言談吐以彰顯人物的個性特色、內蘊氣質,乃至於生命軌跡。例如:「他緩緩從沙發椅中起身,一邊念叨著:『近來,我的雙腿更衰弱沒力氣了。』然後,小心地蹭蹬地在自己家的走廊上移步。望著那身穿著中式藍布衫的單薄背影,我不禁又一次深刻地感慨歲月擲人而去的悲哀與無奈!」這些文字刻劃鄭先生的龍鍾老態,同時帶出作者的生命感懷。

又如第六段作者護送鄭先生去臺先生家,因鄭先生的指引走錯了路,鄭先生「『唉,好些年沒來看臺先生,路竟然都不認得走了。』他有些感慨的樣子,習慣地用右手掌摩挲著光禿的前額說。」本段細膩地刻劃鄭先生稍帶愧歉又自傷老大的神態,暗藏物換星移的無奈。至於鄭先生與臺先生兩位師長聚會論文一段,臺先生「穩坐」書桌前的藤椅,鄭先生「淺坐」在對面另一張藤椅上。臺先生「前前後後地翻動書頁,急急地誦讀幾行詩句,隨即又看看封面看看封底,時則又音聲宏亮地讚賞:『哈啊,這句子好,這句子好!』」鄭先生則「從厚重的鏡片後瞇起雙眼盯視臺先生。他不大言語,鼻孔裡時時發出輕微的喀嗯喀嗯聲。」這段文字捕捉兩位師長神情,一昂揚一內斂,一熱絡爽朗一專注拘謹,各具神韻,如此人物的形神刻劃極其細膩。

【資料出處】

《高中國文教學備課用書(6)》(翰林出版)

〈溫州街到溫州街〉

主編:宋裕、蕭蕭

上圖:林文月(圖片引自網路)

留言列表

留言列表