情意我與心靈境界──從《思光詩選》一探勞思光先生的哲學生命

一、前言

二、從哲學生命到自我境界

三、情意我的內涵

四、論「孤」的心靈境界

五、結語

附錄:勞思光先生詩作、論文年代對照表(己未迄庚午)

一、前言

在《思辯錄》自序中,勞先生對於自己的哲學關懷作了極為難得的敘述:

我真正關切的哲學問題,本是哲學現有的危機問題,與未來的希望問題。我從幼年即感覺到一種普遍性的新哲學的需要。後來,我正式入了哲學界,自己所定的工作計劃便是先整理幾個大傳統下的哲學思想,然後面對現代世界從事一種新的建立工作。[1]

我在二十八歲以前,主要工作只是以中國儒學及德國觀念論為基本依據,來處理文化哲學問題──特別是中國文化的路向問題。……但在二十八歲以後,我便不拘守那個廣義的「黑格爾模型」。……於一九六九年前後,我對於當代的意義理論的廣泛探究已經大大加強……但同時我在美國接觸哲學界人士既多,又察覺二次大戰後西方哲學思想之演變有極複雜的取向。……我真正要面對的許多難題,都落在六○年代以後的歐洲思潮上。這就使我又回到德語世界的哲學。[2]

目前已出版的勞先生早期、中期和近期的學術著作[3],毫無疑問地是這一段長時間哲學探索的最詳盡的註腳。

從客觀的學術研究來看,勞先生固然著作等身,但是另一方面他又說:

若就我內在的氣質與心態講,我實在並非一個學究式的人。……我所真正關切的是我自己所見到的理境及所達到的自我境界。[4]

勞先生並且引用了兩句詩,來表明對自己哲學生命的反觀:

無涯理境歸言外,有限文章付世間。[5]

這樣,當我們著眼於勞先生的哲學生命歷程,就不只能夠從他嚴謹的哲學著作入手,爬梳條理勞先生在各個時期所面對、處理的問題,和他就此所舖陳的理論規模,以及進一步透過回顧而抽繹出其間的主從脈絡;了解勞先生的另一條捷徑還在於,藉由詩文,直探勞先生的心靈世界和它所展示的各種自我境界的內涵。

然而捷徑並不意謂著容易從事。如果缺乏了對於勞先生豐富哲學思想的必要掌握,如果對於勞先生所親歷的個人與時代變遷沒有同情的感受,那麼試圖深入勞先生的哲學心靈世界的努力,就難免產生隔閡,甚至誤解、曲解。

從《思光詩選》來看勞先生的哲學生命原是一個大膽的嘗試,我的舊詩根柢也原本不足以讓我來作這樣一件事。但是多年來通讀勞先生的著作,又從一九九一年正式認識勞先生,後來多有機會在各種場合一聆先生的精闢析理、雄談儻論,這些都讓我覺得也許這個嘗試並非沒有意義。

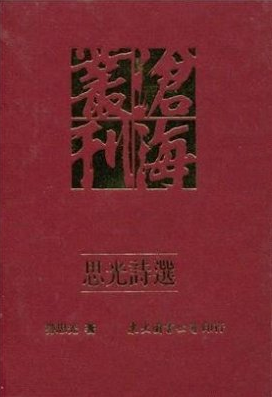

《思光詩選》收錄的詩作從庚寅(一九五○)到庚午(一九九○),前後四十年,但是以乙未(一九五五)以後為主,就在這一年秋間,勞先生離台赴港。本篇論文則只集中討論己未(一九七九)以後到庚午之間的一段。選詩到庚午,勞先生自己已經說了是偶然[6],但是我選擇從己未談起卻並不是任意的獨斷。就在一九七九年,勞先生的中期代表作《中國哲學史》三卷四冊全書完稿,在總計超過十年的寫作過程中,這多少是帶有一些歷史分期的意味。此外,己未年的幾首詩作在突顯勞先生哲學生命的特定意義下,也有一定的重要性(詳下文)。

在這個前言中,我原本還應該交代的是關於「情意我」的含意,不過我把它移放到下一節再來詳談。「情意我」原屬於心靈的三個自我境界之一(另外兩個是知性我與德性我),將「情意我」放在自我境界的完整配景下來檢視,應該可以收對照之效,也因此更能說明它的確切義涵。

二、從哲學生命到自我境界

雖然上文中我多次使用了「哲學生命」一詞,我也預設讀者和我對它的理解應當出入不遠,但是我相信對於「哲學生命」的進一步討論,可以讓這篇論文的主旨更加顯豁。

在釐定「哲學生命」的意義之前,我們應該知道哲學生命一詞在勞先生的用法,意思只能是哲學的生命(philosophical life),而不會是哲學底生命(the life of philosophy)。現在,讓我先引用勞先生對於「文化」和「自然」一組概念所作的意義劃分:

「文化的」(cultural)首先最明確的界限是與「自然的」(natural)相對。所謂「自然的」即已給與的存在,而不是自覺地被造出的;相對地,文化則指涉一自覺性、創造性而言。……就文化之為一創造性的活動言,其呈現即為秩序性,而秩序性即隱含一目的性概念。[7]

毫無疑問地,哲學活動乃是文化的一個面向,因此,哲學生命首先也就帶有自覺性、創造性,以及秩序性、目的性。

更直截而深入地談「哲學」概念,則有勞先生的〈對於如何理解中國哲學之探討及建議〉[8],一篇了解他晚期思想極為重要的論文。在這篇論文中,為了有助於不同哲學傳統間溝通之改進,與對哲學思想史達成較好的了解,並使我們在要求哲學研究發展的同時,能保有對哲學思考的連續的意識[9],勞先生提出了一個關於「哲學」的開放性概念的新建議:

哲學思考之特性表述為反省思考,意指對我們自身活動的思考。[10]

哲學思考,作為反省思考看,在文化活動的世界中,可有認知功能或引導功能。[11]

當我們說某一哲學是引導性的,我們的意思是說這個哲學要在自我世界方面造成某些變化。……即「自我轉化」與「世界轉化」。[12]

綜合以上的敘述,我們可以說,所謂「哲學生命」就是對於自身活動的自覺的、有目的性的反省思考的生命歷程,這種反省思考或者表現於認知活動,或者意在轉化自我與世界,或者兩者兼而有之。而「勞先生的哲學生命」因此也就可以理解為:勞先生在認知的(cognitive)或 / 與引導的(orientative)面向上所呈現出的反省性生命歷程。

在上文中,我們從哲學概念出發來釐定「哲學生命」的意旨。如果我們更進一步將哲學生命具體落實於主體性來看,那麼這種反省思考表現在自我境界上就可以有如下的劃分:認知我、德性我與情意我。其中,認知我以知覺理解及推理活動為內容,也就是要掌握確定的知識、瞭解事物的規律;德性我以價值自覺為內容,目的在於建立規範、秩序;情意我則以生命力及生命感為內容,指向個人才質和藝術情趣的領域。[13]

因此,所謂「勞先生的哲學生命」表現在個人心靈境界一面,也就可以分從三個方面來談:

(一)認知我:涉及勞先生的思想進展,更準確地說,也就是視域的開拓和理境的濬深。

(二)德性我:涉及勞先生對於德性主體的體驗和他的社會關懷。

(三)情意我:涉及勞先生對人生的感受,尤其是個人懷抱的抒發。

本文嘗試藉由《思光詩選》一探勞先生的哲學生命。

剋就自我境界的三個面向來看,在認知我一面,應該辨明勞先生對於個人智思所及的陳說和對時代、人事的議論;在德性我一面,則應該集中於勞先生對道德最高主體性的描摹借喻和基於理分肯定而來的教化勸說。不過,這兩者並不是本篇論文的重點。理由是:第一,勞先生各期的哲學著作才是他內在思想進展的第一手資料,詩歌作為文學的表現形式,雖然可以抒情、寫景、敘事,也可以議論,但是對於錯綜複雜的理論解析似乎並不特別適宜。第二,勞先生寫詩的心態並不跟隨「文以載道」的傳統儒學立場,這一點只要看《思光詩選》自序就非常明白:

每傷時感事,輒寄意於篇章。且平生多在亂離憂患之中,苦志孤懷,無可告語,則又不免拈韻自娛,亦以自慰也。[14]

從《思光詩選》來談勞先生的哲學生命、自我境界,因此很自然地就落在了情意我一面。[15]

從《思光詩選》來談勞先生的情意我一面,有幾個不同的觀察角度:

(一)對於個人胸中塊壘的書懷;

(二)對家國之變和壯志未酬的感時傷逝;

(三)對於世俗情分(如親情和友誼)的寄情。

這些觀察角度自然是經過整理的產物[16],把它們搭配勞先生的詩作作具體的申述,則是下一節的內容。

三、情意我的內涵

以《思光詩選》(己未到庚午一段)為文本來談勞先生情意我的內涵與境界,在寫作的方式上有幾種可能的進路。

第一種是按年序,把選詩逐年排列下來,一首一首各別來談。這樣談的好處是鉅細靡遺,沒有疏漏的顧慮,但是論文的體裁畢竟和「註詩」不同。而且繫年的用意原在於,或許可以經由時間的自然次序而得出一個關於詮釋的現成線索。不過,賦詩的特性乃是即事、即景和即興的,同時一首詩的義蘊又常常不只侷限於寫作當下的短暫感受,反而更是作者在一段相當長時期內(可能數年,甚至十數年)心境的反映。因此,要求情意我和年序之間的一個明確的對應關係實在不必要。

第二種方式是,將所有選詩的詩句各按前節所列的幾個標準重新編排,分屬在不同的項目下。不過這就不免要割裂原詩,不僅將破壞原詩的韻律,也會失去一首詩作為創作意念的完整表達的本意。

我現在取的方式是,按照個人的主觀體會,選擇我認為具有代表性的若干詩章,分別扣合書懷、傷時和寄情的三個主題來談。這樣的選擇難免有掛一漏萬的風險,不過好在《思光詩選》已經公開出版,沒有被討論到的詩作,讀者可以自行檢閱。而我的取捨、解讀是不是確當,也自有勞先生和其它讀者可為裁判。

在正式進入正題之前還有一點補充說明。一首詩雖然總有明確涉及的主題,但是又不必只限定在某一主題之內。也就是說,在一首詩之中廣泛地涵蓋了如上一節末所列舉出的不同層面,甚至更多,這乃是很自然的事。

勞先生己未以後的詩作,收錄於《思光詩選》中的,除了丁卯年(一九八七)的〈退居吟〉七絕八首和乙巳年(一九八九)的〈六四夜坐〉五律兩首,其它合計有七律二十六首。

己未之後第一首值得注意的詩是〈端正步韻答前寄之作,有勸予勿談禪學之意,再作長句謝之〉[17]:

稷下荀卿笑賤儒

廿年吾亦愧生徒

寧耽彼岸忘人極

將喪斯文痛世途

隱德自嘲觀否塞

元夫偶遇解暌孤

邇來漸證圓通理

萬戶千門任卷舒

是年(一九七九)孟秋,勞先生的《中國哲學史》全書完稿,寫了一首七律寄唐端正先生,末聯說道:

伊川逝後思楊謝 何日寒齋一論禪[18]

前一句是將唐君毅先生(一九七七年過世)和唐端正的關係,比擬於程頤師弟子,既有肯定、也有期勉的意思;後一句則是信手拈來,並不表示勞先生必有逃禪的念頭。不過,顯然唐端正先生過於執著末句,因此在答寄的詩中,才有勸勞先生「勿談禪學之意」。對於唐的誤解,勞先生的「作長句謝之」,可並不是「答謝」,而應是「敬謝」、「謝絕」。

首聯第一句用的是〈荀子‧非十二子〉的話,說荀子譏笑賤儒,其實說的也正是勞先生對賤儒的不恥。項聯兩句明白地表達了自己的用心關懷,根本不是逃禪一路。腹聯兩句都暗指他人(當然包括了唐)對勞先生個人的了解不真切,「元夫偶遇解暌孤」借用的是〈易經‧暌(或作睽)卦〉九四爻辭。末聯兩句氣象宏大,不只說明自己不受一門一派的範限,而且頗有出入百家、融會貫通的自信和豪氣。這首詩,表白了勞先生的入世情懷和對一己宿志的坦然況寫,可以視為書懷之作的代表。

同樣書懷的作品還可見於同一年的〈山居即事〉四首中的第二、四首[19]:

興廢真成壁上觀

偶因當戶惜芝蘭

茫茫萬古多遺憾

草草平生敢自寬

高枕玄思忘夜永

疏窗嚴氣卜冬寒

頻年勘破升沉理

始信伊川境至安

回天心事百無成

暮景相侵意轉平

每悔多言刪少作

久排眾議感孤明

昏昏世亂誰先覺

落落才難幾後生

知命忘憂吾分定

玉龍深鎖莫狂鳴

這兩首詩表達出自我安於理境上的從容(「始信伊川境至安」、「知命忘憂吾分定」),同時也點出總是存在於自己和他人之間的距離感(「久排眾議感孤明」、「誰先覺」)。另一方面則有對於世變的慨歎(如說「興廢」、「茫茫萬古」、「回天心事」、「昏昏世亂」),和對壯志未酬的自解(「草草平生敢自寬」、「玉龍深鎖莫狂鳴」)。

其它書懷的作品還例如「不須重訴華年感,百劫孤懷尚故吾」(〈癸亥開筆〉[20])、「百年世變吾將老,凋落雄懷獨笑時」(癸亥〈初秋即事〉[21])、「未免俗情傷聚散,依然孤志辯興亡」(甲子〈步邢慕寰先生原韻奉寄〉[22])、「宿志艱難仍獨往,世情詭譎付旁觀」(乙丑〈新春即事〉之二[23]),以及丁卯〈退居吟〉[24]七絕中的「思量不事王候意,翻喜如瓢五石才」、「於今厭聽長生術,心駐無涯薄有涯」,與〈庚午中秋,與清華諸生登人社院高臺觀月,口占一律書懷〉[25]:

恰似坡公遠謫身

隨緣樽酒慶佳辰

詎知入海屠龍手

來作登樓望月人

簫管東南天一角

槐柯上下夢千春

衰顏苦志茫茫意

剩向生徒笑語親

〈莊子‧列禦寇〉:「朱泙漫學屠龍於支離益,殫千金之家,三年技成,而無所用其巧」。勞先生是空有技巧高超的屠龍術,可惜在現實處境中只見醜類群聚,偏無一龍可屠,即使退一步來看,有識者也不易得啊。「苦志」云云,可以想見。

總之,己未以後的書懷之作,從諸如「隱德」、「孤明」、「孤懷」、「孤志」、「苦志」等自況的形容,我們不難探知勞先生情意我一面的生命情調。(關於這一點,下節續有論述)

至於對家國大變的感時傷逝之作,除了上引〈山居即事〉兩首之外,還可見於同題的第三首[26]:

誰擲金輪碎大千

麻姑慣說海成田

鄧林有恨難追日

華嶽何緣欲接天

惑眾尚聞宣四教

足民未必效三年

劇憐曲散城西後

萬戶飛霜絕管絃

以及〈庚申除夕〉(二)[27]:

衣冠幾處悼蟲沙

故國風高日急斜

燕雀下堂仍有夢

豺狼遮道總無家

衰時更化談何易

積勢爭雄事可嗟

長想少年匡救志

不堪霜鬢臥天涯

這兩首詩說的都是對大陸時局的觀感。「惑眾尚聞宣四教」一句,評論的顯然是中共所謂的「四個現代化」;「豺狼遮道總無家」句和「積勢爭雄事可嗟」句,則指明中共黨內爭權奪勢的事實;至於「衰時更化談何易」句,更是直斷中共改革的終竟要失敗的了。而「萬戶飛霜絕管絃」句和「不堪霜鬢臥天涯」句表現出的肅殺氣氛、蕭索意味,則不免教人驚悸、喟歎。

相對於書懷之作的自剖內在心境,超絕而自適;感時之作則以當代中國的苦難為對象,在承擔和不堪之間翻轉出難以自已的無限悲情。

《思光詩選》中另外一個情意我的主題內容,在於對世俗情分(如親情和友誼)的描寫。勞先生寫親情的詩,主要說的是父女情,像是「剩有歡容酬稚女」(〈庚申除夕〉(一)[28])、「遣懷有女通三式,演易占星漸得傳」(乙丑〈新春即事〉之一[29]),以及丁卯〈退居吟〉七絕的第五首[30]:

幼女靈聰膝下依

十年成長燕思飛

不須授我平生學

第一消愁演紫微

己巳年(一九八九)的〈送韻兒加大入學,校門相別,黯然無語,夜歸旅舍,口占一律,即寄韻兒代函〉[31],親情流露自然感人:

襁褓相依十八年

道旁執手轉茫然

不辭親送來重海

未免傷離對暮天

旬日宴遊憐若夢

半生哀樂逼無眠

從今休作孩提態

世亂才難早著鞭

隔年的〈庚午元日書懷〉第二首[32],則是殷殷告誡,又充滿著對人世滄桑的感慨:

幼女辭家歲序遷

三更通語祝新年

童心爾未傳家學

衰鬢吾猶累世緣

姊妹同根宜得護

朋儕異趣忌爭先

時危休戀鄉邦好

隨處江湖可泊船

關於記敘友誼的詩,己未以後收錄的也不少,從詩題就可以直接看出來[33]。只不過勞先生關於朋友情誼的詩作,通常不只單純地談述彼此的交往,而是藉詩發揮,或者書懷、或者感時。以下引錄兩首[34]:

雲海黃昏入混茫

天涯歲晚易懷鄉

眠牛受雨初驚夢

噪雀迎風急作狂

未免俗情傷聚散

依然孤志辯興亡

遣憂康節思長醉

無奈頻年失酒腸

積緒經年快一傾

恍如雲起對群英

舊邦宿疾無長計

新義精思笑晚成

俗累未容娛暮歲

浮名已覺誤平生

嚴寒此日風多厲

珍重人間護友聲

勞先生對人間的種種情分,看似濃郁,其實又看得很淡。這只要看上面引詩說的「俗情」、「俗累」、「累世緣」就可以一窺端倪。人間情思雖然也是人情之常,但在勞先生,這些似乎不是他的情意自我的核心。

書懷、感時和寄情,這三點是我讀《思光詩選》(尤其己未以後)得到的主要印象,分別整理論述如上。許多引詩我並沒有特別作解釋,我的理由是,它們已經勞先生自己說得很明白了,我擔心白話地翻譯將會多少減損原詩的韻味。我的建議因此是,如果讀者覺得意有未盡,不妨把原詩反覆誦讀,讀得熟了,自然有味。雖然,不同讀者的感受也不必要求一致。[35]

在下一節,我要針對勞先生情意自我最根本的核心,也就是他在書懷之作中所透露出來的內在心境,作進一步的闡述。我的想法是,「孤」感所蘊涵的美學意義才是勞先生情意我的心靈寫照,感時和寄情之作也可以收在「孤」感之下而獲得更深刻的了解。

四、論「孤」的心靈境界

勞先生在論及情意我的時候,總是以莊子為例,似乎莊子的情意自我代表了一種典型:

自我觀賞流變之世界,既無所求,亦無所執……只是順物自然,觀賞自得。此所以為情意我之自由境界……。莊子只肯定一情意我。[36]

一個有真智慧的人……將不在這個世界中有所尋求,而只靜觀事象變化,享受一種美學意義的觀察。萬有萬物,包括人的形軀,循自然之道而往來消長,心靈不須作什麼,因為本無值得作的事。[37]

另外,在談到情意我境界時,勞先生也曾經說過,「陶淵明的詩透露了最多的閒適趣味,他沒有要辯證,只是呈現這種情境」[38]。

雖然在勞先生的心目中,有莊子和陶淵明兩個情意我的模範[39],但無論是就詩的風格還是意境,勞先生和莊子的逍遙自適、陶淵明的田園閒情都很難類比。純粹以詩藝論,勞先生其實走的是宋詩一路。宋詩重「苦吟」,基本上要求有深遠的思致,同時有脫俗的技巧,智性成分很高,是一種精思的產物[40]。

那麼,應該怎麼領會勞先生的情意我?

我認為,關鍵在於一個「孤」字。

在上一節中,我已經指出勞先生的書懷詩作總帶有「孤明」、「孤懷」、「孤志」的生命情調,然則,所謂「孤」是一種什麼樣的心境?

考查「孤」字的用法,有幾個不同的字義。最常見的是,「少而無父者謂之孤」(〈禮記‧王制〉),在《論語》、《孟子》和《荀子》書中有關「孤寡」的用法,都是這個意思[41]。其次是「庶方小候……自稱曰孤」(〈禮記‧曲禮下〉),也就是王候的謙稱,在三《禮》和《左傳》中頗不乏類似的用法[42]。又其次指的是官名「三孤」,如〈書‧周官〉說的「少師、少傅、少保,曰三孤」。以上三種「孤」字義的共通性在於,它們都指稱人的某種具體的身分。

「孤」還有「孑處」的意思,強調的是單獨一己,例如「德不孤,必有鄰」(〈論語‧里仁〉)、「孤臣孽子」(〈孟子‧盡心上〉、「孤犢」、「孤駒」(分別見於〈莊子‧列禦寇〉、〈天下〉)[43]。至於韓非和漢人說的「孤特」[44],意指獨立無助,也是同樣的意思。〈禮記‧學記〉的「獨學而無友,則孤陋而寡聞」,「孤」、「寡」互通,解作「少」、「疏淺」,意思還是可以附綴在這個「單獨」的意象下。

再看唐宋詩人以「孤」字入詩[45]的例子非常多,如「孤雲」、「孤月」、「孤松」、「孤客」、「孤館」、「孤舟」、「孤帆」、「孤嶼」、「孤山」、「孤鴻」、「孤鸞」、「孤鵲」、「孤蘭」、「孤翠」、「孤燈」、「孤眠」、「孤煙」、「孤城」等等,這些同樣也都呈現一種「形單影隻」的孤獨意象,但是同時還滲入了詩人所賦予的「寂寥」(寂寞)的心理感受。而另外一些用法,如「孤清」、「孤直」、「孤芳」、「孤意」、「孤潔」、「孤絕」等,則完完全全是直接地突出一種主觀的內在心境。

「孤」字義的這最後一種內涵,對進入勞先生所謂「孤明」、「孤懷」、「孤志」[46]的情意我世界,提供了一條線索。現在的問題是,勞先生的「孤」感還能不能更具體地被說明。

雖然對「孤」感作一番心理學的描述不是不可能,但是那種描述在我看來對於貼近一個具體的哲學生命的幫助,恐怕不大。另外一種可能的處理方式是,對「何以產生那樣的『孤』感」這個問題的回答。回答「為什麼」,本來和澄清「是什麼」(或者抉發「內含的意義何在」)不在同一個層次,但卻也不失為一種旁敲側擊的手段。

回答「何以產生那樣的『孤』感」這個問題的第一個嘗試是,提出原因(cause),也就是找出是什麼因素導致(cause)「孤」感的發生。從「原因」下手,人們很容易聯想到環境的影響,時代的鉅變是「大環境」,個人身世是「小環境」,諸如此類。確實,勞先生是生當亂世(參看前引詩句講「世亂」、「時危」),而且他個人生活也始終在漂泊流離之中(參看前引「恰似坡公遠謫身」[47])。不過,古今中外身當亂世的人何止億萬,「大環境」其實是每個人共有的生活條件;而個人身世的飄蕩起伏,其間的轉折對應又總是在依稀彷彿之間。「環境」說在解釋個人心態差異的效力上,其實是很薄弱的,不僅沒有必要性,更談不上充分。

回答「何以產生那樣的『孤』感」這個問題的另一個嘗試,也是我認為可取的方式,是提出「理由」(reason)。問一件事情的「理由」,就是要提出足以解釋那件事情何以發生的事實或者情況。對於「勞先生何以產生那樣的『孤』感」這個問題,我的回答是,「理由」要分三個層面來看。

第一層理由是,勞先生的個人志向原在於「自己所見到的理境及所達到的自我境界」(見前引《思辯錄》自序),從他漫長的哲學探索生涯中也可以看出來,他對於出入各家理路,步蹤往聖先哲的自許和功力[48]。不過,現實世界中,在勞先生看來,這樣的人乃是極少數。

第二層理由是,勞先生有面對時代的精神,也始終以承擔精神面對世變,尤其是近代中國的苦難[49]。不過,現實生活中,願意而且有能力承擔的人,在勞先生看來也是為數有限。

第三層理由是,作為一個中國哲學家,長期關心中國文化的發展,勞先生有著面對未來的自我期許,無論是在哲學研究上,面對危機、尋求契機(見本文前言所引),或者為中國文化的未來找一條可行的出路、開創新局[50]。在勞先生看來,這樣的人依舊是很少很少。

相應於第一層,勞先生說「邇來漸證圓通理」、「久排眾議感孤明」、「新義精思笑晚成」(俱見前引)。相應於第二層,勞先生寫道「昏昏世亂誰覺」、「依然孤志辯興亡」、「落落才難幾後生」(俱見前引)、「人傑只今零落盡」[51]。相應於第三層,勞先生說「乾坤萬古終無息,會見玄思出日新」[52]。

有以上這三層理由,勞先生的「孤」感應該也就不太難於體會了。和勞先生自許的志向相投合的人實在太少。對此,我們還可以引用勞先生近年寫的一篇懷念李璜先生的憶舊之作〈書生本色與國士襟懷〉中對於「知己」的看法[53],加以補充:

我所交往的人雖品流甚雜,但我與他們之間常保持一種距離,從不受他們的影響。其所以會如此,則由於我極少將別人看成「知己」。我自幼年即深切了解所謂「知己」是可遇而不可求的,非常難得的。

「知己」應是知我長亦知我之短的朋友,並非只是一味欣賞我的朋友。……不過,所謂「知」或「不知」,可以看作程度的差異;如果說「知己」時,不取極端或完整的意義來說「知」,則只要對自己的長短都有某一程度的了解,也便可以算是「知己」。就這個意義看,我平生的「知己」之交仍然極少,但並非全無。

勞先生對「知己」的觀感如此,那麼他吟詩「百劫孤懷尚故吾」、「百年世變吾將老,凋落雄懷獨笑時」(俱見前引),或許也就是一件很自然的事了。

五、結語

唐人陳子昂的詩〈登幽州台歌〉早經千古傳唱:

前不見古人

後不見來者

念天地之悠悠

獨愴然而涕下

我從勞先生的詩中也讀到了類似的蒼茫感,只是勞先生「傷時無涕淚」[54],因為他更多了一分由理性精神的貞定而來的堅毅,那是一種無可依傍、也無所依傍的獨立不倚的姿態。勞先生的「孤」感,乃是綜合了「精思」與「雄懷」的一種真性情。如果在別人眼中,這樣的「孤」感多少有幾分「狂」、「傲」,或者甚至引起什麼個人恩怨的話,大概勞先生內心?也不太在乎吧。

九○(庚午)年以後,勞先生的詩興雖然偶有起伏,但是仍然新作不斷(我讀過其中部分作品)。作為一個讀者,我衷心期待《思光詩選》第二卷的編輯、出版。

最後,本篇論文的寫作目的,充其量只問「體同」,而不求「辨異」[55]。至於我的這個目的是不是也多少能「談言微中」,就有請讀者和勞先生的批評賜教了。

附錄:勞思光先生詩作、論文*年代對照表(己未迄庚午)

*詩作以收錄《思光詩選》為準;論文只選錄主要作品,相關發表、出版資料從略,讀者不難檢閱。又,論文的寫作常常和發表、出版並不同時。

註釋

[1] 《思辯錄》,自序,頁2。台北:三民,一九九六。

[2] 同上,頁2-3。

[3] 早期代表作如一九八六、八七年重輯出版的《思光少作集》七冊(台北:時報文化),收錄勞先生到一九五七年為止在台發表的文稿為主。中期代表作有《中國哲學史》三卷四冊(第一、二卷分別於一九六八、七一年由香港中文大學出版;第三卷上下兩冊於一九八一年由香港友聯出版;全書三卷四冊在一九八四到八六年間又由台北三民出版《新編中國哲學史》,主要是增補了第一卷第一章「論中國古文化傳統之形成」),和一九九八年以後重編出版的《思光學術論著新編》十三冊(香港:香港中文大學),以重刊勞先生五十年代中至八十年代初留港期間印行成書的學術著作為主。近期著作(到本文寫作期間為止)則以《中國文化路向問題的新檢討》(台北:東大,一九九三)和《思辯錄》(台北:東大,一九九六)為代表。其它著述詳目,另請參閱劉國英、黎漢基合編〈勞思光先生著述繫年初編〉。

[4] 《思辯錄》,自序,頁1-2。

[5] 同上,頁4。

[6] 「是卷所錄……下迄庚午,則因黃生(慧英)於是時重錄,固偶然也。」《思光詩選》,自序,頁2。台北:東大,一九九二。

[7] 《中國文化路向問題的新檢討》,頁1-2。台北:東大,一九九三。

[8] 原題為:”On Understanding Chinese Philosophy: An Inquiry and a Proposal”,載英國牛津大學出版論集:Understanding the Chinese Mind,1989年。該文中文版先刊登於《中央研究院中國文哲研究所集刊》,創刊號,頁89-115。現收錄於《思辯錄》,頁1-37。

[9] 《思辯錄》,頁10。

[10] 同上,頁11。

[11] 同上,頁17。

[12] 同上,頁18-19。

[13] 《新編中國哲學史》(一),頁148-149。台北:三民,一九八四。另參勞先生一篇簡短的受訪稿〈閒談閒適〉,載《光華畫報》,第二十三卷第四期,一九九八年四月。勞先生對自我境界的劃分原來還包括了形軀我(以生理及心理為內容),但是這部份不屬於心靈境界,因此從略。

[14] 《思光詩選》,自序,頁1。台北:東大,一九九二。

[15] 儘管如此,我很願意提醒讀者,《思光詩選》中議論人物、評斷時代歷史的詩實在值得一讀。例如〈聞白崇禧病逝臺灣〉(丙午,一九六六)、〈感時〉七律十二首(丙午,是年正值文化大革命暴發)、〈壽幼椿先生〉七律八首(壬子,一九七二)、〈雜詩四首〉(乙卯,一九七五,是年蔣介石死)、〈聞京訊有感〉(丙辰,一九七六,是年毛澤東死),以及〈唐君毅先生輓辭〉(丁巳,一九七七)。這些詩剛好都作於本篇論文要談的己未到庚午(一九七九到一九九○)一段以前。

[16] 除了以上我提出的三點,當然還可以有其它觀點,例如勞先生自己說的:「至於遊仙記夢,洛水巫山,情事皆在有無恍惚之間,作者一時寄興,讀者但玩其文辭可矣」(《思光詩選》,自序,頁2)。不過這類作品在己未年之後並未見選錄。

[17] 《思光詩選》,頁103。

[18] 同上,頁102。

[19] 同上,頁104。

[20] 同上,頁108。〈癸亥開筆〉全詩如下:「寒雨連朝逼歲除,朱蘭黃桔抵桃符。邊城客久安殊俗,亂國憂深負壯圖。卜象玩辭爭水火,鄉風團肉薦珍珠。不須重訴華年感,百劫孤懷故尚吾。」

[21] 同上,頁112。〈初秋即事〉全詩如下:「射隼屠龍願已遲,疏窗晚眺雨如絲。吟成金石誰堪語,坐困丹鉛自可嗤。友代烹茶賓作主,女能問學父兼師。百年世變吾將老,凋落雄懷獨笑時。」

[22] 同上,頁113。〈步邢慕寰先生原韻奉寄〉全詩如下:「雲海黃昏入混茫,天涯歲晚易懷鄉。眠牛受雨初驚夢,噪雀迎風急作狂。未免俗情傷聚散,依然孤志辯興亡。遣憂康節思長醉,無奈頻年失酒腸。」

[23] 同上,頁114。〈新春即事〉之二全詩如下:「瞑坐南窗味早寒,養心今已絕微瀾。滄桑幾輩談天寶,文采當時詡建安。宿志艱難仍獨往,世倩詭譎付旁觀。眼前危幕憐巢燕,無奈楸枰局已殘。」

[24] 下引詩見同上,頁115。〈退居吟〉之三全詩如下:「氣節原難救世衰,桓靈郭李總蒿萊,思量不事王候意,翻喜如瓢五石才。之六全詩如下:形貌皋陶類削瓜,少年潘鬢已霜華,於今厭聽長生術,心駐無涯薄有涯。」

[25] 同上《思光詩選》,頁121。

[26] 同上,頁104。麻姑之說見於《神仙傳》,鄧林則出自《山海經》夸父逐日的故事。勞先生的詩,用典豐贍,取材廣泛,要為每個典故找到出處並不容易,但更難的是,從個別典故(或者比喻借用)中準確解讀出它們的具體指涉。勞先生曾經戲稱說,這不僅涉及「古典」,還包括了「今典」。

[27] 同上,頁105。

[28] 同上,頁105。〈庚申除夕〉(一)全詩如下:「雞肋生涯久病身,朱箋從俗署迎春。浮名累己衰尤切,苦趣觀生悟轉真。剩有歡容酬稚女,漸明定分學常人。疏窗走筆償文債,不覺流年換舊新。」

[29] 同上,頁114。〈新春即事〉之一全詩如下:「又買瓶花向市廛,佳辰誰復計華顛。頻看興廢思來日,偶憶歡娛感少年。高隱山川無樂土,退居詞賦待新編。遣懷有女通三式,演易占星漸得傳。」

[30] 同上,頁115。

[31] 同上,頁119。原詩有勞先生的案語:「是年八月韻兒隨母來台十日,朋輩款待,朝夕宴遊,故腹聯及之」。

[32] 同上,頁120。

[33] 例如〈壬戌八月,慕寰先生榮休,同人餞於雅苑。席間出近作長句相示,遂步原韻奉答〉(同上,頁106)、壬戌〈步慳字韻柬策縱先生〉(頁107)、癸亥〈與策縱英時夜談術數〉(頁110)、〈癸亥夏與秀煌應慕寰先生邀,小飲雅苑歸而有作〉(頁111)等等。

[34] 分別見於甲子〈步邢慕寰先生原韻奉寄〉(頁113)、庚午〈「二十一世紀」雜誌酒會中晤述先,欣然有作〉(頁123)。後一首詩附有案語:「新亞雲起軒乃朋輩聚談之所。予近方著書,重論哲學功能」。

[35] 對一篇學術論文來說,我的建議似乎有點「不太學術」,不過我還是要請求諒解。論詩,原本就很難放入現代學術討論的框架之內。也或者這只是我個人的技拙。

[36] 《新編中國哲學史》(一),頁279-281。

[37]〈對於如何理解中國哲學之探討及建議〉,收錄於《思辯錄》,頁27。勞先生而且指出,莊子的「這個觀點指向精神活動的藝術向度,而且實際上影響了後世的中國藝術」。

[38] 見〈閒談閒適〉一文。

[39] 德國哲學家康德(I. Kant)撰寫《判斷力批判》(Kritik der Urteilskraft),其中談「美」(das Schöne)、談「莊嚴」(das Erhabene)雖然頗有能和勞先生所謂「情意我」(aesthetic self)相互發明的地方,但是康德本人的哲學心靈並不代表一種情意我的典型。

[40] 參閱勞思光,《中國文化要義》,頁160。香港:中國人文研究學會,一九八七。該書最早編印於一九六六年。

[41] 另〈楚辭‧九章‧悲回風〉:「孤子吟而抆淚兮」。

[42] 另《老子》卅九章:「候王自謂孤、寡、不轂」;〈莊子‧盜跖〉:「南面稱孤」。

[43] 另〈墨子‧天志下〉:「自古及今,無有遠靈孤夷之國」。〈易‧坤文言〉:「敬義立而德不孤」,也可以參照。至於〈睽卦〉九四、上九爻辭兩次出現的「睽孤」,應該作「乖離而獨立」解,「孤」也有「孑處」的意思。

[44] 〈韓非子‧孤憤〉:「處勢卑賤,無黨孤特」;〈春秋繁露‧滅國上〉:「孤特不相守,獨居不同群」;〈史記‧項羽本紀〉:「孤特獨立而欲常存,豈不哀哉」。另〈韓非子‧姦劫弒臣〉:「是以主孤於上而臣成黨於下」,可以參照。

[45] 以下的舉例,讀者很容易就從現有的唐、宋詩中檢索得到。

[46] 唐詩中的「孤明」大多指的是月亮,如劉禹錫〈畬田行〉:「孤明星漢間」。「孤懷」和「孤志」則偶然可見,例如劉禹鍚〈韓十八侍御見示岳陽樓別竇司直詩因令屬和重以自述故足成六十二韻〉:「孤志無依倚」;孟郊〈連州行〉:「孤懷吐明月」、吳融〈登途懷友人〉:「孤懷欲誰寄」。

[47] 另外如〈庚午元日書懷〉第二首腹聯有云:「亡家身世常為客」。《思光詩選》,頁120。

[48] 這?我只以勞先生的近作為例:一九八二年發表的〈王門功夫問題之爭議及儒學精神之特色〉(收錄於《思辯錄》,頁55-97)顯示了對於中國心性論的深刻而細膩的體悟;一九八六年的〈由儒學立場看人之尊嚴──問題與奧密〉(《思辯錄》,頁137-156)和一九八九年的〈對於如何理解中國哲學之探討及建議〉(《思辯錄》,頁1-37)則透過重論哲學語言的功能,展現恢宏的視野和縝密的辨析能力。

[49] 從一九九一年在師大的系列講演,後來整理成書出版的《中國文化路向問題的新檢討》(台北:東大,一九九三),很明白可以看出勞先生的社會關懷。一九八七年的〈從「普遍性」與「具體性」探儒家道德哲學之要旨〉也強調了社會實踐的重要:「如果我們談道德問題而不重視道德意識實際在文化生活中的功能,那麼,我們的思考和探究,早晚會成為一種智力遊戲或語言遊戲。這在我看,就是一種墮落。」(《思辯錄》,頁43-44)

[50] 參考《中國文化路向問題的新檢討》。另外勞先生也強調應該把中國問題放在世界史中來看(China in the World)的立場(見《思辯錄》,頁110),參閱〈關於牟宗三先生哲學與文化思想之書簡〉(二○○○)一文。

[51] 見〈癸亥夏與秀煌應慕寰先生邀,小飲雅苑歸而有作〉。同前書,頁111。

[52] 見乙丑〈新春即事〉第三首末聯句。《思光詩選》,頁114。

[53] 《思光人物論集》,頁91-92。香港:香港中文大學,二○○一。

[54] 見己巳〈六四夜坐〉第一首末聯句。《思光詩選》,頁118。

[55] 勞先生在〈從世界見永恆──紀念唐君毅先生逝世周年學術講演會講詞〉一文中,曾經提出「體同辨異」來表明自己研究態度的宗旨。「體同」意指體驗對方建立學說時的注意力所在、精神狀態和方向,強調的是了解;「辨異」則涉及判斷,要求訴諸於客觀的理論標準,以此來評斷一個理論的確定性或看出真正的問題癥結所在。見《思光人物論集》,頁81-82。

(本文發表於「勞思光思想與中國哲學世界化」學術研討會,2002.11,收錄於同名論文集,2002.12)

【文章出處】

《「勞思光思想與中國哲學世界化」學術研討會論文集》(行政院文建會主辦,華梵大學承辦)

〈情意我與心靈境界──從《思光詩選》一探勞思光先生的哲學生命〉

2002-12

文/張善穎

【作者簡介】

張善穎,任教於國立臺北護理健康大學通識教育中心,學術研究領域在中國古代哲學、佛學、文化哲學與道德哲學。出版學術著作《孔子心目中的天命》;詩集《描金的影子》、《Paris, Paris》;散文《女人是天生的收藏家》、《十二個孩子的人生哲學》;譯作葛拉斯詩畫集《給不讀詩的人》。曾獲第十八屆時報文學獎新詩首獎。

【報導對象簡介】

勞思光(1927年9月3日-2012年10月21日),原名勞榮瑋,筆名思光,湖南長沙人,當代重要華人哲學家,教育家。先後於香港珠海書院、崇基學院及香港中文大學教授哲學,在香港中文大學授課期間,與唐君毅、牟宗三齊名,被喻為「香港人文三老」。並在美國哈佛大學及普林斯頓大學從事研究工作。勞教授在中大崇基學院時,著作甚勤,學貫中西,尤其長於中國哲學史及現當代西方哲學,特別是其名著《新編中國哲學史》,運用其提倡的「基源問題研究法」進行嚴格的分析,展示中國哲學各時代不同門派的學術見解與內層理境,出版以來,深為學界所重,有學者推重之為同類型著作之中最突出的一本。在台期間,勞教授先後任教於清華大學、政治大學、東吳大學及華梵大學,擔任華梵大學教授及東吳大學端木愷講座教授,並於2001年榮獲台灣行政院文化獎,2002年獲選中央研究院院士。2004年榮獲香港中文大學榮譽文學博士。2012年10月21日,勞教授年邁,因心肌梗塞跌倒,病逝於台北寓所,享受八十五歲。

留言列表

留言列表